まずは現行に「令和の日本型学校教育」の理念を入れ、GIGA端末の活用などについて考える 【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#07】

2025年1月末から中央教育審議会で本格的に学習指導要領改訂の議論が開始され、各教科等の具体的な議論に先立ち、教育課程企画特別部会において、全体の方向性について議論が行われ始めたところです。

そこで、この企画では教育課程企画特別部会の親部会であり、同部会の委員の人選にも携わった教育課程部会の奈須正裕会長(上智大学教授)に、改訂の方向性などについて聞いていきます。最終回となる今回は、弾力化の問題を中心に伺うとともに、最後に現場の先生方へのメッセージをいただきました。

なお、学習指導要領改訂の諮問文については、下記URLよりご覧ください。

https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_soseisk01-000039447-01.pdf

目次

「学習指導要領の学年区分が子供の発達を規制するのはおかしい」

この連載の初回に、現行学習指導要領への改訂では内容と時数には触らなかったという話をしましたが、今回の諮問に時数に関する記述があるのは大きなことです。

諮問事項の第二に、「教育課程特例校制度や授業時数特例校制度等を活用しやすくする」「標準授業時数に係る柔軟性」「学習内容の学年区分に係る弾力性」「単位授業時間や年間の最低授業週数の示し方」を検討することが示され、それが「教師に『余白』 を生み、教育の質の向上に資する可能性」とあります。過去に、こうした内容が諮問文に示されたことはなかったのではないでしょうか。

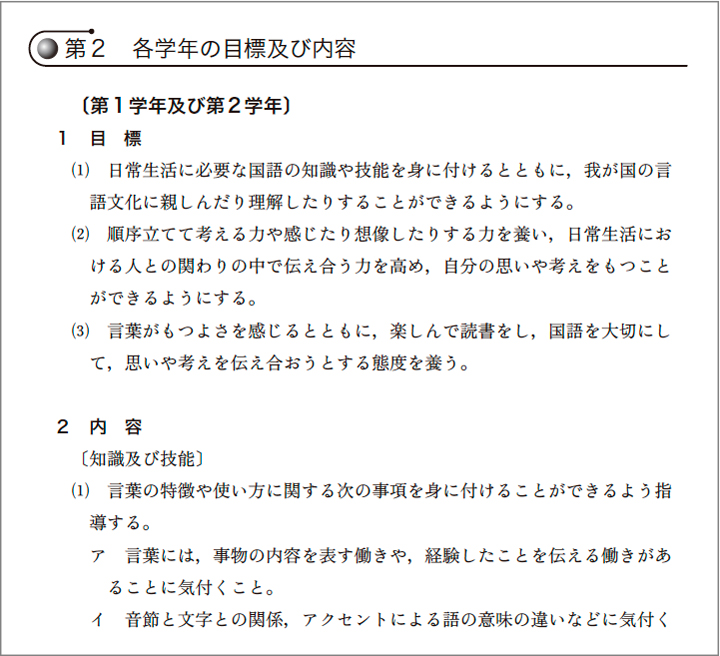

とりわけ、「学習内容の学年区分に係る弾力性」は、子供の学習権・発達権の保障という意味でも大きいと思います。現在は、「この学年はこれ、次の学年はこれ」と細かく示してあります。例えば小学校国語のように2学年で示されているものもありますが、もう少し緩める方法はないのかということです。

ヨーロッパなどであるのは、学年ではなくステージという考え方です。子供たちに実現をめざす姿をいくつかのステージに分け、だいたいこの学年はこのステージという目安はありますが、その学年でそのステージに到達しなくてもよいのです。大事なことは、一人一人の子供が段階的に1から2へ、2から3へ向かって成長することです。

それに対し、日本のように学年区分と学習内容が固定的に示されると、「この学年でこの内容ができなければ劣っている」という見方になってしまいがちです。それに対して、ある委員は「学習指導要領の学年区分が子供の発達を規制するのはおかしい」と指摘していました。私もその通りだと思いますし、しっかり議論することが必要だと思っています。