栗山和大教育課程企画室長⑶|多様な子供たちを包摂する「柔軟な教育課程」の編成、実施にはどのような方策が必要か 【教育キーパーソンにインタビュー! 令和の教育課程「その課題と未来」#16】

前回は、文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室の栗山和大室長に、今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会の論点整理の3を中心に概説していただきました。今回は、4多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程以降の内容についてお話しいただきます。

目次

「教師は教えなくてもいい」「全て子供に委ねればよい」は誤ったメッセージ

前回までの内容は、現行の学習指導要領を「さらに深め、より良いものにしていく」という側面も強い議論であり、4以降は、「近年の教育の課題を正面から受け止めて、どうよりよく変えていくかという色彩が一層強い部分」と栗山室長は話します。

「4の⑴現行の「個に応じた指導」の記述と充実の在り方では、『学習者が主体的に学ぶ中で自ら学習を調整しつつ資質・能力を身につける』という学習者主体の学びの在り方の重要性や、その中で教師が果たすべき役割について触れています。

具体的には、学習者主体の学びにおいて、『子供一人一人を見取り、適切な指導や関わりを行う教師の指導性はより積極的かつ高度なものが求められるし、時には教師が主導することが重要な場面もある』ということが明確にされています。『教師は教えなくてもよい』『全て子供に委ねればよい』ということではなく、そうした誤解が生じないようにしてほしい、という強いメッセージだと受け止めています。

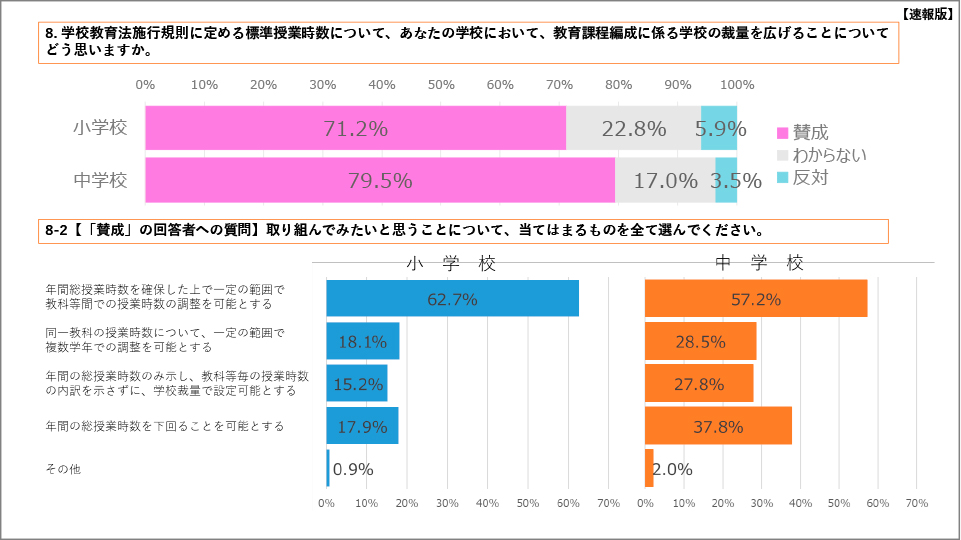

また、多様な子供たちを包摂する『柔軟な教育課程』を編成し、実施するためにどのような方策が必要なのか、⑵教育課程の柔軟性の在り方では、具体の論点が示されています(資料1参照)。

【資料1】標準授業時数に関する学校質問調査への回答(令和4年度学習指導要領実施状況調査より)

まず、『現行の教育課程の特例制度(教育課程特例校、授業時数特例校、小中一貫、中高一貫など)をより活用しやすくする』と指摘しています。例えば、授業時数特例校制度は、学習指導要領に示した各教科等の資質・能力の育成を前提に、年間の標準総授業時数は維持した上で、1割を上限として各教科の標準授業時数を下回った教育課程の編成を特例的に認め、下回ったことによって⽣じた授業時数を別の教科等の授業時数に上乗せすることで、教科等横断的、あるいは探究的な学習活動の充実を図ることを可能とする仕組みです。

この仕組みは、現在は教育委員会などから申請があった場合に、要件を満たすことを文部科学大臣が確認し、指定することになっていますが、こうした仕組みなどについて、もっと使いやすい在り方があるのではないか、という問題意識ですね。

また、『各教科等の標準授業時数についてどのような柔軟性が持たせられ得るのか』とも指摘しており、その上で、例示として、『午前は教科等の授業を実施し、午後は探究学習や教科・領域に該当しない多様な学びを重点的に実施する取組』などが挙げられています。

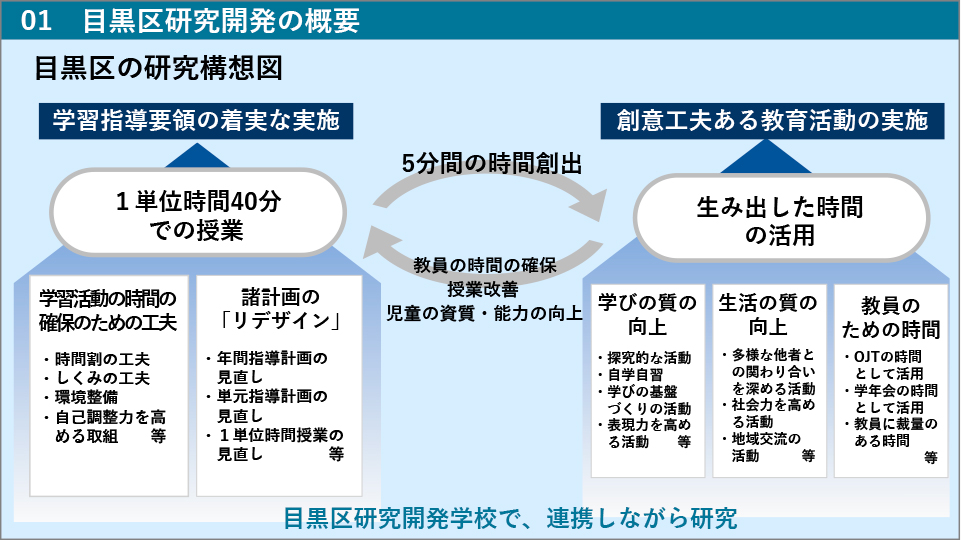

現在、例えば、研究開発学校制度を活用して東京都目黒区や愛知県春日井市などが、授業時数特例校制度を活用して東京都渋谷区などが、『子供が興味・関心や能力・特性等に応じて自ら教材・方法・ペース等を選択できる学習環境を教師が適切にデザインする』方向性を重視した取組を進めており、具体のイメージとして参考になるかもしれません(資料2参照)。

【資料2】1単位時間40分制を導入している目黒区の取組

https://www.mext.go.jp/content/20240130-mxt_kyoiku01-000033750_02.pdf

さらに、『年間の最低授業週数(35週以上)や、単位授業時間(小学校1単位時間45分、中学校1単位時間50分)については、現在でも学校に裁量が認められているが、当該規定が硬直的な教育課程編成を助長しているとの指摘もあり、取扱いを検討すべき』と指摘しています。

この指摘の背景として、年間の最低授業週数(35週以上)の規定に関しては、年間の標準総授業時数の 1,015 単位時間を35週にわたって実施することを前提に、週当たり29単位時間の授業を行う必要があるとの認識が学校には根強く、標準授業時数を大幅に上回った教育課程編成を学校が見直すことが困難との声の存在があります。

しかし、実際には年間の授業日数は 200 日程度(40週)が一般的であり、必ずしも 1,015 単位時間を確保するために週 29 単位時間の授業を実施する必要はなく、実際、工夫により週28単位時間を実現している学校も増えてきているのです(なお、この旨は、令和6年8月の中央教育審議会答申〔P21〕でも言及されています)。

単位授業時間(小学校1単位時間45分、中学校1単位時間50分)の規定に関しては、現行制度においても、例えば、1単位時間を小学校で40分、中学校で45分とすることも可能(各教科等の標準授業時数の時間の総量は維持する必要あり)であり、実際にそうした取組をしている学校や市区町村もありますし、中には90分、100分といった長い授業時間を設定し、ゆったりと学ぶ時程を組んでいる学校もあります。

しかし、標準授業時数を規定している法令(学校教育法施行規則)の別表において、『この表の授業時数の1単位時間は、45分(50分)とする』とされているため、1単位時間を柔軟に設定することが可能であることが十分に理解されていないのではないかとの声があります。

こうした現行制度や実態を踏まえつつ、柔軟な教育課程を編成し、実施することができるよう検討すべき、という指摘だと受け止めています。そして、これらは主に小中学校についての議論ですが、論点整理は、高等学校についても柔軟な教育課程とはどうあるべきなのか検討すべきだと、全日制・定時制・通信制の在り方を例示しつつ、指摘しています。

このほか、不登校児童生徒など『学校が編成する一つの教育課程では包摂が難しい多様な子供についても、その良さを伸ばしつつ資質・能力の育成に繋げていく包摂的(インクルーシブ)な教育環境の構築に向けて、教育課程における取扱いの在り方やそれに付随する環境整備の在り方を検討すべき』と指摘しています。

不登校児童生徒が大幅に増加している中で、多くの子供たちが校内外の教育支援センターで相談・指導などを受けているにもかかわらず、現状、こうした子供たち一人一人について教育課程が編成されているわけではないことについてどう考えるべきかという趣旨の指摘であり、特定分野に特異な才能のある児童生徒についても同様の課題があると受け止めています。

⑶学校段階間の連携・接続の在り方では、幼児教育と小学校教育の連携・接続については、幼児教育に関する有識者検討会でも同様の指摘があったと思いますが、『幼児教育と小学校教育が相互にその教育の良さを取り入れていくためにはどうすればよいか検討すべき』と指摘しています。