世界7か国からギフテッドの中学生たちが集結!~APCGユースサミットで、何が起きていたのか?~

2024年8月、香川大学で行われた第18回アジア太平洋ギフテッド教育研究大会(APCG2024)と並行して、世界7か国・地域(※)の中学生たち(ギフテッド含む)が集まり、7か国混合チームで探究活動を行う「ユースサミット」が行われました。そのサミットの様子を、講師であるお茶の水女子大学の榎戸三智子先生のお話を基にレポートします。

※:複数箇所あり。

榎戸三智子(えのきど・みちこ) お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーション研究所特任講師

都内公立学校を中心に教育活動を行う。専門は科学教育・理科教育。ユースサミットにおいてギフテッドへの教育プログラムを企画・実施して、個々の才能を伸ばす教育に関心を持つようになった。

目次

7か国の混合チームで行う探究活動とは?

探究したのは太陽熱

ー ユースサミットの概要について教えていただけますか?

榎戸 今年(2024年)の8/16~20の5日間、日本を含む世界7か国(オーストラリア、中国、香港、タイ、台湾、サウジアラビア)から約90名の中学生が香川大学幸町キャンパスに集まり、探究活動に取り組みました。また、香川県内を観光したり、小豆島で地引網漁を体験したりもしました。

ユースサミットのテーマは、「Connecting the World Glocally to Ensure a Sustainable and Equitable Future」です。日本語だと「持続可能で公平な未来のために、グローカル(地球と地域)に世界をつなげよう」といったところでしょうか。

ー 生徒たちはどのような探究活動を行ったのでしょうか?

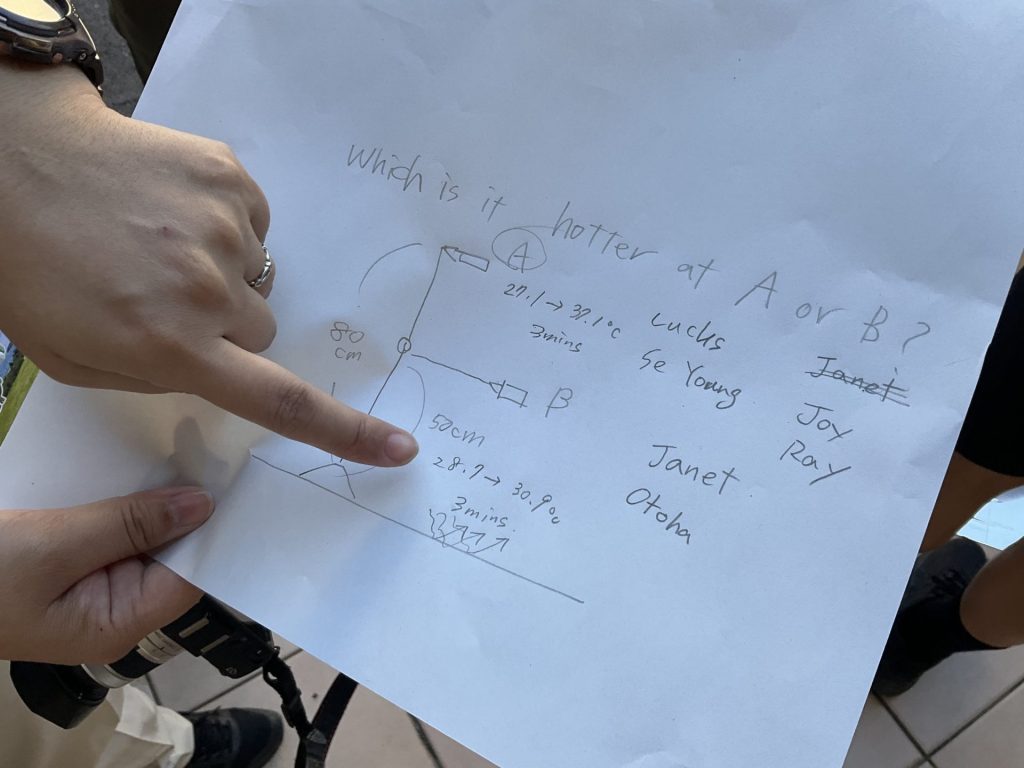

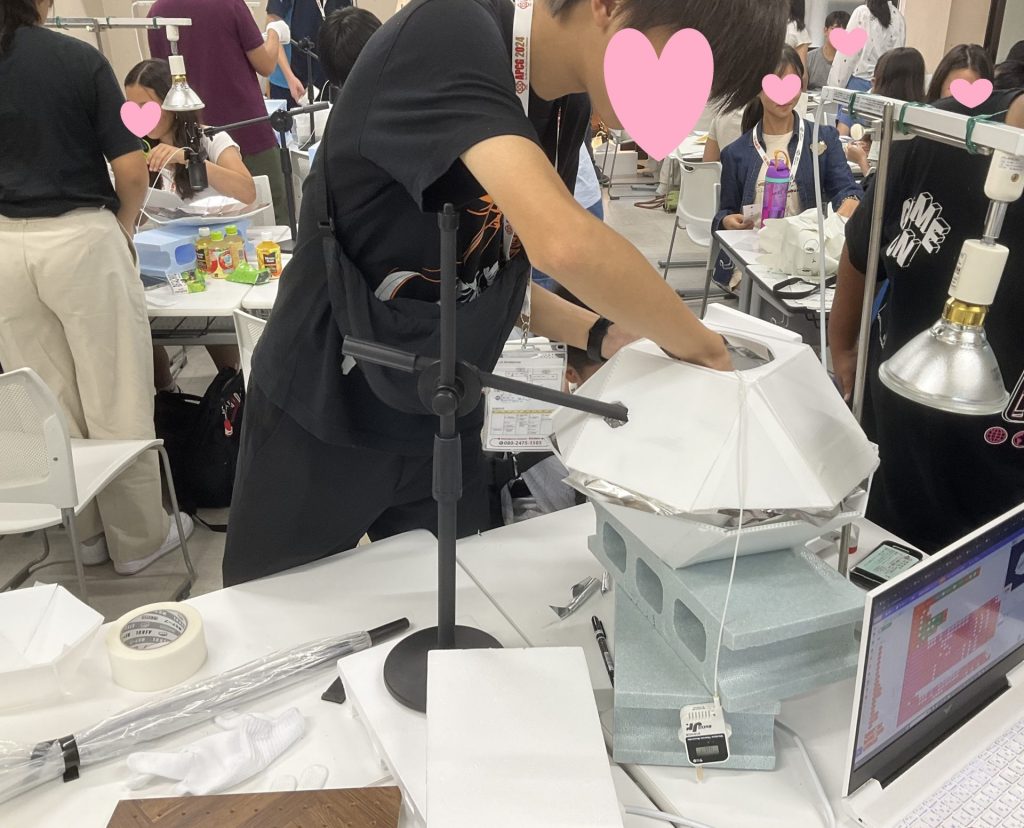

榎戸 事前に各自で「太陽熱」あるいは「二酸化炭素」のどちらかのテーマを選び、それぞれのテーマごとに7か国の混合チームを作り、別々の教室に分かれました。私が担当した太陽熱のチームは、まず基本原理を学び、その後、チームで蓄熱容器内の水温を上昇させる装置の開発を目指しました。

生徒たちはチームごとに装置を計画、製作、実験をして、さらなる改良に取り組みました。4日目にはどのチームが最も水温を上げられるかコンペティションを行い、最終日には全員の前で、探究内容についてのプレゼンテーションを行いました。

ー なぜ太陽熱をテーマとしたのでしょう?

榎戸 テーマとして「太陽熱」を提案したのは、次のような理由からです。

○太陽光を集めることで熱として利用することができ、電気やガスがなくても温かい食べ物や水などを手に入れることができる。災害時や貧困地帯でも有用で、今後の世界のエネルギー問題を考えたとき、各国の生徒たちの探究テーマとして有意義だと感じた。

○太陽熱は世界的に利用されていて、特に(ユースサミット参加国である)サウジアラビアでは2030年に向け、世界最大規模の利用施設を建設中である。日本は気候上不向きだが、実は約50年前、1000KWほどの太陽熱発電に世界で初めて成功したのは香川県の発電所だった。

探究活動での子供たちの様子

ー 探究活動は、どのように行われたのですか?

榎戸 まずは、各チーム内で自己紹介をしながらアイスブレイクをしました。そして、大まかに次の3ステップで活動しました。

- 図面を作成するなどして装置を計画

- 決められた材料で装置を製作

- 屋外で実験をし、適宜、改良を重ねて装置を完成

ー 事前に心配なことはありましたか?

榎戸 文化的背景が異なる子供たちの混合チームによる数日間の活動で、しかも日本を含め母語が(ユースサミットの共通言語である)英語ではない国の子供たちもいたので、「チームとして有意義な探究活動が成立するのか?」については、不安でした。

ー 実際に探究活動が始まると、どんな感じだったのでしょうか?

榎戸 自分で選んだテーマということもあったと思いますが、子供たちの目的意識が非常に高く、チームとして予想以上に意欲的に取り組むことができたと思います。各国の先生方にも、多大なるご協力を頂きました。

ー チームワークを円滑にしたものは何だったのでしょうか?

榎戸 大前提の話になりますが、「話し合いで使う言語が英語だった」ことは大きかったと思います。子供たちのやりとりを観察していて、英語は国際チームでの協働作業に適した(言語)ツールだと実感しました。英語の単純さは、文化背景が多様でも意思疎通をスムーズにするのです。

英語が得意ではない生徒もいましたが、彼/彼女らはGoogle翻訳や、運営側が用意した市販の自動翻訳機を使うことで、英語力をカバーしていました。私自身も英語が得意な方ではなかったので、科学的な内容を正確に伝えたい時は、翻訳機を使いました。言語という側面での「コミュニケーションの円滑さ」は、電子機器を使えばそれなりに担保できたと思います。

「自分の得意な分野」で「チームに貢献」する!

特筆したいのは、「質の高いアウトプットは、言語の壁を越える」ということです。

ー 質の高いアウトプットとは?

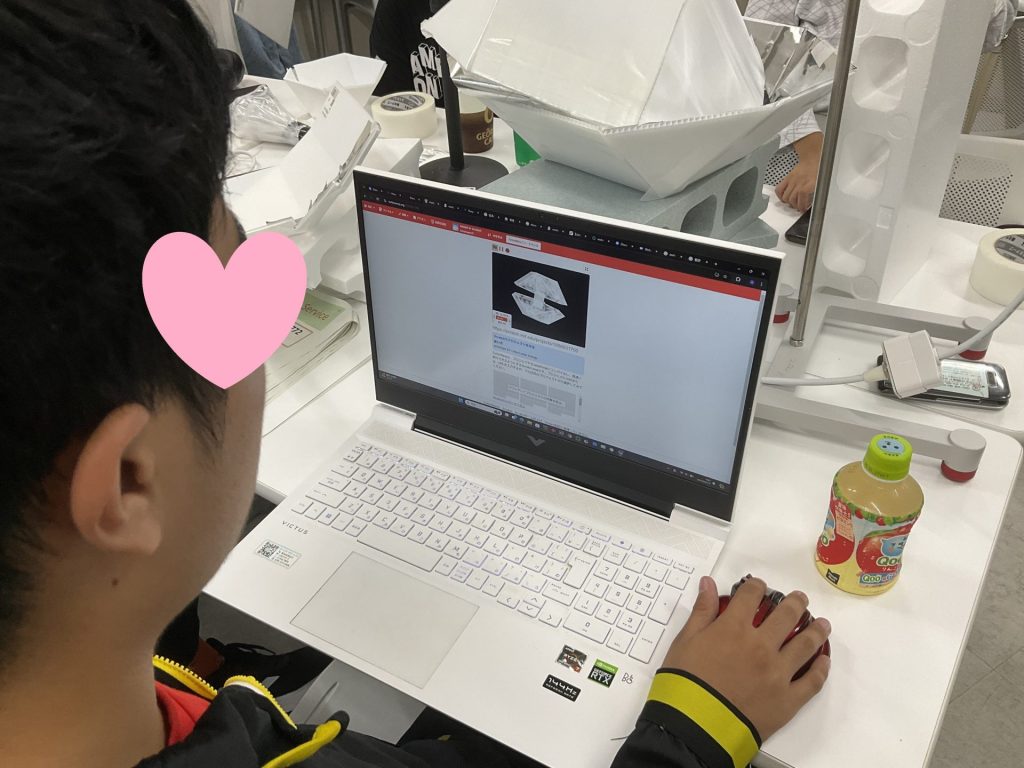

榎戸 今回、中学生には少し難しいかなと感じつつ、図面作成の参考用に、操作性が良く直感的でわかりやすい二次元のシミュレーションソフトを紹介しました。始めてみると、難なく使いこなす子も多く、より精度の高い独自の三次元のシミュレーションプログラムを作る子もいて驚きました。

独自のプログラムを作っていた子は日本人で、英語はどちらかというと苦手でした。けれども、彼のクリエイション(質の高いアウトプット)は、チームのメンバーからリスペクトをもって受け入れられていましたし、チームの活動に大きく貢献していました。

自分の得意な部分を活かして貢献できた経験は、今後の彼の自信に大きく繋がったと思います。

また、子供たちのチームメンバーに対する優しさや率直さも印象に残りました。他のメンバーの優れたところを取り入れ、より良くしていこうとする姿勢は、ものづくりにおいて大きな力になりました。

予想以上にコンペが白熱

ー 印象に残ったエピソードはありますか?

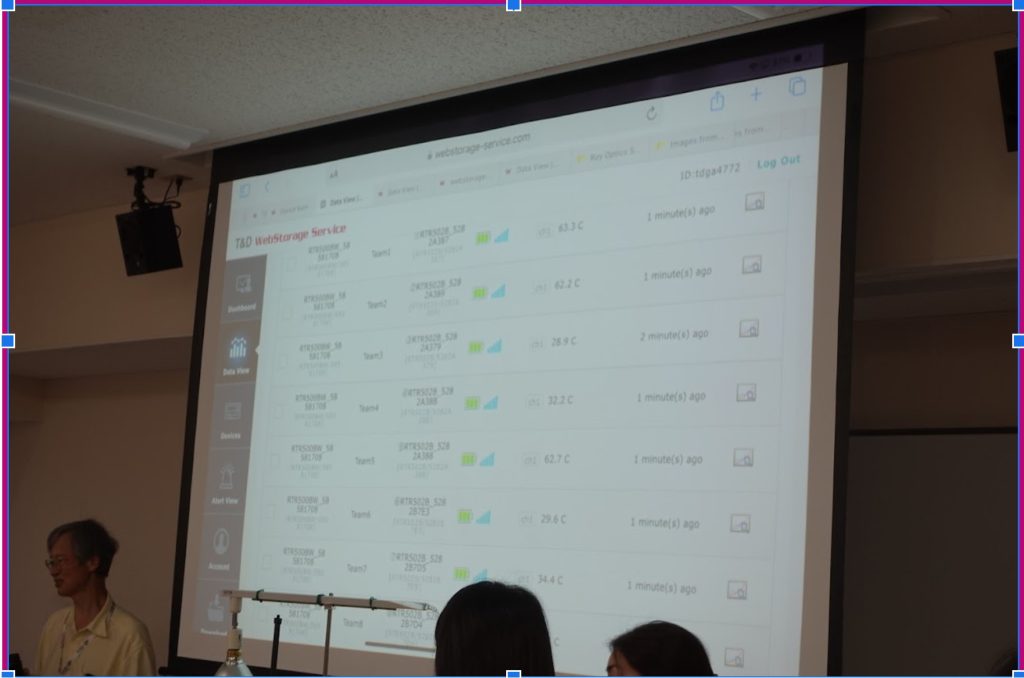

榎戸 コンペは、限られた時間内にどのチームの装置が最も水温を上げられるかを競うもので、とても白熱しました。水温測定にはT&Dというメーカーのワイヤレスのデータロガーを使い、各種端末でその時間変化を確認し、コンペ中は前のスクリーンに全チームの記録を映し出していました。

子供たちは他のチームの様子もよく見ていて、お互いに刺激しあえる場だったと感じました。

上位争いで接戦となっていた2チームのうちの1チームは、コンペ終了直後、「隣のチームが装置にアルミシートを追加して不正を行っていた!」と全力で抗議してきました。

非難されたチームも、「材料を追加しても規定の範囲だから問題ない!」と一歩も譲らず。結局、私が仲裁に入り事なきを得ましたが、それほど熱中できる場なのだと思いました。

コンペ後も粘り強く活動

榎戸 コンペの上位争いは白熱したのですが、実は、ほとんど温度が上がらないチームもありました。けれども、彼/彼女らは、コンペ後の活動時間にも粘り強く改良を重ね、最後は全チームの中で最もよい結果を残していました。

二つともギフテッドの特性である「課題への傾倒」を示すエピソードとして、興味深いですね!