子どもたち一人一人が当事者意識をもつ、学校づくりにチャレンジしませんか?

- 連載

- 大切なあなたへ花束を

今、日本の若者たちには元気がないと言われています。夢がなく、経済的な不安を抱え、政治には無関心で、社会への参加意識が乏しい。日々の報道などでは、異口同音にそのような意見が聞かれるのではないかと思います。それを変えていく一つの大きなきっかけが、学校教育にあるのではないでしょうか。それこそが、真の民主主義を育むきっかけになるのでは…。そう語る、宮岡愛子先生の言葉に耳を傾けてみませんか? 木村泰子先生に師事し、現在は「みんなの学校マイスター」として講演活動や各校の支援で大活躍中です。

【連載】大切なあなたへ花束を #08

執筆/みんなの学校マイスター・宮岡愛子

社会への参加意識の低さの原因とは

2024年4月、日本財団は第62回となる18歳意識調査の結果を発表しました。

これは日本を含む6カ国の17~19歳の男女を対象に、国や世界に対する意識を調査したものです。

この中に、自身と社会の関わりについて問うた一連の質問があります。

例えば、「自分は責任ある社会の一員である」とか、「国や社会のために役立つことをしたいと思う」などといったもので、社会への参加意識を調べる一つの指標ではないかと思います。

そしてなんと、これらの質問において、日本人の意識は6カ国中最低でした。

中でも、「自分の行動で、国や社会を変えられると思う」という設問では、日本人の「はい」は、わずか45.8%でした。

我々大人の猛省を促すとともに、少しでも、これからの若い世代の力になりたい…。

この状況を変える一つの切り口は、子どもたちの主体性を育んでこなかった学校教育を大きく変える、ということではないかと私は考えます。

これからの時代を生きていく子どもたちが主体的に自律することはとても大切です。私は、子どもが主体的になるために、一人一人の子どもが自分の考えを持ち、表現することが必要だと考えています。

「自分たちの学校は、自分たちでつくる」

という当事者意識をもつことです。それが「自分たちの社会は自分たちでつくる」という意識につながっていくのではないでしょうか。

そこで学校の大きな目標となる「どんな学校をつくるのか」を、教職員と子どもたち全員で決めることにしました。

まず、4月1日に教職員全員で、「どんな学校をつくりたいか」を話し合いました。たまたま近くに座った人と3人から4人で小グループを組み、ホワイトボードを使って自分の考えを書いていきます。

そして、全グループで交流し、伝えあいました。結果、大きく7つに分けられました。

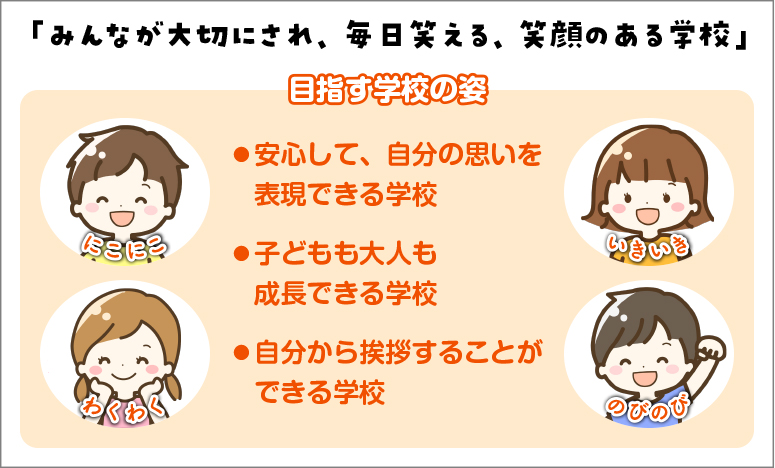

●安心して、自分の思いを表現できる学校

●みんなが生き生きのびのび楽しい学校

●子どもも大人も成長し合える学校

●毎日笑える笑顔のある学校

●自分からあいさつすることのできる学校

●みんなを大切にすることができる学校

●わくわく、のびのび、ニコニコがいっぱいの学校

とても素敵な意見ばかりですね。

始業式で、私から子どもたちにこれら7つを紹介し、どれがよいかを選んでもらうことにしました。

「毎日笑える」「みんなが大切」がよい、という意見が非常に多く、この年度の学校教育目標としては、まず、

「みんなが大切にされ、毎日笑える、笑顔のある学校」

という言葉を選ぶことにしました。

しかし、多数決は民主的ではありません。民主的とは、

一人ひとりの意見を平等に尊重しながら全員で相談して決め、全員が納得の行くようにする、ということです。

誰一人として取り残さない学校にするためには、少数意見も大切にしないといけません。

子どもたちには、たとえ時間がかかっても「民主的」とはどういうことなのか。みんなで話し合い、折り合いをつけて、みんなでOKする、ということを学んでほしかったのです。

そこで、少数意見も、目指す学校の姿として、残すことにしました。

これを子どもたちに伝えると、全員がOKとなりました。学校をつくるのは自分です。自分事として考える機会を設ける、よい実践になったのではないかと思います。