「個別最適な学び」を意図して単元構造の中に入れる取組 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #9】

前回は、2023年度の全日本中学校国語教育研究協議会の香川県大会で授業公開を行い、同県の国語教育研究会もその授業力を高く評価する、三豊市立高瀬中学校の白川健太教諭に、単元構成の考え方について聞きました。今回は、その考え方を象徴する別の単元や、そうした授業改善による子供の変容、さらに最近取り組み始めた内容について紹介していきます。

目次

「飛べかもめ」「さんちき」で力を育み、「透明人間」で活用

前々回、「走れメロス」の紹介の中で、多くの場合はまず教材文で習得した力を基に、身近な作品で活用すると話していた白川教諭。そこで、その実例として触れられた1年生の単元、「飛べかもめ」「さんちき」を読んで力を育んだ後、アニメーション「透明人間」を見て活用していく単元について紹介してもらいます(資料参照)。

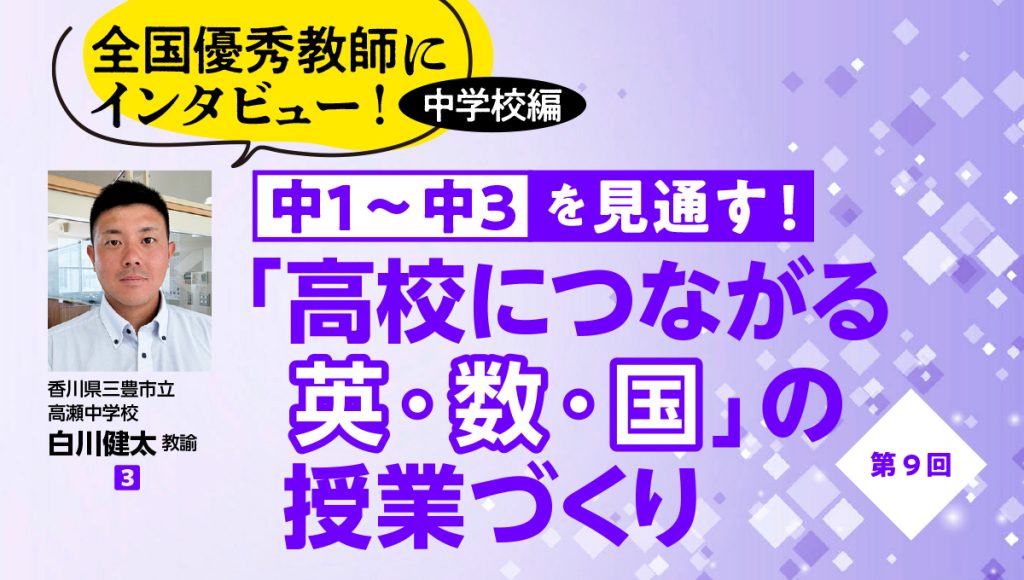

【資料】「飛べかもめ」「さんちき」「透明人間」の単元計画

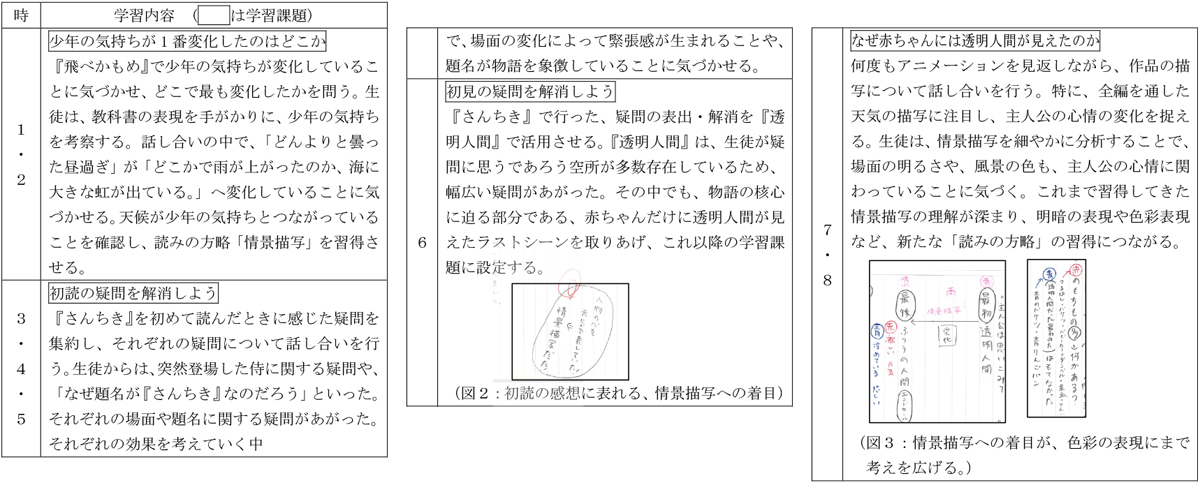

「この単元では、まず『飛べかもめ』を読んで、どこで少年の気持ちが変化しているかを考えながら、読みの方略としての『情景描写』を習得させていきます。次いで、『さんちき』を読む過程を通して、場面の変化や題名について考えていきます。

その上で、『透明人間』(2018年、スタジオポノック制作)という14分の短編アニメーションを見ていきます。この作品は、ある日、突然透明人間になってしまった青年の苦悩や心情の変化を、天気の描写と共に描いた作品なのです。この作品には主人公の会話がなく、また透明人間という設定上、表情を見ることもできないため、天気の描写を通して心情変化を読み取ることが求められます。つまり、情景描写に着目することが、作品を理解することにつながるわけで、ここで、先に習得した読みの方略としての『情景描写』などが生きて働くわけです。

このように、教材文の読みを通して習得した力を、生徒たちにとって身近な教材を読み解くのに活用することで、生きて働く国語力にしていくというのが、私が行ってきている習得と活用を意識した単元構成の象徴的な例です」

中学3年生のこの時期に、9割が「国語が好き」

では、このような単元構成の工夫を通して、子供たちはどう変わってきたのでしょうか? 白川教諭は次のように話してくれました。

「『透明人間』や前々回の『走れメロス』の単元を実践したのは、1年の1学期から授業を担当してきた生徒たちで、入学当初から、何かを習得したら生徒たちの興味のある題材で活用するというスタンスで授業を続けてきています。その学習過程で毎学期、学習アンケートを取っているのですが、『国語の授業が好き』と答えた子の中で、当初多かった意見は『活用の授業が好き』とか『アニメやまんがが読めるのが好き』というものでした。それが今、3年生の1学期末では、『新しい表現に出合えるのが好き』とか『自分の見方が広がるのが好き』というように変わってきています。

子供たちにとってはまんがの見え方が変わってきたり、映画の見え方が変わってきたりするのでしょう。その原因は何かと言えば、国語で新しい表現方法に出合い、その表現方法に名前が付いて、自分のものになったということだと思います。それが説明文の場合であれば、『この文章がこんなに伝わりやすいのは、ここにこんな図表が入っているからだ』と分かり、それが自分で説明できるようになることで、『国語を学んでよかったな』と思えるようになるのでしょう。ですから、中学3年生のこの時期になっても、まだ9割の子供が『国語が好き』と答えています。

そもそも、まんがやアニメを教材にするということは、最初は子供たちの興味をひくことがねらいの中心と言えるでしょう。それでも、1年生の最初に、そういう学習を通して、『おもしろい』『楽しい』と思えれば、その後の3年間のモチベーションも変わってくるのだと思います。実は『透明人間』は、1年の1学期、入学して1か月くらいで、取り組んだ学習なのですが、いまだにアンケートを取ったら、透明人間がおもしろかったと言う子供がいます。

学校で学んでいることが、自分の日常の生活に結び付くということは、子供たちに取って非常に大きい経験だったのだと思います」