【校内研アップデート#01】校内研を体質改善する2つのポイント

校内研究が重荷になっている先生方必見! かつてない形式の校内研究会「北フェス」が話題となった埼玉県公立小学校の校内研担当・花岡隼佑先生が、従来の固定観念を覆す新しい校内研のあり方を提案します。

「校内研=つまらない、重苦しい」というイメージを一新し、教師全員が笑顔になれる楽しい時間へと変える具体的な方法を、わかりやすく解説。トップダウンからフラットな対話へ、義務感から自発的な参加へと、校内研の体質改善のポイントを詳しく紹介します。管理職の先生はもちろん、若手からベテランまで、すべての教師が明日からすぐに実践できるアイデアが満載です。

執筆/埼玉県公立小学校教諭・花岡隼佑

はじめまして。埼玉県の公立小学校で勤務している花岡隼佑(はなおか・しゅんすけ)です。

私は勤務校の研究担当として、従来の常識にとらわれずに、時代に即した「先生方一人一人がハッピーになる」新たな校内研の形を日々模索しています。昨年度本校で行った研究発表会は、話を聞くだけといった一方通行型の時間を極力減らし、ホストとゲストが対話を通して教育について語れる場を設けるといった、新たな「フェス形式」の研究発表会の形を提案しました。これが広く注目され、今年の8月には書籍『ごく普通の公立小学校が、校内研究の常識を変えてみた』(明治図書出版)を出版させていただきました。

さて、そんな私が今回から『教師みんなが笑顔になる校内研アップデート』と題して、これからの校内研究・研修(以下、校内研)のあり方について発信させていただくことになりました。この一連の記事を通して、「校内研=固くて重苦しい……」と思っている皆さんに、「普通の公立校でも、こんなにカジュアルで楽しい校内研が実現できるんだ!」ということを知っていただきたいと思っています。

と同時に、学校のリーダーとして旗振り役を担っている皆さんには、校内研のあり方によっては同僚性を高め、職員室が自分の力を発揮できる場所へと変わる可能性も知ってもらいたいです。

目次

現場の本音に耳を傾ける:校内研の実態とは?

さっそく本題へ行く前に、ご自身の心にインタビューしていただきたいことがあります。

皆さんにとって、校内研とはどのような仕事でしょうか。

ワクワクしてアイデアがどんどん湧き出てくるような、やってくるのが楽しみな仕事でしょうか?

それとも、やらされている感満載で、できれば避けたい仕事でしょうか?

本音を言うと、研究担当になる前の私は「嫌だなぁ……」と思いながら校内研に臨むことが多く、正直「つらくて、自分の仕事を圧迫する」というネガティブなイメージをもっていました。

「教員なんだから、つべこべ言わずにやるべき!」

「お金をもらっているんだから、仕事に好き嫌いなんて持ち込んじゃダメ!」

そんな声も聞こえてきそうですが、校内研をアップデートするためには、この「正論」や「固定概念」はいったん横に置いておくことをおすすめします。なぜなら、この議論が始まってしまうと、思考を前に進めたり柔軟に広げたりすることができないからです。

これをお読みの皆さんも、ぜひ「こうでなければならない」「今まではこうだった」といった従来の校内研イメージを一度横にポイッとしてもらい、ご自身の本音に耳を傾けながら読み進めてほしいと思います。

第一回目となる今回のテーマは、「校内研の体質改善」です。

Before:校内研はやらねばならぬもの?

研究主題、仮説、めざす児童像……。みなさんは、自校のそれらについてどのくらい把握しているでしょうか。また、それらはどのようなプロセスを経て決定したものでしょうか。

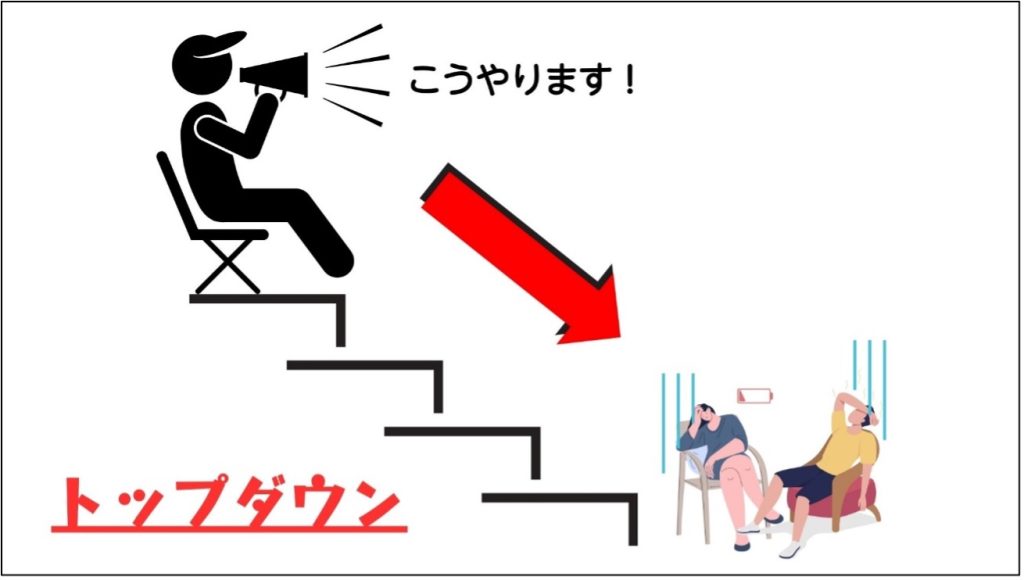

校内研究が「固くてつまらない」と言われる大きな理由の一つは、「校内研=トップダウン」であるという空気が根強く存在していることだと思います。上からふってくる仕事をこなすだけ。時には手持ちの時間とエネルギーをフルに使わなければならない……。校内研が「全力で誰かの指示に従う時間」になってしまうと、どんなに立派な研究でも自分事として捉えることが難しいですし、結果的にモチベーションも低下していきます。

もちろん進んで研究に携わっている皆さんもたくさんいますので、そのような方々を否定するつもりは全くありません。ですが、現場を冷静に見渡すと、どうも「やりたくないけれど、やらねばならぬからやっている」という方が多く目についてしまうのも事実です。

ここで誤解のないように明言をしておくと、私は校内研自体が不要な時間だとはこれっぽっちも思いません。地方公務員特例法第21条にもあるように、我々教員は絶えず研究と修養に努める義務があります。

私がこの記事を通して提案したいのは「校内研をなくしましょう!」ではなく、「校内研の体質を抜本的に見直し、教師みんなが笑顔になる時間へとシフトしましょう!」ということです。