学会に参加して理科の話を聞きにいってみよう 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#47

学会と聞くと難しそうですが、実はお祭りみたいなもの。年に1~2回、こうした理科の発表会みたいなものが開かれます。そこには全国から理科に関心がある人が集まり、実践発表などもあります。「学会なんて全く縁がない」と思われているかもしれませんが、実は情報の宝庫、授業づくりに参考になることが多いのです。今回は、理科の授業の情報を仕入れる「学会」の全国大会について述べていきましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.「学会」って何をしているの?

周りの方で「学会発表をした」という先生はいませんか? 学会とは、ある内容に関して様々な視点で研究をして、それを発表や論文で披露したり、同じような研究をしている「同志」を見つけて情報交換をしたりする研究グループのことです。

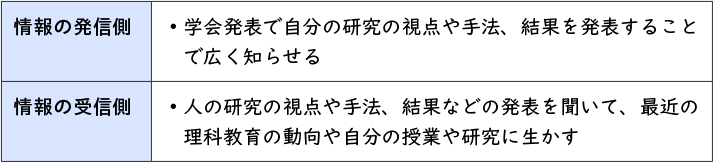

また、発表したり、積極的に人脈をつくったりしなくても、他の人が研究をした結果を学んで自分の授業や研究に生かすこともできます。

つまり学会は、情報の発信側と受信側、またはその両方の目的で参加しています。

2.「学会」って難しいんでしょ?

私としては、学会は大学の先生や大学院生だけのものではなく、学校の先生方も参加するものと考えています。ある年の日本理科教育学会の全国大会の発表では、3割くらいの発表が現役の先生方でした。つまり、現役の先生方も積極的に参加して発表をされているわけです。

理科と言っても研究の視点は様々で、理科教育の歴史もあれば理科の評価法や普段の授業の指導法、教材研究などもあって、非常に多種多様です。

とにかく、学会発表は理科に関わっていて、これまで発表されていない新しいものであればいいわけです。

中でも実践発表は、多くの現役の先生方が発表される分野です。ある課題があり、それに対処した指導を考えたいという背景があり、ある考え方を授業実践に取り入れて実践してみたら、これまでの授業とこのように変わった。この点はうまくいったがこの点はうまくいかなかったなど紹介するわけです。これは日頃、子どもたちと関わっている先生しかできないことです。

「学会」と聞くと難しそうに感じますが、そんなことはありません。多くの実践発表もありますので、学びになることがあり、刺激を受けることになるでしょう。