学級の問題を子供たち自身で解決する「クラス会議」|対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #7

コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第7回は、学級の問題を子供たち自身で解決する話合い活動「クラス会議」について解説します。

執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真

目次

子供が自治的に行う話合い活動「クラス会議」をはじめよう

前回、学級の子供たちが互いに助け合えるようにしようということを話しました。今回は、助け合うという範囲をさらに広げていきます。前回は何かをやってあげる、やってもらうという助け合いでした。今回はそこから一歩進んで、悩みやトラブルをみんなで解決するという助け合いです。

学校生活を送っていれば、様々な問題が起こります。それを教師がトップダウンで解決するのではなく、子供たち同士が話し合うことで解決していこうとする取組(クラス会議)です。

なお、今回紹介する方法は、『クラス会議で子供が変わる』(ジェーン・ネルセン、リン・ロット、H・ステファン・グレン著/コスモス・ライブラリー刊)という本で紹介されている方法をベースにしています。ただし、海外での実践ということもあり、私が自分のやりやすいように、ある程度シンプルにして取り組んだものです。

準備するもの

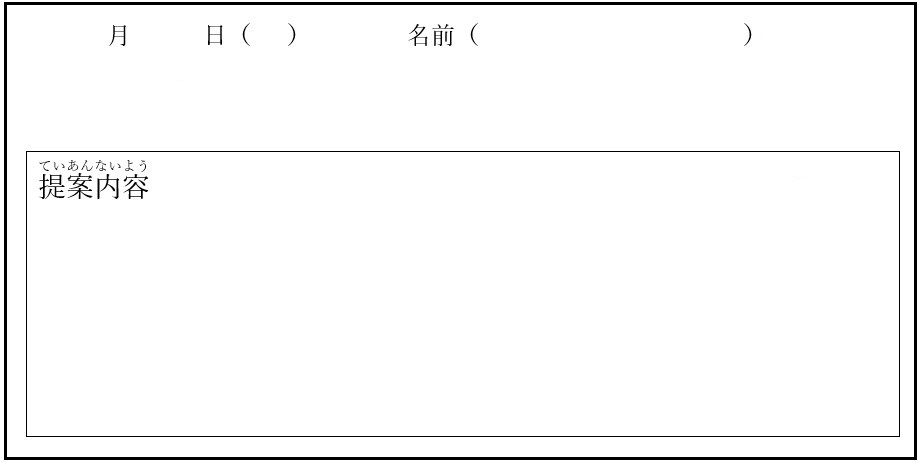

①議題用紙

②議題箱

③トーキングスティック

①議題用紙

話し合いたいことを書き込むための用紙です。A4の紙を4分の1にしたくらいのものでよいでしょう。あらかじめ日付欄や提案者の名前を書く欄、提案を書く欄を作っておくようにします。

提案するのは、「個人的に困っていること・悩んでいること・相談したいこと」や「クラス全体で話し合いたいこと」などです。

極力自分の名前を書くことや、名指しで非難するなど、人を傷付けるような書き方はしないことなどを指導しておきます。

②議題箱

議題用紙を入れる箱です。単なる空き箱でもいいですし、少し凝ってポストのようにしてもよいでしょう。教室に常時設置して、いつでも議題用紙を投函できるようにしておきます。

③トーキングスティック

もともとはネイティブアメリカンが話合いの時に使っていたもので、木の棒を持っている人だけが話をし、持っていない人は聞くというルールがあったようです。ここから、クラス会議でも、トーキングスティックを回すことで、誰が話をするのか明確にするとともに、全員に話をする(もしくは話をしないでパスする)機会を与えます。

木の棒ではなくて、ぬいぐるみを使うことが多いようです。ぬいぐるみを使うとその場がやわらかい雰囲気になります。また、発表が苦手な子がぬいぐるみに話しかけるつもりで発言できるなどのメリットがあります。私は、100円ショップで売っているおもちゃのマイクを使うこともありました。

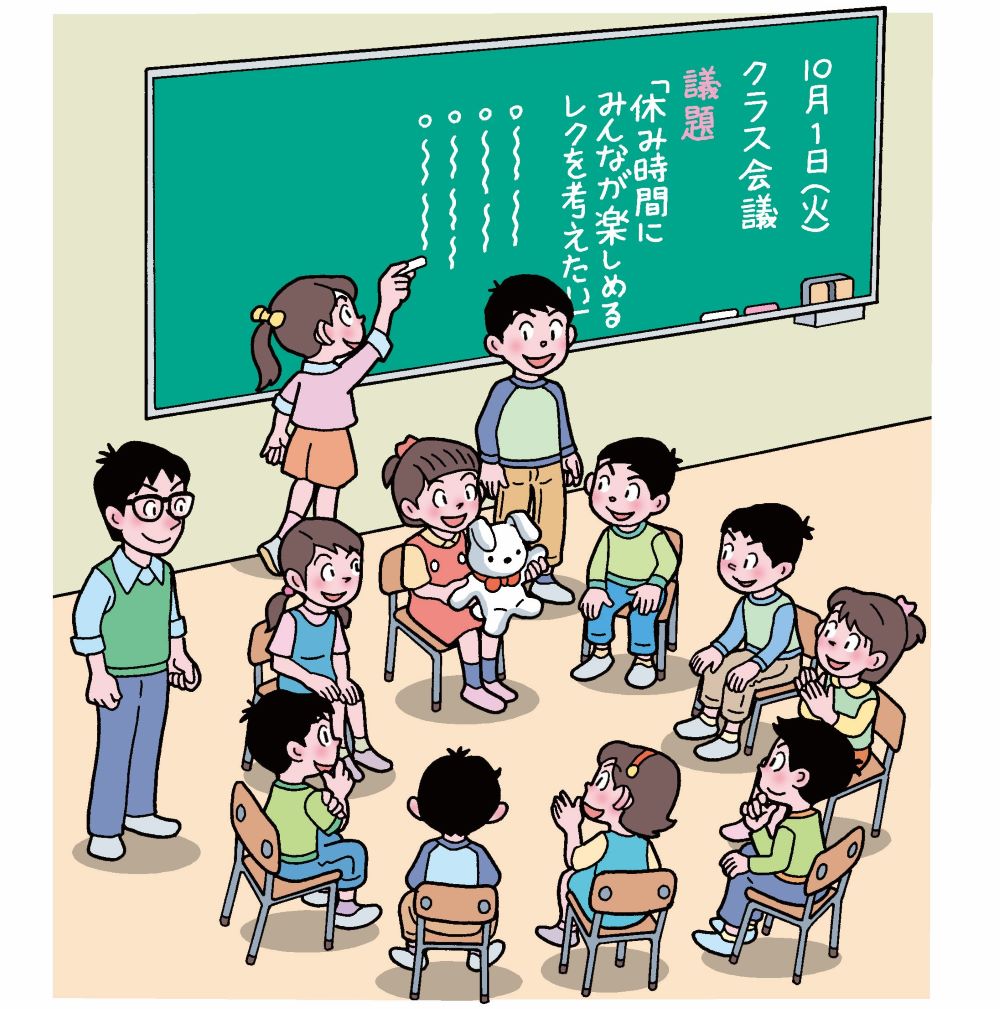

話合いの進め方

①司会と書記を決める

②輪になる

③議題を読む

④解決のアイデアを出し合う

⑤解決策を選ぶ

①司会と書記を決める

全員が一度は担当するように輪番制として、事前に決めておきます。慣れるまでは、教師が司会と書記を行います。

②輪になる

椅子だけを円形に並べて座ります。書記と司会は黒板の前に立ちます。教師は後方から、少し離れて見守るようにします。

③議題を読む

議題用紙に書かれた内容を司会が読みます。議題が曖昧な場合などは、提案者に補足説明を求めます。

なお、議題が多く、話し合う時間が短い時は、どの話題から話し合うか順番を決めなければなりません。はじめは教師が選んでもよいでしょう。また、日付が書いてある場合は、基本的に日付順でよいでしょう。議題をすべて挙げて、挙手で話し合う順番を決めて話し合う場合もあります。

④解決のアイデアを出し合う

1分程度、個々に自分の意見を考えた後で、順番にトーキングスティックを回し、アイデアを発表していきます。出されたアイデアは書記が板書します。アイデアがない場合はパスしてもよいことにします。1周回ってパスした子が発表したい場合は、発言を許可します。

なお、発言に対しては批判的なことを言ってはいけないというルールを徹底します。ペア対話の回で触れたように、肯定的な反応をするように伝えます。ブレインストーミングと同じで、まずはたくさんのアイデアを出すことが大切です。

アイデアが出尽くしたところで、質問や意見があれば自由に出してもらいます。ただし、これは意見の潰し合いではないので、相手の不備を突くような発言はしないように約束します。

⑤解決策を選ぶ

クラス全体に関わる議題の場合は、意見が出そろったところで、どんな理由でどの意見に賛成かなどを挙げていき、最適な解決策を選びます。個人的な問題の場合は、提案者が選びます。

いずれにせよ、罰を用いない解決策だけ採用するということを確認しておきます。次回のクラス会議では、その解決法を試してどうだったのかを振り返ります。問題があれば、再度話し合い別の方法を試すようにします。