小2国語科「ことばでみちあんない」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小2国語科「ことばでみちあんない」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、ワークシート例、1人1台端末の活用例等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/埼玉県上尾市教育委員会学校教育部指導課指導主事・𠮷野竜一

執筆/埼玉県春日部市立幸松小学校・下山園絵

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元は、「正しい道順を教える」という目的に従って、相手の立場に立って分かりやすく順序よく話すことや、大事なことを落とさないように聞くことをねらいとしています。

教材文にある電話でのやりとりを想定した道案内をすることを通して、子供たちが道案内をすることの難しさに気付き、話す事柄の順序を考えて分かりやすく伝える力や大事なことは何なのかを意識して聞く力を育てていきます。

さらに、その力を日常生活や他教科の中で活かそうとする気持ちも育めるよう、日常生活に近い場面を想定した活動も取り入れ、意欲を高めていきましょう。

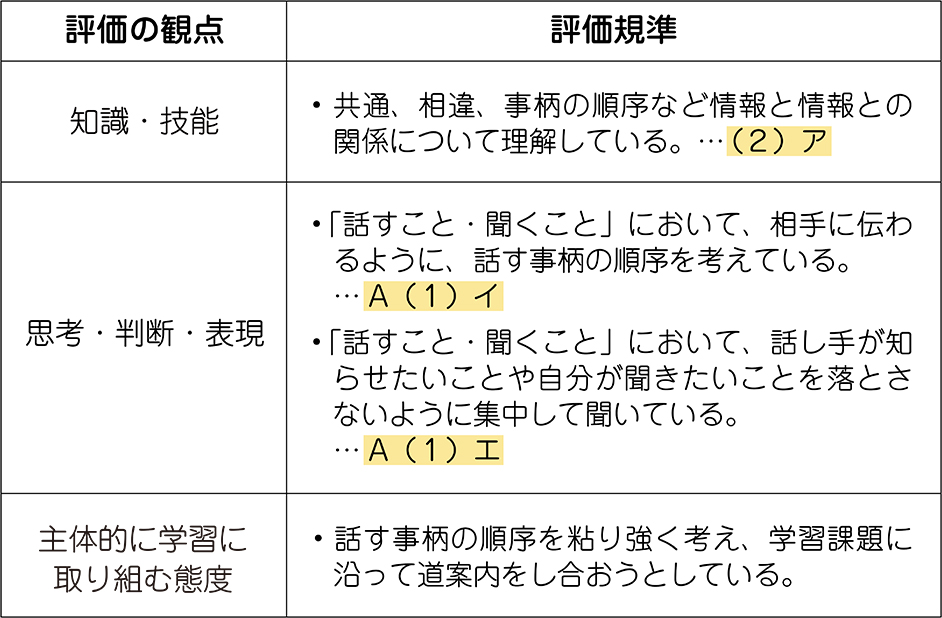

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、「友達と道案内をし合う」という言語活動を位置付けます。

今回の学習は「対話の練習」の学習とも言え、相手と相互のやりとりを行うため、スピーチのような「話す」ことを重視した音声表現よりも、より相手意識をもちやすいものです。

また、「道案内」は正しい情報が伝わらないと相手が困ってしまうという状況を想像しやすいため、正確に伝えることの必要感を児童自身がもちやすい題材であると言えます。

既習の「ともだちはどこかな」「あったらいいな、こんなもの」の学習で、大事なことを落とさずに聞き、さらに質問をする経験をした児童にとって、自分の伝えたいことを正確に相手に届くよう工夫するというステップアップをする機会となります。そのため、正確に伝えるためのポイントを児童自身が実感できるようにすることが大切です。

児童自身が説明するときに大切なことを実感としてもつために、より実際の場面に即した場の設定が必要となります。今回は教科書教材を使った道案内から、実際に児童の学校や学区内の地図を用いた道案内をする活動を設定しました。

実際にある場所の地図を使った道案内の活動を行う前に、教科書教材を使い、二人組で交互に道案内の練習をしていきます。それを通し、順序を考えて説明することの大切さや、情報を明確に伝えることの大切さなど対話の基礎を十分に指導する必要があります。音声言語は消えてしまうものであることを意識させ、大事なことを正確に話し、聞く側も、重要な点をもらさずに聞き取ることができる力を身に付けられるようにしていきます。

また、今回は、電話でやりとりする場面を想定して活動を行います。道案内する児童と聞く児童に分かれ、聞く児童は地図を見ずにメモを取りながら道案内を聞き、その後地図とメモを照らし合わせながら目的の場所に行くことができるかを確認します。

その際、タブレットの録音・録画機能を使用し、道案内する児童の言葉を端末に記録しながら活動を行います。学級の実態によっては、事前に録音をすることや、グループ活動として行い、説明する様子やメモを取る様子を他の児童が録画する活動、その録画を互いに見合いながらアドバイスをし合う活動も考えられます。

いずれにせよ、全員が道案内をする側、聞く側の両方の立場を体験し、道案内をする際に気を付けること、聞くときに気を付けることが何なのか気付くことができるようにします。

4. 指導のアイデア

主体的な学びで大切なことの一つは、学習と生活とが結び付き、今回の学習が自分の生活に役に立つという実感をもつことです。そこで、本単元では、単元の初めに、児童の道案内の経験について話し合います。

その際、経験のある児童が少ないことも想定されるため、児童にとって身近な学校の中の道案内で、教師がうまくいかなかった経験をモデルとして提示します。そこで、なぜうまくいかなかったのかを子供たちが十分に意見交流できるようにし、「自分だったらこう案内するな。」「案内するときに、こうすればうまくいくと思うな。」等、児童が道案内に対して意識を高め、やってみたいなと思える土台作りをしましょう。導入の段階では結論は出さず、「いい道案内の仕方をみんなでこれから話し合って見付けていこう。」と学習課題づくりにつなげていけるとよいでしょう。

また、対話的な学びを生み出す上で大切なことは、「自分の考え・思いを正確に伝えたい」と思える必要感のある交流の目的が必要です。

今回行う「道案内」は、目的意識を明確にもちやすく、相手が目的地に行くことができれば、「道案内」という目的を達成すること自体は可能です。しかし、そこに「分かりやすさ」という視点をもち、「より分かりやすい道案内をしよう」と一貫して考えることで、話す事柄の順序や言い方についても意識して道案内の仕方を考えることができます。

導入や、話し合いなどの場面で、「分かりやすさ」についても十分かどうかを教師側が児童に投げかけ、児童が自分の道案内をよりよいものにしようという意識をもてるようにしていきましょう。

その素地を単元の2時間目までの活動で十分養うことで、3時間目の実際の地図を基にした道案内の中でも、ただ道案内ができたという結果だけではなく、「順序を考えると分かりやすくなる」「はじめの角、二つめのベンチなど、具体的に伝えたほうが相手は分かりやすい」など、単元のねらいに即し、生活にも生きて働く言語能力の育成という深い学びへとつながっていくでしょう。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

今回、1人1台端末は、自分の発した音声表現の振り返りや、大事な情報を漏らさずに聞くことができたかを確認する手段として活用します。自分たちの道案内を聞き直すことを通して、相手にとって分かりやすい情報の伝え方について知ることや、聞いた音声の中から得たい情報を集中して聞くことができたかを振り返ることができるようにします。

話す順序や内容について考えを深めることが優先される指導事項ではありますが、それだけではなく、話す速さ、声の大きさ、相手のことを考えた話し方についても、児童は気付き、見つめ直すきっかけになるかもしれません。

日常生活の中では、音声表現は発したそばから消えてしまうものであり、生活の中で必要不可欠なものでありながら、児童自身が振り返る機会はそう多くはありません。自分が思っていることを言葉だけで伝えることの難しさや、自分が伝えたかったことを言葉だけで正確に伝える大切さや方法を知ることは、これからの児童の「言葉についての学び」の意欲と土台になるものです。

また、音声表現はそのままの形で記録に残すことが難しいものです。ペアやグループでの言語活動は、教師の目が離れる時間もあり、評価の難度も上がります。端末に記録を残すことは、指導の改善や適切な評価についても有効だと考えられます。

今回の単元に限らず、児童自身の振り返りのツールや、教師側の評価の一つの手段として有効に活用していきたいですね。

6. 単元の展開(3時間扱い)

単元名: たいわのれんしゅう ことばでみちあんない

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 言葉で道案内するという学習の見通しをもち、分かりやすい説明の仕方について考える。

・第二次(2時、3時)

② 言葉や順序を考えて、教科書教材を基に、分かりやすい道案内をする。〈 端末活用 〉

③ 日常生活でも分かりやすく道案内ができるよう、実際に学校や学区内の地図を使って道案内をする。〈 端末活用 〉

全時間の板書例・端末活用例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!