小3国語科「こんな係がクラスにほしい」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小3国語科 「こんな係がクラスにほしい」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/神奈川県横浜市立東汲沢小学校校長・丹羽正昇

執筆/神奈川県横浜市立大鳥小学校・熊沢柚香

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、「こんな係がクラスにほしい」という題材で話合いをします。

「ほかにどんな係があったら、みんなが毎日の学校生活を楽しくすごせるようになるか」について、グループで話し合うことで、話題に対する自分の考えとそれを支える理由や事例を把握しながら、互いの意見の共通点や相違点に着目して考えをまとめる力を育てていきます。

教科書では「みんなが毎日の学校生活を楽しくすごせるように」という話題で話合いが設定されています。本教材は9月上旬に学習するよう設定されていることから、1年の前半を振り返り、改めて係について見直すことで、目的を意識して話合いが行えるよう単元を構成しています。

本指導アイデアでは、特別活動の学級活動と関連させながら、「クラスをパワーアップさせるため」には、どのような係があるとよいかについて、グループで話し合うように設定しました。

「クラスをパワーアップさせる」とは、例えば、一人一人が自分から行動できる姿や、クラスの仲間同士の関係をもっと深める姿が増え、みんなでクラスの課題を解決したり、クラスのよいところを増やしたり、伸ばしたりすることです。

話し合う目的を「クラスをパワーアップさせるため」に設定した理由については、「3.言語活動とその特徴」の項で詳しく述べます。

クラスの現状を基に、「クラスをパワーアップさせる」という目的を意識しながら話合いを進めることで、確実に資質・能力を育んでいきましょう。

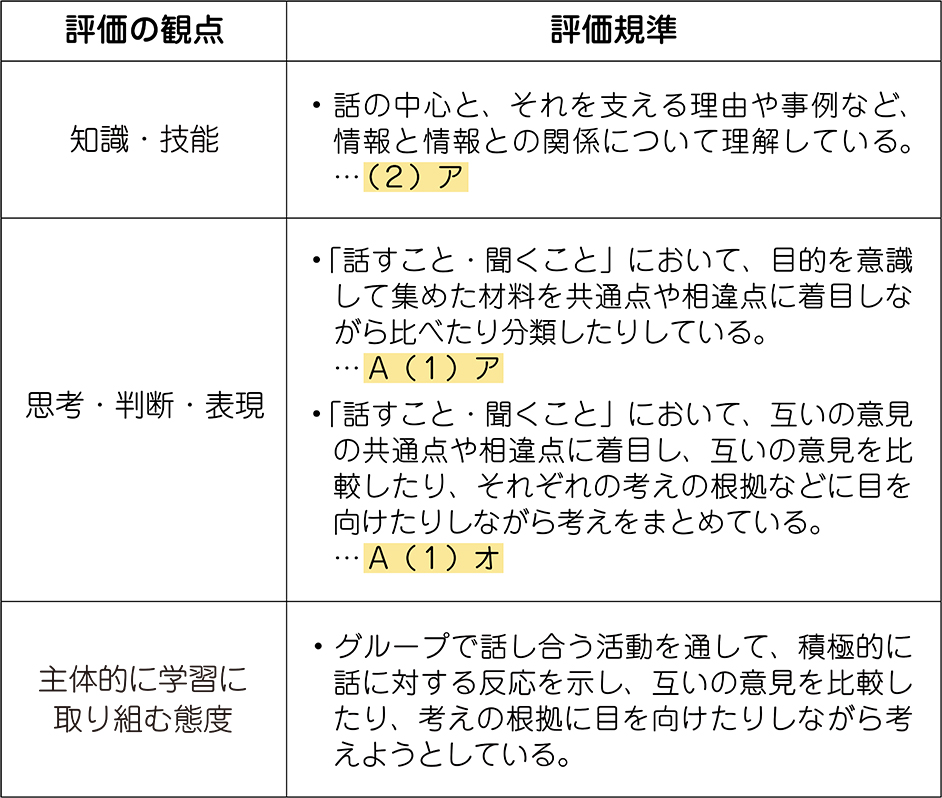

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

教科書では、「対話の練習」として取り上げられており、日常生活で適切なコミュニケーションを行うための基本的な資質・能力として、対話スキルの獲得を目指す系列として設定されています。

また、クラスの係の設定については、日々の学校生活の中でそれぞれの児童が経験しているので、児童全員がイメージをもちやすい内容になっています。

教科書では、「みなさんのクラスに、ほかにどんな係があったら、みんなが毎日の学校生活を楽しくすごせるようになるでしょうか。」と書かれており、「クラスをパワーアップさせるため」とは書かれていません。

しかし、「クラスがパワーアップした姿」といった共通の目標を設定することで、一人一人が自分から行動したり、友達との仲をもっと深めたりする姿が増え、クラスの課題を解決し、クラスのよいところをさらに伸ばそうとすることにつながります。そしてそれは、「毎日の学校生活を楽しく過ごす」ことにもつながります。

また、本教材の設定時期からも、学級活動と関連させ、これまでの成長を振り返り、現状を把握することで、クラスをよりよくしていこうと考える機会にできます。

本提案では、「クラスをパワーアップさせるため」という目的を意識しながら、「どうしてその係があるとよいと思ったのか」「その係を作りたい理由や活動内容をどうするとよいか」など、具体的に話し合っていきます。

係がほしい理由が目的に合っているかを確認し、目的にあった係活動の内容になっているかを比べることで、常に目的に立ち返りながら話合いを進めていきます。

このような目的を意識した話合いは、話題に対する自分の考えとそれを支える理由や事例を把握しながら、「AグループとBグループは考えている係は違うけど、どちらも仲を深めるためという目的にあった係活動の内容になっている。」といったように、互いの意見の共通点や相違点に着目して考えをまとめることにつながります。

4. 指導のアイデア

単元の学習を主体的な学びにするために、本授業アイデアでは、特別活動の学級活動と関連させながら、「クラスをパワーアップさせるため」にどのような係があるとよいかについて、グループで話合いを行う時間を設定しました。

「クラスがパワーアップ」するとは、「クラスの課題が解決して、クラスのよいところが増えたり、よいところがさらに伸びたりすること」としました。

「クラスをパワーアップさせたい」「クラスをパワーアップさせるために、新しい係がほしい」という思いをもつためには、子供たちがクラスの現状を把握し、よりよくしていこうと考える機会を設けることが大切です。

そのためには、普段の学級活動において、学級目標と照らし合わせつつ、クラスでの取組について振り返る機会を設けましょう。学級目標と照らし合わせることで、「協力」「自分から」「仲よく」「チャレンジ」など、共通の視点をもちつつ、「自分からあいさつがあまりできていない」「みんなで声をかけ合って、クラスの仕事を協力できている」などと、現状を具体的に振り返ることができます。

このように、特別活動の学級活動と関連させて学ぶことで、子供たちはクラスの現状を把握していきます。その結果、「こうなりたい」という姿が具体的に見えてきて、「仲をもっと深めたい」「仲を深めるために、こんな係がほしい」と主体的に思いをもち、「クラスをパワーアップさせる」という目的を意識し、自分の考えがその目的に合っているかどうか照らし合わせながら学習に臨むことができます。

単元を通して目的を意識できるようにすることで、互いの意見を比較したり、考えの根拠に目を向けたりしながら粘り強く学習に取り組むことができます。

目的を意識した話合いができるようにするために、グルーピングも工夫します。

「クラスの仲をもっと深めるため」「自分から行動できるようにするため」など、それぞれの目的ごとに分かれたグループで話し合う時間と、その話合いを基に、「クラスをパワーアップさせるため」という共通の目的について、全体で話し合う時間を設けます。

同じ目的のグループ同士で話し合うことにより、「さらに楽しく盛り上がれるクラスにしたいから、イベント係がほしい」とか、「もっとクラスの仲が深まるようにしたいから、クイズ係で友達のことをクイズに出したい」といった理由を明確にしつつ、目的をより意識した話合いができます。

さらに、グループで話し合ったことを基にクラス全体で話し合うことで、「クラスをパワーアップさせる」という共通の目的について互いの意見を比較し、「AグループとBグループは考えている係は違うけど、どちらも仲を深めるためという目的にあった係活動の内容になっている」「CグループとDグループは同じチャレンジ係を考えているけど、目的が『自分から行動』と『どんなことにもがんばることができる』で違うから、活動内容が違う」といったように、共通点や相違点に着目しながら考えを広げていくことができます。

このように、「クラスをパワーアップさせる」という課題をもち、その課題を解決するために目指すべき姿を、「仲をもっと深める」「自分から行動」などと、より具体的にしていきます。

「仲をもっと深めるため」「自分から行動できるようにするため」などと、目的や視点がはっきりすることで、それらを達成するために係でどのような活動ができそうかという話合いが、目的をしっかりと意識したものになります。

それぞれの目的に合った活動内容になっているか確認しながら話し合うことによって、お互いの意見を比べ、目的にあった活動内容を選び、共通点や相違点に着目しながらまとめることができるのです。

このような話合いの学習を進めていくことで、集めた材料を共通点や相違点に着目しながら比べたり分類したりする力、互いの意見の共通点や相違点に着目し、互いの意見を比較したり、それぞれの考えの根拠などに目を向けたりしながら考えをまとめる力を身に付けていきます。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)階層化されたワークシートを活用

本単元では、目的を意識して、どのような係があるとよいかについて話し合う活動を通して、話題に対する自分の考えとそれを支える理由や事例を把握しながら、互いの意見の共通点や相違点に着目して話し合う力を身に付けていきます。

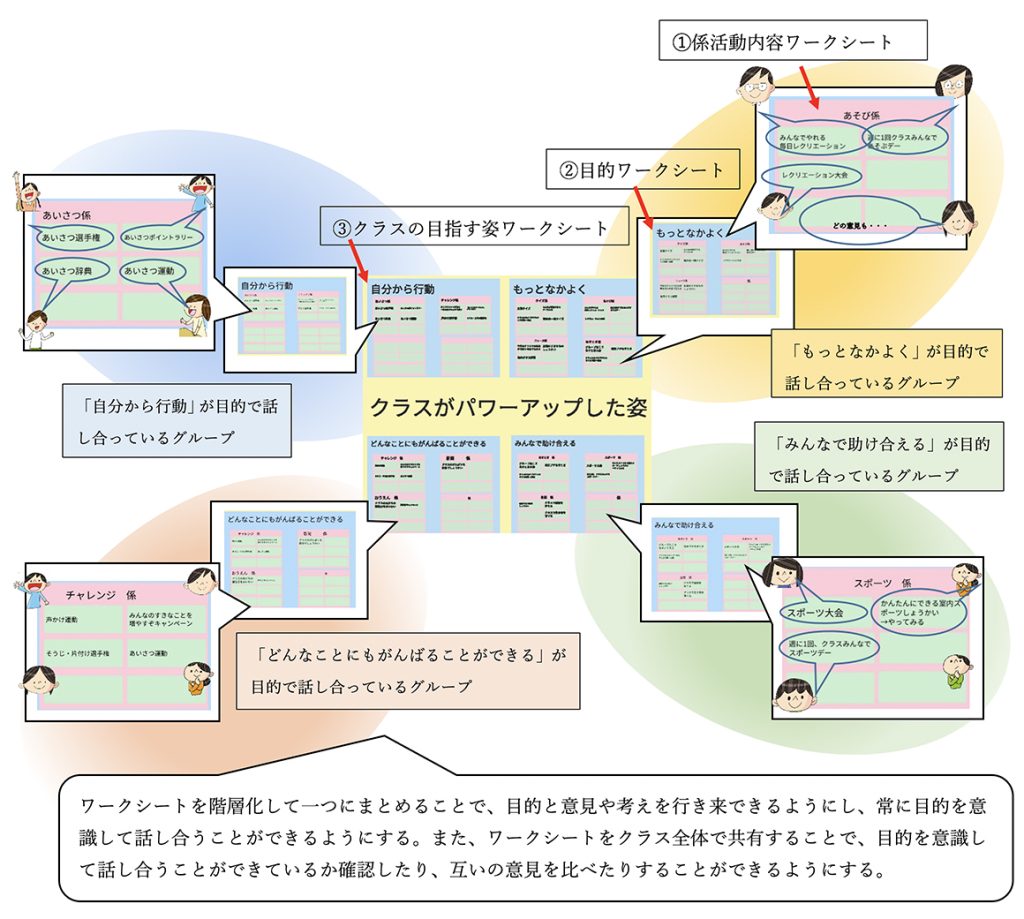

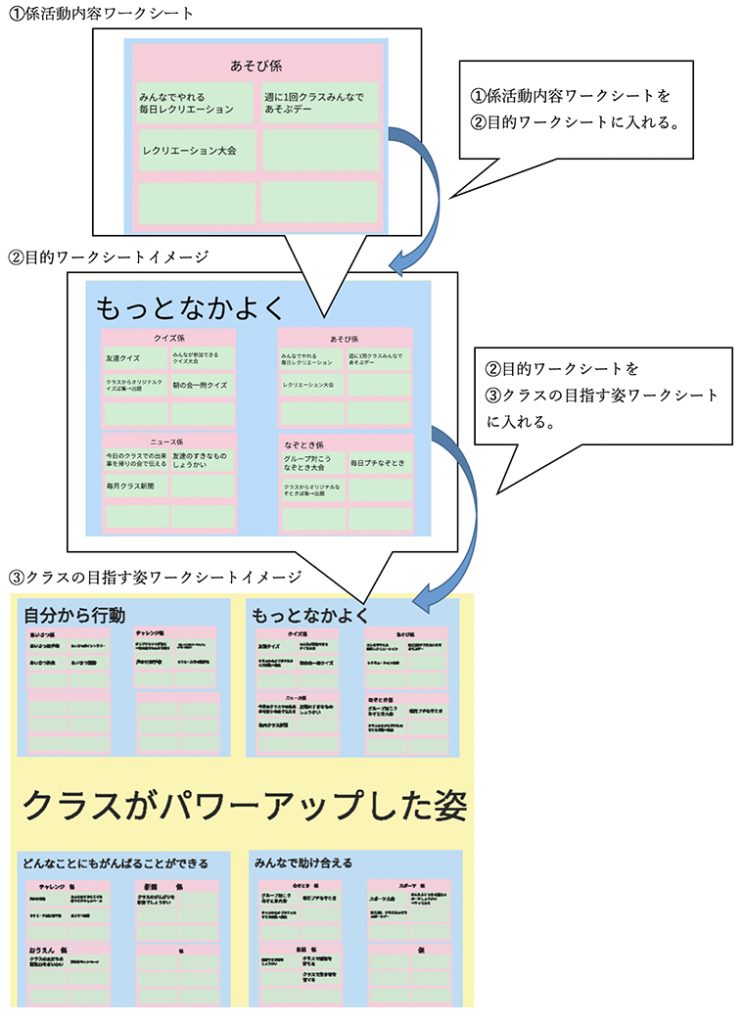

本指導アイデアでは、タブレット端末を活用したワークシート(下)を作成しました。目的を常に意識して話し合うために階層化されたワークシートをあらかじめ教師が作成しておくことで、「もっと仲よく」「自分から行動」など、目的ごとに分かれたグループで話し合ったことをまとめられるようにしました。

タブレット端末を活用することで、学習活動ごとにワークシートを分けるのではなく、話合いの視点に応じて、ワークシートを行き来しながら整理することができます。

共有ノート等でワークシートを共有化すると、クラス全体で各グループの話合いの内容を見合ったり、互いの意見を比べたりすることも可能になります。

階層化されたワークシートのイメージ

(2)話合いの様子を動画撮影

グループで話合いをする前に、クラス全体で話合いの進め方を確認します。事前に教師が話し合う様子を撮影しておいて見せるなどするとよいでしょう。そうすることで、目的を意識して話し合うことや、友達の意見をよく聞き比べながら話し合うことなど、大切なことがイメージしやすくなります。

また、児童が実際にグループで話し合う様子を動画撮影して残すことで、話合いで身に付けたい力を発揮している児童の発言を価値付けて伝えたり、児童自身が実際に使った言葉を基に振り返ったりすることができます。

6. 単元の展開(3時間扱い)

単元名: クラスをパワーアップさせるためには、どのような係があるとよいかグループで話し合おう。

【主な学習活動】

第1時(1時)

➀ クラスの現状を基に、どのような課題を解決したり、よいところを増やしたり、さらに伸ばしたりすればよいかをクラスで話し合い、係をよりよくするための話合いを行うための学習計画を立てる。

第2時(2時)

➁ それぞれの目的ごとに分かれて、どのような係があるとよいかグループで話し合う。

第3時(3時)

➂ 目的ごとのグループで話し合ったことをクラスで報告し合い、クラスで設定した目的についてみんなで話し合う。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!