小3理科「こん虫の育ち方」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・寺川 智紀

監修/文部科学省教科調査官・有本 淳

福岡県公立小学校校長・下田 秀司

福岡県公立小学校教頭・小松 正則

目次

単元の目標

本単元では、身の回りの生物について、探したり育てたりする中で、それらの様子や周辺の環境、成長の過程や体のつくりに着目し、それらを比較しながら、生物と環境との関わり、昆虫や植物の成長のきまりや体のつくりを調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に、差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や生物を愛護する態度、主体的に問題解決しようとする態度を養うことがねらいとなります。

学習指導要領では、次の事項を身に付けることができるよう指導することとしています。

ア 次のことを理解するとともに、観察、実験などに関する技能を身に付けること。

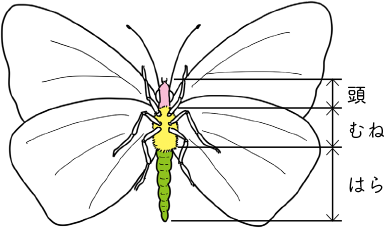

(イ) こん虫の育ち方には一定の順序があること。また、成虫の体は頭、胸及び腹からできていること。

イ 身の回りの生物の様子について追究する中で、差異点や共通点を基に、身の回りの生物と環境との関わり、昆虫や植物の成長のきまりや体のつくりについての問題を見いだし、表現すること。

児童が問題解決の活動を通して、上のア、イを育成することを目指すとともに、学びに向かう力、人間性等もバランスよく育成しましょう。

単元展開

総時数 10時間

第1次 チョウの育ち方

児童が生き物を飼育し、継続して観察を行う中で、その活動の中で生き物の成長の様子や体のつくりに気付くことができるように指導していきます。前単元の観察の仕方や前時までの内容といった学習経験が、大きく関わってきます。また、成長過程の写真を並べて掲示するなど、振り返りやすい環境づくりも大切です。

1 キャベツに産みつけられた卵を観察して気付いたことを基に学習問題を見つける。

2 飼育の準備をし、飼育しながら成長による卵の変化を観察し、記録する。(準備が先かな)

3 幼虫の育つ様子を観察する。

4 さなぎの変化の様子を観察する。

5 成虫の様子を観察し、チョウの成長のきまりについてまとめる。

第2次 こん虫の体のつくり

8 幼虫を飼育しながら、育ち方を調べる。

9 チョウの育ち方と比べ、昆虫の成長のきまりについてまとめる。

10 学習のまとめと振り返りを行う。

授業の詳細

第2次 こん虫の体のつくり

7 いろいろな虫の体のつくりを調べる。

①問題を見いだす【自然事象との出会い】

チョウの体のつくりは分かったけれど、他の虫はどうなっているのかな。

みんなが知っている虫の体のつくりは、チョウと同じかな。

みんな、チョウと同じようになっているのかな。

でも、ダンゴムシはあしがいっぱいあったよ。

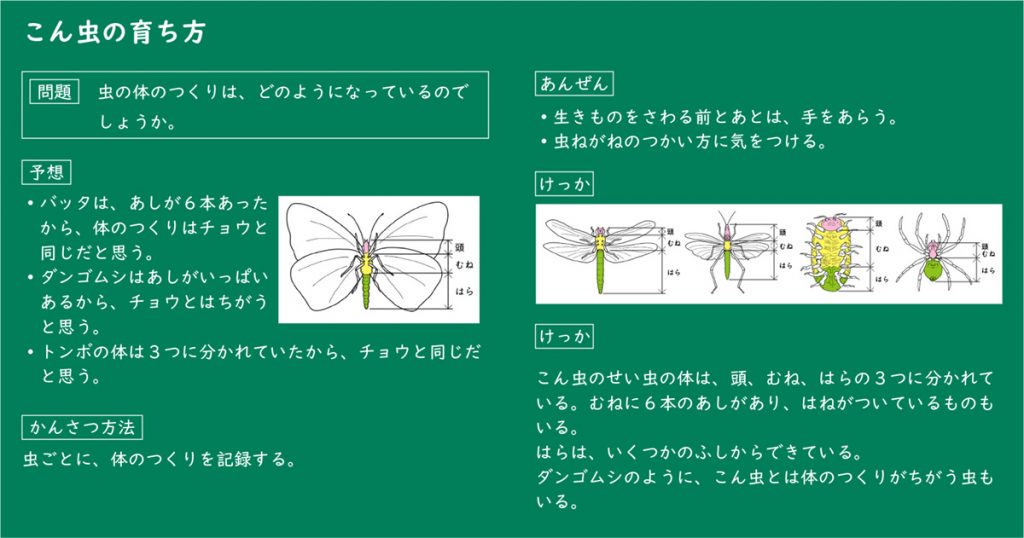

虫の体のつくりは、どのようになっているのでしょうか。

虫の体のつくりは、どのようになっているのでしょうか。

②予想する

これまでの既習の内容や生活経験を基に予想をすることで,根拠があるものとなります。この学習では、これまでトンボやバッタを育ててきた既習の内容や、虫捕りや観察をしてきた生活経験とを生かすとよいでしょう。

これまで学習したチョウのモデル図を掲示しておくと、既習の内容を想起したり、児童が他の昆虫と比較したりしやすいです。

春に、バッタを観察した時は、あしが6本あったから、体のつくりはチョウと同じだと思う。

トンボの体は3つに分かれていたから、チョウと同じだと思うよ。

ダンゴムシはあしがいっぱいあるから、チョウとは違うと思う。