「教育委員会」の役割は?教育委員会と学校の関係~シリーズ「実践教育法規」~

- 連載

- シリーズ「実践教育法規」

『規範意識』という言葉があります。それは単に法律や制度に則って行動する、というだけでなく、法律を支える道徳的原理に基づいて行動する、ということです。国の法のもとで運営されている学校機関に勤めるすべての先生にとって、規範意識は教育活動の下支えとなる大切な素養。もちろん、管理職の職務遂行時にはもちろん、昇進試験で問われる大切な知識でもあります。

本連載は、教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、そんな「教育法規」をわかりやすく解説していきます。第4回は「教育委員会と学校の関係」です。教育委員会の教育行政における立ち位置や、役割についておさらいしていきましょう。

執筆/阿内 春生(横浜市立大学国際教養学部准教授)

監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#4

目次

教育委員会の業務

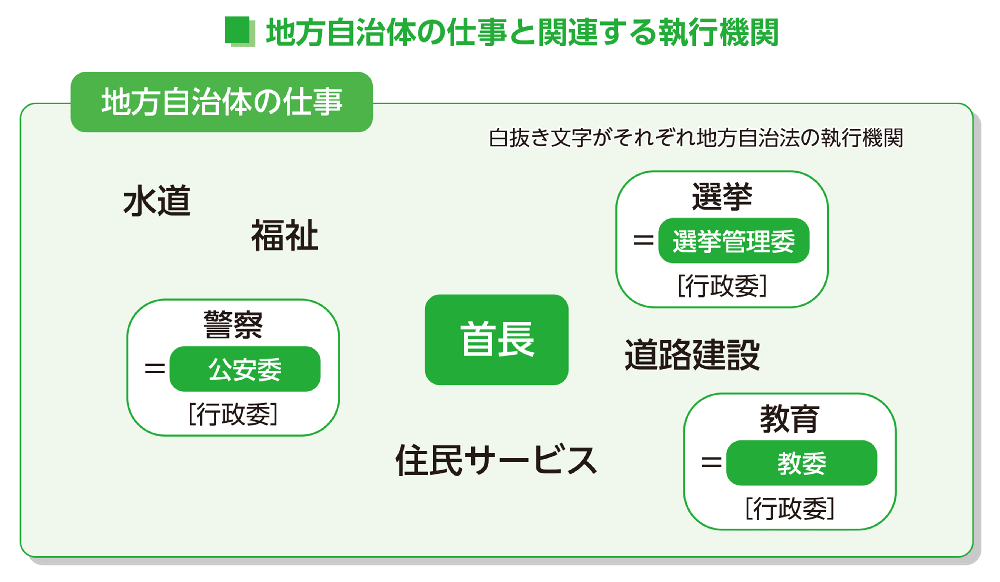

市町村・都道府県には、地方自治法上の行政委員会の一つである教育委員会が設置されます(地方自治法第180条の8)。教育委員会は執行機関であり、市町村・都道府県内において、首長やその他の行政委員会とともに「……地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」(地方自治法第138条の2)ものです。地方自治体において学校に関する事務を管轄するのが教育委員会です。

学校はその設置者である地方自治体の教育委員会の管理に服しますが、ここでは特に施設設備、教員の研修・服務管理、および授業等の指導助言について解説します。

まず、公立学校の施設、土地等の財産は公立学校の設置者である地方自治体の所有であることが原則です(公有財産、地方自治法第238条)。そのため、教育委員会が日常的に管理するのは物品等に限られます。学校の物品などの管理については各地方自治体の規定があり、学校の自律的な意思決定にはおのずと制限があります。例えば、「○○万円以上の物品調達には教育委員会の決裁が必要」といった調達の金額や目的などに関する制限です。こうした制限の中で、日常的な物品の購入や管理を各学校が担います。物品購入・施設設備の修繕など、日常的な学校での予算管理の実務は学校事務職員が担当し、学校の管理職や教育委員会との連携のもとにそれらの管理が行われています。

次に教員の研修や服務管理についてです。教員の人事権を都道府県、政令指定都市の教育委員会が持っていることは【せんせい虎の巻/知っておきたい教育制度 #3】の通りであり、教員の研修などは都道府県教育委員会、政令指定都市教育委員会、中核市教育委員会が実施します(※)。市町村教育委員会や学校も独自の研修や、校内研修などを企画・実施できますが、初任者研修などの法定研修については権限を持っていません。公立学校に勤務する教職員の身分は設置する地方自治体職員となるため、服務管理は学校を設置する地方自治体の教育委員会が行います。近年、学校の働き方改革に関する議論が進められていますが、教員の勤務時間の把握や業務量の削減など、公立小中学校の大部分を設置する市町村教育委員会が果たす役割は大きくなっています。

※中核市教育委員会は教員採用や異動の人事権は持たないが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第59条により、特例として研修を実施する。