生成AI×総合的な学習の時間|小6「学級キャラクターを作ろう」

文部科学省が2023年7月に公表したガイドラインを踏まえ、実際に、生成AIを授業にどのように取り入れていけばよいのかが気になっている先生方は多いことでしょう。主要教科で使う前に、まずは「総合的な学習の時間」での活用を考えてみてはいかがですか。連載第1回目の今回は、教師の端末1台で生成AIを操作し、深い学びへとつなげる授業の例として、東京都練馬区立石神井台小学校(町田浩一校長、512名)で行われた、6年生の授業をご紹介します。最後に、早稲田大学教職大学院の田中博之教授による解説があります。

■ 本企画の記事一覧です

●生成AI×総合的な学習の時間|小6「学級キャラクターを作ろう」(本記事)

目次

生成AIへの期待と三つの要望

東京都練馬区立石神井台小学校はICTの活用を積極的に進めてきた学校です。練馬区内でも1人1台端末の使用率が高く、子供たちは毎日当たり前のように授業の中で1人1台端末を使っているそうです。

今回、授業に生成AIを取り入れようと考えた理由を町田校長に聞きました。

「私のポリシーとして、子供にも教員にも様々なことにチャレンジしてほしいのです。教員にはやりたいことがあったら、どんどん校長室に提案しに来てほしいと伝えています。そういう仕事の仕方をしたほうが、教員は輝きますし、そのような教員の姿を見て子供も笑顔になり、輝くからです。

2023年の春ごろ、ChatGPTが話題になったときに、本校のICTに詳しい教員たちが『授業の中でこのように使えます』と様々な提案をしてくれたのです。私は元々ICTの新しい技術に興味がありますので、『面白そうだ』と感じました。そこで、校内の教員の中で希望者を募り、早稲田大学教職大学院の田中博之教授のもとで研修を受け、授業に取り入れる方法を模索してきました。

ChatGPTがこれから社会にどんどん普及していく中で、学校の先生だけが取り残されるのは良くないことだと思いますし、子供たちにとって楽しい授業をするための1つのツールになるのではないかと期待しています」(町田校長)

授業者である高橋蔵匡教諭にも、なぜChatGPTを授業で活用しようと思ったのかを聞きました。

「2023年4月に本校に異動してきたのですが、ICTに詳しい教員と話をする中でChatGPTに興味をもちました。子供たちにとって今後、生成AI の存在は避けて通れないものになると感じましたし、小学校で触れておくことは大事な経験になると思い、授業に取り入れることにしました」

ただ、町田校長にはChatGPTを授業で活用するにあたって、三つの要望がありました。

①子供たちの安全、つまり、人権や個人情報などを守ることです。

②文部科学省が公表した「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を厳守することです。

③取組を一部の教員だけで終わらせず、学年や学校全体へと広げることです。

これらの三つ要望に配慮しつつ、授業が行われました。

【1】一人一人がアイデアを考える

では、授業の様子を見てみましょう。テーマは「学級キャラクターを作ろう」です。

授業者の高橋教諭は2組の担任なのですが、今回は隣の3組の子供たちに対して授業を行いました。これは上記の要望③を意識してのことでもあります。3組のクラスの子供たちは、ChatGPTの仕組みについてすでに簡単な説明を受け、授業の中で何回か画面を見たことがある、というレベルだそうです。

高橋教諭「今日は学級キャラクターを作ります。まずはキャラクターのイメージを考え、最終的には画像生成をして、キャラクターを完成させたいと思います」

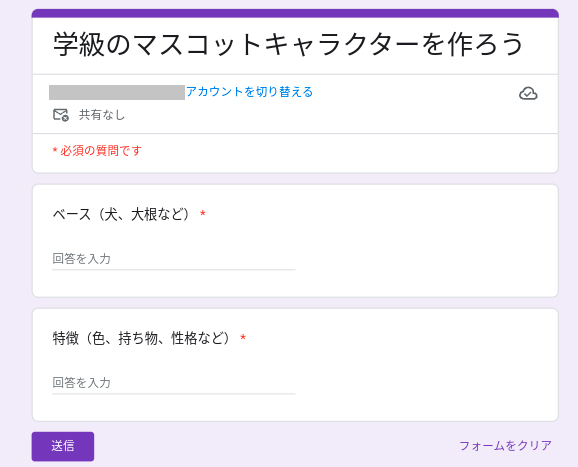

高橋教諭「タブレットを起動してClassroomを開いてください。Googleフォームを送りますので、届いたら開いてください」

高橋教諭「まずはみなさんに二つ考えてもらいたいことがあります。一つ目は、キャラクターのベースになるものです。動物をベースにしたいのなら犬や猫など。動物だけではなくて、野菜や物でもかまわないですよ。二つ目は、キャラクターの特徴です。例えば、どんな色を使うのか、キャラクターに何を持たせるのか、キャラクターはどんな性格なのか、などです。そういう情報もあると、キャラクターの完成度に影響する場合があります。これから3分間、思い思いに考えて、回答してください」

★田中博之教授のポイント!★

生成AIを使って「主体的・対話的で深い学び」を行うときに、してはいけないことが一つあります。それは「丸投げ」をすることです。子供の主体性をはき違えて、「自由に、好きなようにプロンプト(指示文)を考えてよい」としてしまうと、ふざけたり、社会的に不適切なキーワードを考えたりする子供がでてくる可能性があります。高橋先生はキャラクターのベースになるもの、色や持ち物、性格などの観点を与えていました。それにより、子供たちはイメージをより明確にでき、創意工夫ができていました。

子供たちは個人で考え、フォームに書き込んで送信します。

どの子も作業がとても速く、作業開始から約5分で全員が回答を終えました。このクラスの子供たちはスキルが高いことがわかります。

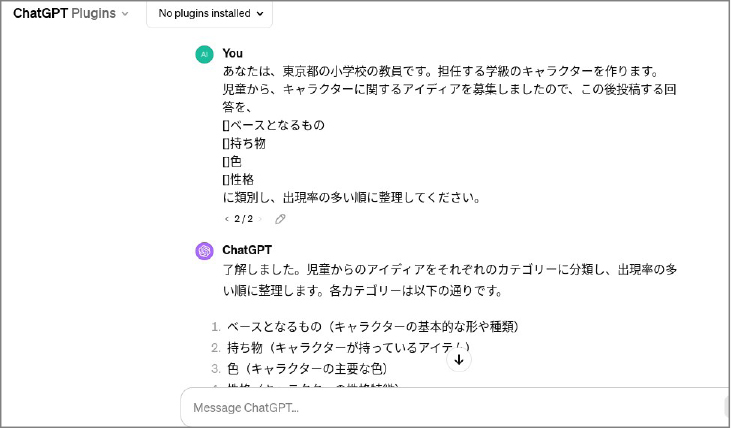

高橋教諭「みなさんに送ってもらったアイデアを、ChatGPTに整理してもらえるようにお願いしました」

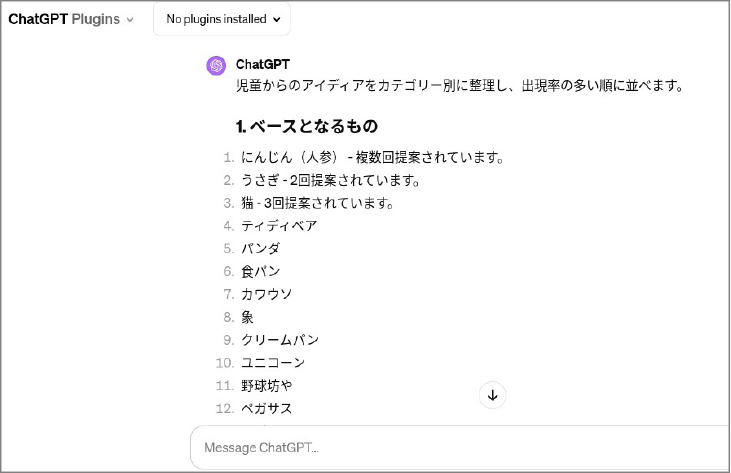

下の画像が、ChatGPTが整理したものです。

「にんじん」と書いた子供が複数いたのには、理由があります。10月に子供たちが移動教室に出かけたのですが、その帰りにお土産として、にんじんキャラクターのマスコットを買った友達がいたそうです。それがとても可愛くて、帰りのバスの中でみんなの人気者になり、このクラスのブームになっているそうです。

子供「にんじんだ」

子供「クリームパンもいる」

子供「にんじんのユニコーンがいい」

子供たちは画面を見ながら、つぶやいています。アイデアは「ベースとなるもの」の他に、色、持ち物、性格など、カテゴリー別に整理されていました。

高橋教諭「今、みなさんからアイデアをたくさんもらいましたが、この後はこれらのアイデアをうまく取り入れながら、3組のよさや特徴を表すようなキャラクターのイメージを、班ごとに協力しながら考えていきます」

★田中博之教授のポイント!★

高橋先生が「自分たちの学級のよさや特徴などを表すようなキャラクターにする」という条件をつけていたことがよかったと思います。そのため、よい学級にしていくために目指すことを子供たちに考えさせることができ、「元気がいい」「明るい」「笑顔」などのキーワードが出てきました。