子どもの「知っているつもり」を問い直す授業 【理科の壺】

「知っているつもり」。理科において、子どもたちが、ある事象について「このことは知っているし、理解している」と思っている状況です。こうした子どもたちが事前に知っている内容が正しくとも、あるいは間違っていようとも、主体的に仮説を立てて検証し、問題解決を通して学習を成立させる姿勢を養うことが大切です。今回は、そのような「知っているつもり」を正す方法を考えたいと思います。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・有泉翔太

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.こんな経験ありませんか?

理科の学習内容は身近な自然事象に関することが多いため、子どもが学習前からある程度の知識をもっていることもあります。

授業では、問題解決を通して理科の学習が成立できるようにする必要がありますが、学習を進める前に「先生、私知っているよ!…………でしょ!」と得意気に話し始める子がいて、困ってしまった経験はありませんか?

問題解決の過程で、予想したり仮説を立てたりする場面では、既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力を育みます。

「自分は知っているから」で満足している子どもに、問題解決の力を育成することはできません。

子どもたちが「知っているつもり」になっていることを自覚し、「確かめてみないと分からない!」と主体的に問題解決に取り組めるよう、教師は支援していきましょう。

2.子どもたちの「知っているつもり」を想定する

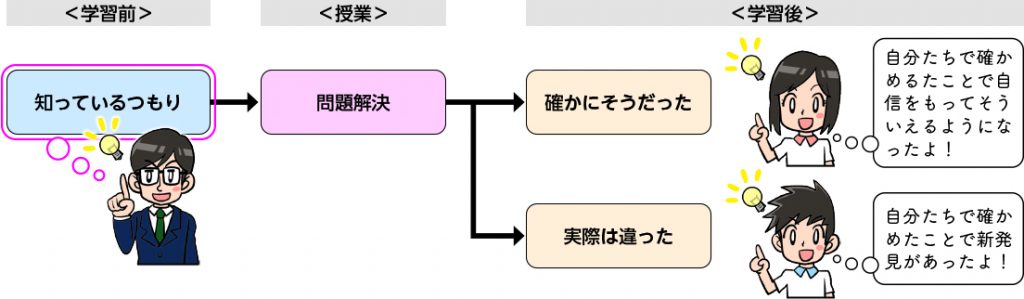

問題を解決していく中で、子どもの意識を

「知っている内容は、確かにその通りだった」

あるいは、

「知っているつもりだったけれど、実際は違った」

のいずれかに変容させる、と想定しましょう。

「知っているから確かめなくていいかな…」では学習は成立しないのです。

「自分たちで確かめたい!」と主体的に問題解決を進めていくことで、「自分たちで確かめたことで、自信をもってそう言えるようになったよ!」「自分たちで確かめたことで新発見があったよ!」と学習に価値を見いだしていけるようにしたいものです。