第59回 2023年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 澤田康介さん(北海道教育大学附属釧路義務教育学校教諭)

社会科×○○によるCreative な学びの実現

~教科横断的な学習を踏まえた社会科の授業実践を通して~

目次

1.はじめに

2017年に改訂された学習指導要領の前文において、「これからの学校には、(中略)豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすること」が示されている。社会科においてもそれは同じであり、学習内容としてまちづくりや環境問題、生態系の重要性について取り上げられているところである。

そうした要請がある一方、「平成30年度 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」では、「将来の国や地域の担い手として積極的に政策決定に参加したい」「社会をよりよくするため、私は社会における問題の解決に関与したい」などの数値が比較7カ国中、日本は数値が最低だったとともに、平成25年度調査よりも否定的な回答の割合が増えた。

こうした結果からも前向きに社会に関わろうとする若者の割合が減っていることがわかる。しかし、子供を市民へと成長させることが社会科の使命であるとするなら、子供のネガティブな側面を正そうとするのではなく、子供の可能性を信じ、子供が市民へと成長する機会を彼らに提供することが社会科授業のつくり方として望ましいのではないかと考える。

こうした背景をもとに、本実践記録では、「社会科×○○」として社会科に他教科の教材を掛け合わせることで、教科横断的な学びを実現できるような授業を提案していく。例えば、「社会科×絵画」は一見すると関連性が薄いように思えるかもしれないが、実際には社会科学と芸術(絵画)は相互に影響し合うことがある。

絵画は過去の歴史的出来事や人物を描く手段として使われてきており、歴史の教育や研究において、絵画は時代背景や当時の風俗・文化を理解するのに役立つ資料となる。このように、さまざまな専門分野の知識を活用することで、主体的に問いを見いだし、より効果的な解決策を見つけることができると考える。

複雑な問題に対して異なる視点からアプローチすることで、より多面的な問題解決が可能となり、予測不可能な社会を生き抜いていく子供たちにとって必要不可欠な学びになると考えた。こうした理由から、「社会科×○○」を通して望ましい未来を切り拓く力を育むことを目指していく。

2.「社会科×地域で活躍する人の営み(総合的な学習の時間)」で社会とのつながりを生み出す!

(1)「地域で活躍する人の営み」を通して、地域の魅力を発見する

本校では、第7学年(中学1年)から第9学年(中学3年)まで地域とつながりをもたせた探究課題を設定している。どの学年においても、教室の中だけで学びを進めていることに留まらず、地域で活躍している人の話を聞いたり、フィールドワークをしたりしながら、自分の目で見たり聞いたりする体験を大切にしている。探究課題について、以下のように設定している。

第7学年(中学1年)

「自分の知っているくしろの魅力とくしろの現状を調査し、くしろを新たな視点で見つめ、探究し、新しいくしろの魅力を発信しよう」

第8学年(中学2年)

「他都市との比較・パワーアクション(釧路をなんとかしたいという思いと自分がやってみたいという気持ちから、事業を起こして、釧路で活躍している人の行動を指す造語)を蓄積し、くしろを見つめ直す」

第9学年(中学3年)

「自分の生き方や興味関心と関わらせながら、釧路の課題を解決していくための提案を釧路市民に発信しよう」

社会科においても、「人の営み」は子供の学びを深めるために大切な視点である。実社会の課題に対してどのように向き合い、苦労しながらも解決しようとする姿は、まさに生きる教科書とも言える。これまで、小学校では「人の顔が見える授業」が多く実践されてきたところではあるが、中学校において受験等の関係から人の営みに着目した実践が行われることは少ない。

しかし、ある人の工夫や努力を検討しながらその人の願いに自分を重ね合わせることは、これからの生き方や社会の在り方をイメージするきっかけになるのではないかと考えた。

▼地域の魅力を発信する様子

(2)授業の手立て

①実社会に生きる人を取り上げることで切実性を生む

「事実とのインパクトのある出会い」を「演出」することを通して、子どもたち一人ひとりの中にある「情意」と「知識」の行き来を促し、「どうすればいいのかな……?」「納得できない!」という声をわき上がらせることで、子供たちの切実性を生むことへとつなげる。そして、その時代に生きた人たち、生きる人たちがどのような行動をとったのか考えたり、思いを馳せたりすることにより、子どもが社会と向き合うきっかけへとつなげていく。

②社会とつながる場面を設定する授業デザイン

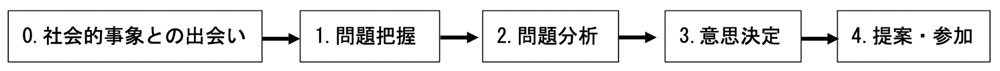

社会参画型の授業を目指し、単元末に「提案・参加」の場面を設けることで、子供が社会に向けて発信できるようにする。

▼「提案・参加」を位置付けた授業の流れ

中学校・高等学校では、教育内容の多さに比して授業時数が少なく、その上受験対策のために「提案・参加」場面の導入は夢のまた夢になっている。しかし、このままでは子供は社会とつながることができず、望ましい未来社会を創り上げる力を育むことはできない。

だからこそ、子供が社会科の授業で社会的事象を学ぶことに留まらず、「自分だったらこんな解決策を考える」「自分だったらこんなことができる」など、子どもが社会に対して提案場面を設けることにより社会構想力を高めていきたい。

(3)授業の実際

本実践は第8学年(中学2年)の地理的分野「日本の諸地域」における北海道地方の実践である。

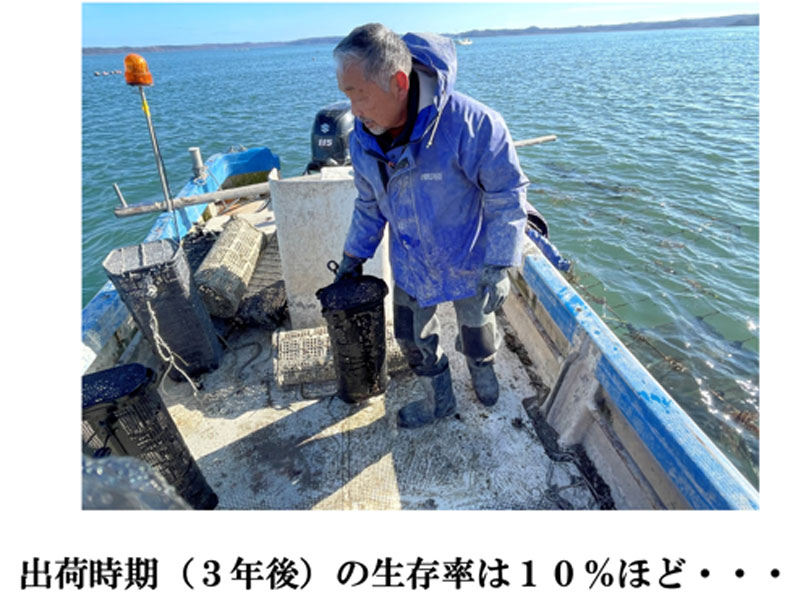

①厚岸町に牡蠣を取り戻したNさんの営みに迫る

この実践では、釧路市の隣町である厚岸の牡蠣漁師であるNさんを教材として取り上げた。Nさんはカキえもんというブランド牡蠣を生み出している。厚岸はアイヌ語で「牡蠣のよくとれる場所」と訳されるほど昔から牡蠣がよくとれる場所だったが、1970年代には天然の牡蠣がとれなくなってしまう。宮城県からの稚貝(マルえもん)だけに頼るようになった現状に危機感を感じ、1997年に厚岸町で稚貝を育てるカキえもんの養殖を始めた。

手間やリスクを抱えながらも、カキえもんの生産にこだわるとともに、地域を盛り上げたり、環境保全にも関わったりするNさんの営みは、厚岸だけではなく北海道の他の地域、そして自分たちが住む釧路ともつながる持続可能な地域の在り方を考えるきっかけとなると考えた。

▼授業で使用したスライド①~③

資料をもとに「なぜ大変な思いをして『カキえもん』を育てているのだろう?」、「自分だったら『マ

ルえもん』を育てるのに…」などの疑問を抱かせる「演出」(教材提示や発問の工夫)をすることによ

り、人の営みに着目して切実性を生み出すような問いを子どもたち自らが見いだし、追究できるようにした。

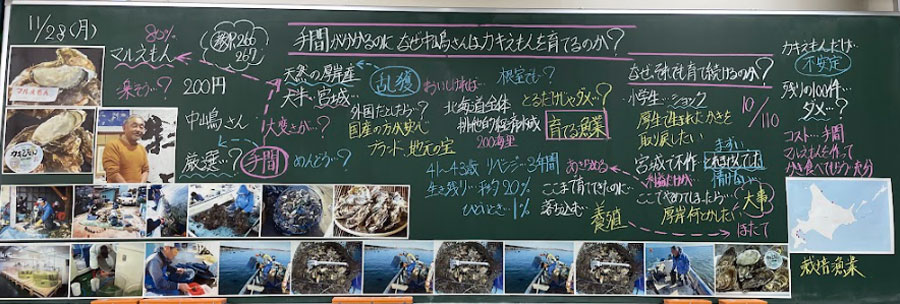

▼Nさんを取り上げた授業の板書

②単元末に提案・参加の場面の設定することで社会とのつながりを見いだす

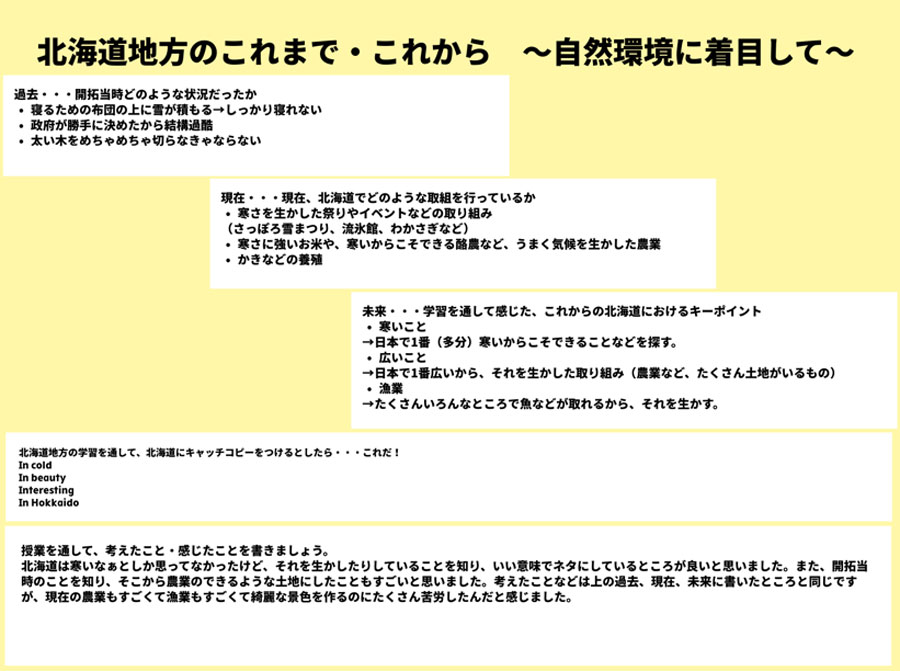

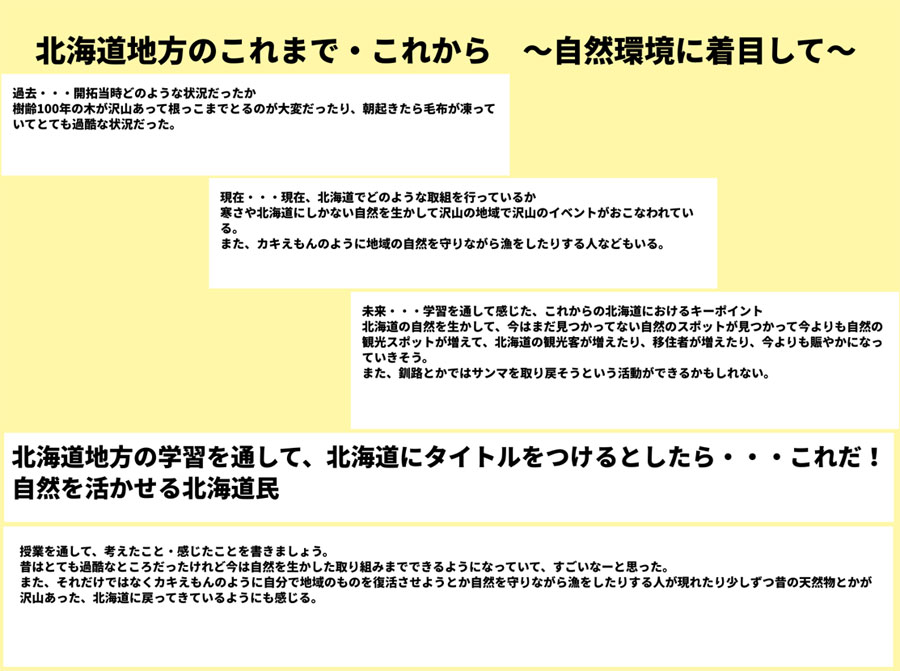

単元末である第6時では、学んできた北海道地方の人々の取り組みをもとに、これからの北海道でも欠かせない自然環境の視点について考えさせた。具体的には、北海道での自然環境を生かして牡蠣の養殖を行うNさんの営みをはじめとした、北海道で活躍する人たちの取り組みを通して、北海道地方にキャッチコピーをつける活動を位置付けた。

厳しい自然環境であった過去(開拓当時)から現在までにどのような変化があったのかに着目した上で、厳しさを逆手に捉えた工夫や努力を通して北海道の変容に気付く姿が見られた(下図参照)。

▼単元末の子どもの振り返り資料

(4)生徒の振り返りから考える本実践の意義

単元末の生徒の振り返りには、以下のような記述があった。

「人の営み」の視点を踏まえた記述

「北海道は私たちが住む街なので、この学習は結構実感が湧いて考えやすかったです。(中略)他にも、カキえもんの話では先生が実際に話を聞いて、その話を紙に書いたものを使って学習したので、1つの牡蠣を作るのにもものすごい知識や適した環境がないと出来ないということがわかって、すごいなと思いました。

さらに、牡蠣を作れたとしても生き残るのが20%、ひどい時は1%とか過酷だったのに、それでも諦めずに植樹や環境に合わせて牡蠣を作っていたのがびっくりした。私なら絶対に諦めていたりしていたところを、北海道の環境に合わせながら工夫して今のカキえもんを作っていると考えると、やっぱり諦めないって大事なんだなと思いました」

「自ら携わること」の視点を踏まえた記述

「北海道は自分が住んでいるから、今の状態が当たり前みたいな感じで思っていたけど、昔は過酷な開拓や食糧不足とか色々な問題を乗り越えてきた人たちがいることを知ることで、今の北海道の凄さというのに気づくことができました。

東京などを見ると大きいビルとか電車とかもたくさん走っていてめちゃくちゃ発展していることに比べて、北海道というか釧路は本当になんもない感じがしていました。しかし、屯田兵が樹齢100年越えの木を切って、布団が凍ったり食べるものなくなったりしながらも頑張ってくれていたので、北海道すごいなと改めて感じました。

今は農業大国の北海道でも、昔は全然お米が育たなかったりしたというのを勉強してびっくりしたけど、品種改良とかをしてここまで美味しいお米が育つようになってきたので、自分がSDGsにどう関わるか考えながら、環境を大事にしていきたいなと思います」

これらの振り返りは、「北海道地方」の学習を通して、開拓に携わった人やNさんの苦労、そして工夫や努力に出会い、今の子供たちなりの視点で向き合ったからこその記述であると考える。

特に、Nさんの営みを通して、「私なら絶対に諦めていたりしていたところを、北海道の寒さを生かしながら工夫して今のカキえもんを作っていると考えると、やっぱり諦めないって大事」という振り返りは、諦めないことの大切さに触れるだけではなく、北海道の寒さを生かすという視点に触れている。

こうした記述ができたことは、Nさんの営みと自分を重ね合わせたこと、そして社会科という教科の視点からNさんの営みに触れたからこその振り返りである。単に社会科的事象を羅列するのではなく、人の営みを掛け合わせることで、望ましい社会を切り拓くきっかけへとつなげられるのではないだろうか。