人づきあいのコツが身につくソーシャルスキル学習とは?【ソーシャルスキル早わかり1】

ソーシャルスキルとは、対人関係をスムーズにするための知識と具体的な技術=「人づきあいのコツ」のこと。近年では、集団生活を基本とする学校でのソーシャルスキル教育の重要性が強調されています。ここでは、ソーシャルスキル学習の基礎知識について解説します。

執筆/荒木秀一

目次

今なぜソーシャルスキル学習なのか

変わりゆく子どもたち

自分勝手な行動をとり、自分がやらなければならない仕事をせず、粘り強さもなく、基本的な生活習慣も身についていない。自己主張はするが協調性に乏しく、自分から進んで好ましい人間関係をつくろうとしない。衝動的でキレやすい反面、何に対しても無関心だったり、ほかの人に共感しにくい…。

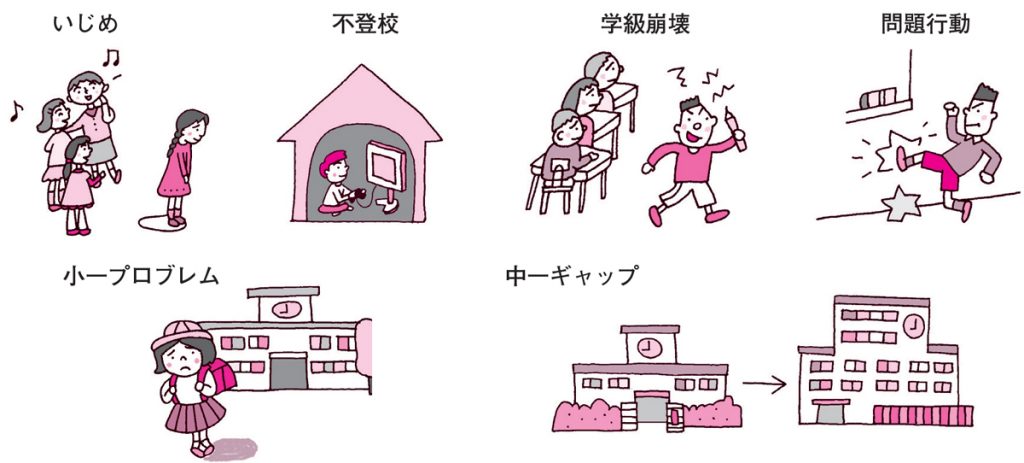

このように私たち教師は、子どもたちが以前とどこか違うという認識をもっているのではないでしょうか? これは多かれ少なかれ、子どもたちの社会性の欠如と関連しているといえるでしょう。そして、子どもたちの社会性の欠如は次のような、学校不適応という現象の要因にもなっています。

学習で身につくソーシャルスキル

いじめ、不登校、学級崩壊、問題行動、小一プロブレム、中一ギャップなどの学校不適応を解消し、生きる力を育むために必要とされるのが、子どもの対人関係能力の育成です。そして、この対人関係能力そのものに焦点をあてて開発されたのがソーシャルスキル学習です。

ソーシャルスキルとは、対人関係をスムーズにするための知識と具体的な技術=「人づきあいのコツ」です。

本来ソーシャルスキルは、家庭や地域社会での集団の遊びの中で、自然と身についたものなのですが、現代では少子化・核家族化・家庭地域の教育力の低下といったさまざまな要因によって身につけることができなくなりました。そこで、「学校という集団生活を基本とする場でソーシャルスキルを身につけさせていくのがより効果的ではないか」という考えから、近年は学級を単位とするソーシャルスキル教育の重要性が強調されているのです。

ソーシャルスキルの3つの重要な視点

①ソーシャルスキルは、学習によって身につけることができる

私たち教師は子どもの問題行動を家庭の問題やその子の性格のせいにすることで、解決したように錯覚しがちではないでしょうか。

しかし、子どもが暴力的な行動をとる要因には、正しいソーシャルスキルを身につけていないことがあります。たとえば、友達に消しゴムを借りるとき、むしり取るような暴力的な行動をするのは、不適切なソーシャルスキルを学習した結果です。このような子どもは、「消しゴムを貸して」とやさしく言うなど適切なソーシャルスキルを学習すれば、円滑な人間関係を新たに築くことができます。

②ソーシャルスキルは、具体的な行動でとらえていくことができる

ソーシャルスキルは、適切なよい表現のしかたを、できるだけ具体的な行動レベルで学習するものです。

たとえば、「上手な聞き方」は、スキルのポイントとして「やっていることをやめる」「体を相手に向ける」「相手の目を見る」「うなずきながら聞く」といった行動レベルで観察できるものをまとめます。

ソーシャルスキルにつまずきをもつ子どもは、言葉やしぐさや表情で表現することを苦手とすることが多いので、具体的な行動レベルで学習していくと理解しやすいはずです。

③ソーシャルスキルは、まわりの子どもの好ましい反応を重視する

ソーシャルスキルを生かす意味でも、あたたかい学級の雰囲気が大切です。「ありがとう」「どういたしまして」「おはよう」と声をかけたら、笑顔で「おはよう」と答える。こういった学級の自然な雰囲気の中で、ソーシャルスキルは身についていきます。心のかよい合う学級経営が、ソーシャルスキル学習の核になることは間違いありません。

ソーシャルスキル学習の要素

つかむ インストラクション

【問題点の把握】

これからどんなスキルを学ぼうとしているのか、スキルを身につけることがどうして大切なのかを、教師の話や子どもたちの話し合いで確認します。子どもたちの「よし、やってみよう!」という意欲を高めるには、紙芝居や劇を見せたり、アンケートの結果をしめすなどが効果的です。

気づく モデリング

【友達のまねをして】

モデル(手本)をとおして、子どもたちにそのスキルを学習させようとすることをモデリングといいます。つまり、よいスキルのモデル(教師や友達)のまねをすることで学ぶのです。

モデリングでは、悪いスキルとよいスキルの2種類のスキルを見せると、子どもたちは具体的に違いがわかり、学習しているスキルのポイントを把握しやすくなります。

やってみる リハーサル

【ロールプレイのくり返し練習】

リハーサルとは、子どもたちがロールプレイをとおして学習したスキルを、具体的な場面にして実際にやらせてみることです。頭ではわかっていても、実際にやってみるとなかなか思ったようにできないものです。

ソーシャルスキル学習で一番大切にしたいのが、このリハーサルです。何度も相手を替えて練習することで、スキルが身についていくことを実感できるようになるでしょう。

ふり変える フィードバック

【オペラント条件づけ】

「○○さんが今やった“上手な聞き方”は、相手の目をしっかりと見て、うなずきながら聞いていたので、とてもよかったと思うよ。」

「見ていて、ぼくも聞いてもらいたくなったよ。」

このように、フィードバックとは、実際に子どもがロールプレイで行ったスキルに対して、どんなところがよかったか、また、どうすればもっとよくなるか、といった評価をすることです。

その際の留意点は、

○肯定的な評価

何か一つでもうまくできた点を認めて「どこがよかったのか」を伝える。

○改善すべき点の言い方

「声が小さい」など悪い点を指摘するだけでなく、「もう少し大きな声で言えばもっとよかった」など意欲が向上するような言い方で伝えるなどです。つまり、フィードバックする言葉かけそのものが、実際にロールプレイを行った子どもの意欲を向上させる手立てになっていると言えます。そして、それがスキルの強化につながるのです。

教師が言葉でほめたり、スキンシップ(頭をなでる、握手する、拍手する、ほほえむ、うなずくなど)をして、さらにスキルを強化します。

生かす 定着化

【日常生活で使う】

学習したソーシャルスキルは、日常生活で使われることで定着します。学習したスキルを遊びやゲームにとり入れたり、意図的に使う場面を設定するなどしましょう。スキルを定着させるうえで、昼休みなどの自由遊びも大切です。そして、教師や友達がほめて、認めてあげることは重要なポイントになります。

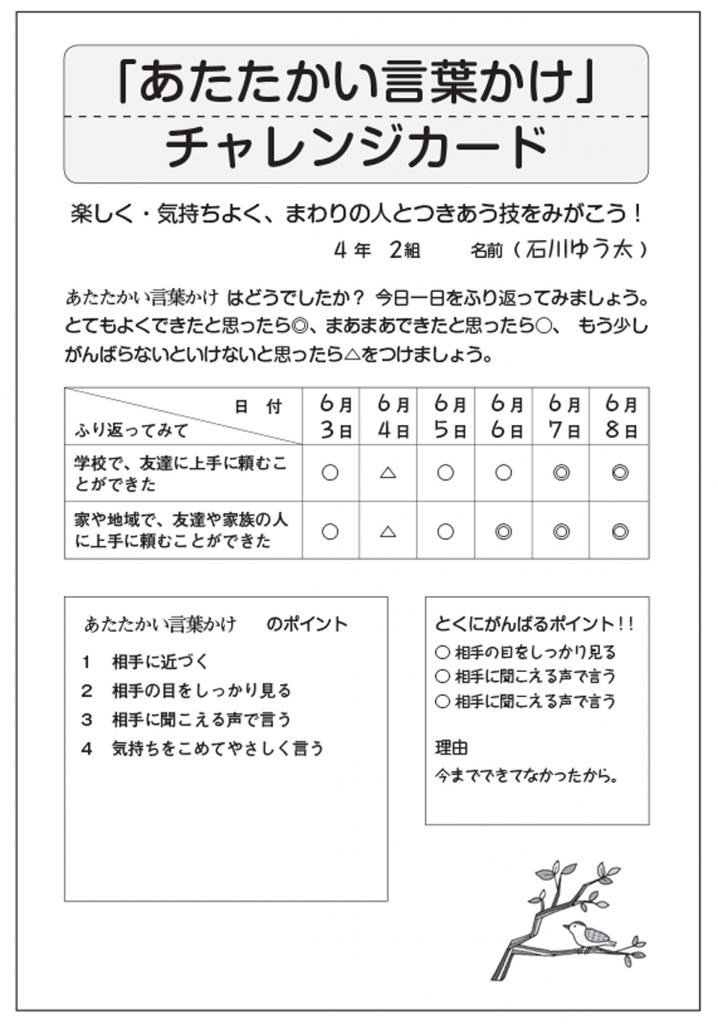

授業後、学校や家で実践するためにチャレンジカードを作成し、子ども自身に自分の取り組むスキルを決めさせて記録させます。課題をしっかり意識させるとともに、学校や家庭でも意欲的に取り組むよう促します。

チャレンジカードにつける◎が決めておいた数になったら、小さいシールを一枚渡し、そのシールが三枚たまったらさらに大きなシールを渡す…などは意欲的になるアイディアです。