生きた、なおかつ具体的な実践について考える勉強会 【先生たちの「探究」勉強会レポート #03】

去る6月11日、新潟市内で第3回「探究」勉強会が開催されました。オンラインも含めたハイブリッド開催で、新潟県内だけでなく全国から80名ほどが参加。毎回、実践中の事例を基にした話題提供、グループ対話と意見発表、田村学教授のファシリテートによる「探究」の3部構成で行われていますが、今回は初めて中学校の先生による話題提供で探究していく会となりました。

目次

「中学時代に学んだことを基に自走し、社会を創っていける人に」

主催者と田村学教授の挨拶の後、早速、第1部の話題提供で、新潟大学附属新潟中学校の水島太一先生、山貝洋輔先生が、同校で計画をしている総合的な学習の時間(以下、総合学習)について説明します。

水島先生は、まず同校では、「自分の関わる社会をよりよくしていくためにどうしたらよいか」をテーマとして3年間の探究を進めており、「社会に求められる人材に合わせるのではなく、自分たちで社会を創り、変えていけるような行動を起こせる生徒の育成を目指している」と説明。その上で「一昨年は、個人探究で地元『ふるまち』について学んだが、子供たちが乗ってこなかった。昨年は子供の側に任せたので、主体的に動いたが、こちらが描いている概念形成に到達しなかったり、社会とのつながりが出てこなかったりした。今年度はそれを改善するため、子供がやりたいこと(Will)と社会に必要なこと(Need)が重なる部分を大事にしたい。その上で、子供が社会に対してどう影響(Impact)を与えるか、活動を通して学ぶようにしようと考え、3つの頭文字をとり(win)、個と社会の両方がWin-Winの関係になることを目指す。最終的には生徒たちが大人になったときに、中学時代に学んだことを基に自走し、社会を創っていける人にしたい」と実践のねらいを説明します。

そこから、山貝先生が1、2年の単元について概説。「1年の1学期は特別活動と連携し、最も身近な社会である学級について考え、主体的に変えていけることを学ぶ。2学期には、チーム探究で、地元新潟市の魅力創造に向けて調査し、市にアイデアを提案後、行政からの指摘も受けてさらに改善を図る。3学期は福島へ行って、地域再生を行っている人と関わり、自分たちの考えをさらに練り上げていく。2年の1学期は、1年2学期に行った魅力創造について探究した中で可能なことを実行に移す。2学期以降は沖縄への旅(行事)を通して、より多様な価値観やより大きな課題に触れ、探究をしていく」と説明します。

ここから水島先生が、「3年生は、より大きなインパクトを生み出すアクションをしていく」と話し、「現在、全体対話の中で地域を盛り上げる祭りのプロジェクトを立ち上げようとしている」と話します。さらに、「学習者主体の学びが展開され、なおかつ目指す概念形成を行うためには、どのような年間計画を立てればよいか(1、2年の単元中心に)、批判も含め、意見をいただきたい」と参加者に投げかけました。

第2部では、対話していくために確認しておきたい内容について質問を求め、水島先生からの簡潔な説明を受けた後、参加者は6つのグループに分かれ、オンライン参加者はチャットルームに分かれて、同校の実践をより良いものにするための改善のポイントや具体策について対話をしていきます。

取材者が参加したチャットルームでは、まず「形成したい概念はどのようなものか見えにくい?」といった大きな方向性についての意見が出ます。その上で「1年の最初に各小学校での学習活動をプレゼンさせることで共通理解を図るとともに、さらに何を探究するかが見えてくるのでは?」「まず地元を歩いてみてもよいかもしれない」「1年生では『What’s新潟』『愛している新潟』のレベルでもよいのではないか」「3年間で新潟について考えるなら、1年は『耕す1年』でもよいのでは?」「地域を良くするにはアクションも大事だから、耕すと同時にアクションもしたほうがよいのでは」などの意見が出ていました。

そこから各グループでの対話内容について、発表をしていきます。各グループからは、「3年間かけて新潟について学ぶ中で、自分たちの町が好きだということからスタートしたらよい。1年生では新潟の町の魅力は何か、環境、伝統芸能、食、観光などに関わっていく活動をしていけばよいのではないか。そのゴールが福島との交流で、そこで自分たちの町の魅力を伝え、福島の話を聞くとより効果的」「1年生は、どのような課題意識をもっているから、福島でどのような交流活動が行われるかを具体的に思い描くことが必要」「単元デザインの際にどのような対象と関わり、どのような概念形成をするのかという構想を緻密に行うことが必要」「1年時に獲得した概念を、2年生、3年生で適用していくのがよいのではないか」「結局、自分が良くなることが社会が良くなることにつながるという思いがもてるようになるとよいのではないか?」などの意見が出されました。

地域を生かす小学校の学びに対し、中学校では行事を生かす

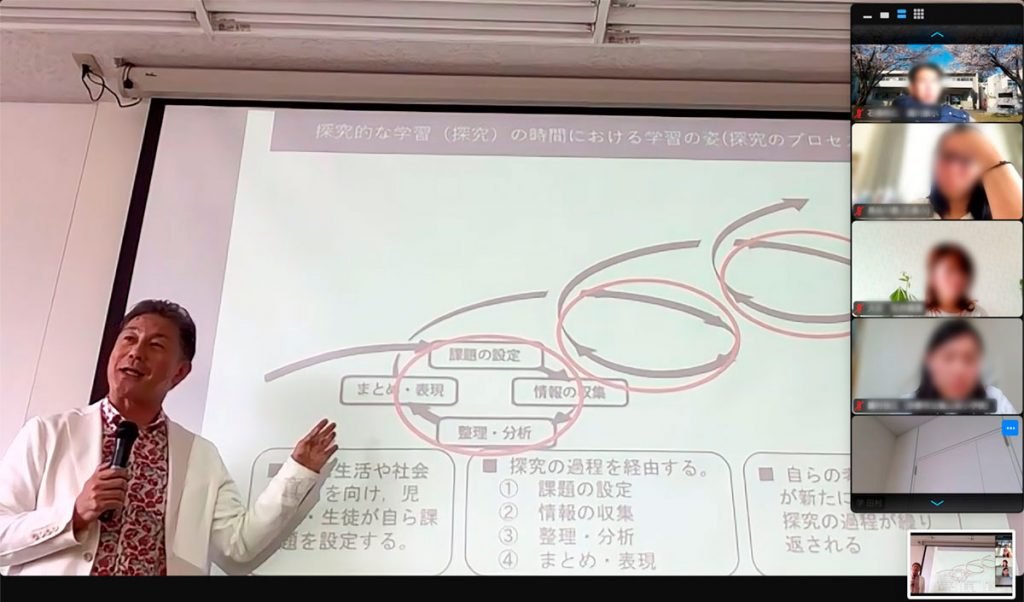

第3部は、田村教授が参加者に意見を求めながら、この日のテーマについて探究をしていきます。冒頭、カリキュラムをデザインするとき、グランドデザイン→総合学習の3年間の構想→単年の単元配列表→探究のユニット(課題の設定~まとめ・表現)と考える順序を説明した後、「学習指導要領の総則第2の1に、総合学習が教育目標とリンクするように明示してあり、結果的には総合学習がカリキュラムの中心に位置付くような構成になっている」と説明します。そのため、附属中学校が示した課題は、学校全体の教育活動に深く連携するので、それを考えることがとても重要と話し、「では各学年の学習活動をつながりのあるものとして考えていくときに、何に配慮することが必要?」と、参加者に問いを投げかける田村教授。

それに対し、参加者から「ゴールイメージ」「3年間の大きな問いに答える概念」「小学校の学習履歴」「学習のサイズ」「子供の実態」などの意見が出ます。それを受け、「私たちが考えるべき主要なものに、子供の実態や学習履歴などがあり、もう一方に資質・能力などがある」と話します。そして、「この資質・能力を考える上で、考えやすいのはプロダクトなる概念と、プロセスなる能力」と説明。「この単元が終わったときに、どういう概念形成をしてほしいかというイメージと、そのプロセスでどういう能力(例:批判的に考えるなど)を働かせるか」というように、両方について考えると話します。その上で、「概念は極めて学習対象と関係が深く、能力は学習活動と関係が深い。例えば、『前者は福島に行くことで、こんな概念形成ができそうだ』と考えるし、後者は『こんな活動を通して、こんな批判的な思考を働かせるだろう』と考える」と話す、田村教授。

「では、中学校の総合学習は小学校と何が決定的に違うか」との問いが投げられると、参加者が「福島や沖縄への旅行や行事など」と答えます。それを受けて、「修学旅行や学校行事は探究を考えるときのノイズにもなるが、うまく含み込むと可能性が広がる」と話します。そして、「2年の福島と3年の沖縄を動かせないなら、生かすための方法を考えたほうが生産的」と田村教授。まず福島行きをどうすれば効果的になるかについて参加者に問うと、「観光に焦点を当てて互いの良さをアピールしたら、互いの違いが出て良い」「福島の震災と震災復興に取り組む若者たちについて学ぶことはできそう」「新潟は駅前開発をしているが、良い面だけでなく葛藤もある。それを学んだ後に福島の復興における明暗を学ぶならば、互いの学びを生かせる」との意見が出ます。「そうすると、1年生の2学期で何をやるかは、3学期で行うことに自然につながるほうがよいと考えていくことになるし、2年の学習にどうつながるかを考えることも必要になる。そうした複雑さがあるときには、個人探究にしてくると組み合わせのパズルが複雑になるので、ここはサイズを小さくしたほうがよいと考えていくことが必要」と説明します。

さらに、田村教授は「1年の単元も考えて2年の単元も考えているか、2年の単元だけを考えているかで構想の質が変わってくる」と話し、年度内でも「前後の学習活動を考えることで、福島行きが入った価値が出てくる」と話します。さらに、そこから沖縄行きを価値のある学びにつなげるための具体的な単元構想についてアイデアを求めた上で、対象のマイナス面だけでなく、未来志向で捉えることの大切さを話します。

ここまでの考え方を簡単に整理した上で例えば、「私の学校は毎年、佐渡に行っているんだ」「金山に行くんだ」ではなく、「今の佐渡で、(子供たちにとって必要感のある)何が学べるだろうか」と考えることで、同じフィールドに行くのでも学びが全然変わってくると話します。そして「地域を生かしてきた小学校の学びに対して、中学校では行事を生かすことが大事」と話し、そのときに行事を位置付けながらより良い探究ができるようにしようと考えたほうがよいと説明。総則第2の3の2エ「総合的な学習の時間における学習活動により…」という記述に触れた上で、それはあくまで、「同等の成果が期待される場合」であり、何でも総合学習にカウントできるわけではなく、さらにその行事を活用した探究をより効果のあるものにするためには、行事の前後にどのような学びをしていくかを考えることが大事になる、と話す田村教授。