ギフテッドは、なぜ宿題をしてこない? -教職員で共有しておきたい基礎知識(広島LD学会報告・後編)

今年度から、文部科学省が「ギフテッド」の支援事業を始めました。そう聞くものの、ギフテッドの実像、捉えづらいですよね……。2023年10月広島で行われたLD学会では、ギフテッドのリアルに迫る発表がありました。

「広島LD学会報告・前編」に引き続き、本記事では、北海道教育大学旭川校教授の片桐正敏先生による「ギフテッドの理解」、北海道大学名誉教授の室橋春光先生による「当事者としてのギフテッド」、それぞれの発表から一部を抜粋してご紹介します。

目次

ギフテッドのリアル その1 「書き」や「処理」に苦手がある子もいる

「あんなに弁が立って頭も良いのに、なぜ、宿題をしないの?」といった子が、教室にいませんか?

そんな子どもたちを理解するヒントを、片桐先生の発表から探ります。

1 アメリカのギフテッド協会の定義

ギフテッドについては、日本の文部科学省では定義しない方針です。ゆえに、他国の定義を参照しつつ話を進めます。

アメリカのギフテッド協会では、下記のように、ギフテッドを定義しています。(片桐先生・以下同)

- ギフテッドの子どもは、1つまたは複数の領域において、より高いレベルで能力を発揮することができる。

- あらゆる人種、民族、文化的集団、またあらゆる経済層から生まれる。

- 潜在能力を発揮するには、適切な学習機会への十分なアクセスが必要である。

- 専門的な介入や配慮を必要とする学習障害や処理障害を持つことがある。

- 才能のある分野だけでなく、社会的、情緒的に成長するための支援と指導が必要である。

- 変化するニーズに応じた多様なサービスを必要とする。

「3」以降の項目は、配慮や支援についての記述であることに、筆者は着目しています。

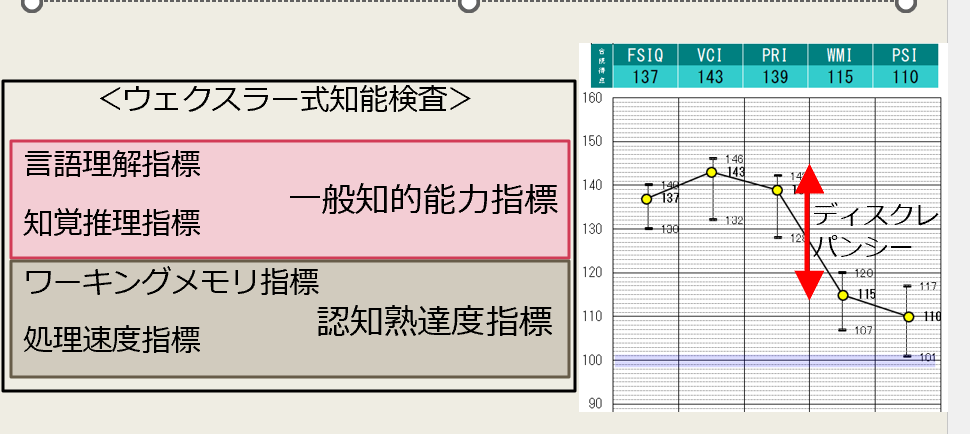

2 ギフテッドのWISC(ウェクスラー式知能検査)結果によくある特徴

アメリカのギフテッド協会の定義の「4」、「専門的な介入や配慮を必要とする学習障害や処理障害を持つことがある」は、ギフテッドを対象としたWISC(ウェクスラー式知能検査)の結果によくある特徴と関係がありそうです。

片桐先生の発表から引用します。

ギフテッドの子どものWISC(★)をとると、「言語理解指標」と「処理速度指標」の間に、大きな開きが出てくることがよくあります。この指標間のズレを、「ディスクレパンシー」と、言います。

★WISC(ウィスク): 子どもの認知傾向を知ることができる国際的な知能検査。

★ ここからは、通常学級担任の先生方には馴染みの薄い単語が出てくるかもしれませんが、支援学級の先生が増えている今、もう少しだけ深掘りさせてください。

一般知的能力指標とは、「言語理解指標」と「知覚推理指標」を足したものです。それぞれを説明しましょう。

- 「言語理解指標」とは、言葉で理解・表現し、推論する能力です。言語的な知識も含まれ、ギフテッドは高いスコアを示す傾向があります。

- 「知覚推理指標」とは、視覚で捉えた事物を構成し直したり、関係性を推論したりする能力を示します。論理的思考、問題解決能力に関係があります。

認知熟達度指標とは、「ワーキングメモリ指標」と「処理速度指標」を足したものです。それぞれを説明しましょう。

- 「ワーキングメモリ指標」とは、聴覚から入力された言語情報を一時的に頭に留めて記憶し、情報を頭の中で入れ替えるなどの操作をする能力です。

- 「処理速度指標」とは、制限時間内になるべく早く正確に作業を遂行できる能力、主に手先を使って作業をする能力です。ギフテッドは、この指標が他の指標に比べて低い傾向があります。

「言語理解指標」が高く「処理速度指標」が低いと、何が起こる?

上記は、学校生活の中だと、どんな表れ方をするのでしょうか?

- たとえば、話し合いの場面では、非常に高い「言語理解」の能力を発揮し、イニシアティブをとることもできるし、余裕もあります。一方で、ドリル学習といった反復学習のような宿題は、処理速度が低いお子さんは比較的しんどいと感じます。

- 「言語理解」が高いと弁が立つため、子どもは不満や言い訳を理詰めで話してきたりすることもあります。

- 「処理速度」が低いと単純な作業に意味を見出せず、動機付けが難しいことがあります。「何度も書いて覚える」といった従来の勉強方法では、効果が出ないどころか、学習に対して嫌悪感を持ってしまう子もいます。

宿題を巡って、子どもとの関係性の悪化を経験された先生もいらっしゃるのではないでしょうか? 宿題は、反復の回数を減らすなど、その子の理解度に合わせて、先生方に「ひと工夫」をお願いしたいところです。ちょっとした柔軟性は、先生ご自身も楽にしてくれると思います。

ギフテッドのリアル その2 子どもが置かれている現状

学校での支援は特別支援教育の枠組み

2E(★)の子どもは、情緒級で支援を受けていることもありますが、同じ学級にいる子どもと支援ニーズが異なるため、かみ合いません。日本の教育システムは、現状以下のようになっています。先生方に改めて知っておいていただければと思います。

★2E(ツーイー):英語のTwice-Exceptional(二重に特別な支援を要する)からきている言葉で、「ギフテッドの特性」と「発達障害の特性」の両方があること。

- 支援級で、早修を行っているケースはある。「学習指導要領で定められた学習内容を修めている」上で、当該年度の授業内容を超えて学習することは可とされている。

- 高校から大学へ飛び級した場合、大学を卒業しないと、最終学歴は「中学卒業」になる。(「高卒認定」と「高卒資格」は別の話です)

- 飛び級や早修を行うには、「特別の教育課程」が必要。

「ギフテッドの特性」が知られていないことの弊害

2023年の今は、「ギフテッドという概念」の周知が始まったばかりです。ギフテッドの特性が知られていない弊害として、こんなことが起きています。

- 大人顔負けの行動がとれていても、尖った個性は「発達障害」で片付けられてしまう。⇒ 必要な教育ニーズに辿り着いていない子がいる。

- 学校では、優等生。表面上は問題がないように見えるが、体調不良・登校しぶり・不登校・家で暴れるなど、陰では困っている。⇒ 本人や親が孤立。

- 家では大人しく、学校で暴れる。 ⇒ 学校の様子を伝えても、親の理解が得られない。学校側が、発達障害として対応して失敗する。

- 低学年での不登校が多い ⇒ 学校側が子どもの教育的ニーズを見誤っている。共働きの場合、母親のキャリアが断絶してしまうこともある。

これらの課題を解決していく上では、学校の教職員による情報共有が鍵となります。(片桐先生)

親の期待度の高さ

同様に、保護者がその特性を知らないことによる以下のような課題もあります。

- 「才能があるのなら、伸ばしてあげたい」と思う親。一方で、子どもは「才能を伸ばしてほしい」とは、さほど思っていない。 ⇒ 子どもと親の間の教育的ニーズのずれ

- 「発達障害ではなくギフテッド」だと思いたい ⇒ 発達障害に対する対応が遅れてしまう

発達障害を見落とさないために、「ギフテッドの特性」と「発達障害の特性」は、分けて考えることが重要です。先生や親は、子どもが望む学びを邪魔せず、応援する「コーチング」が役割だと心しておきましょう。(片桐先生)