教員研修プラットフォーム「授業てらす」が提供する教師のための学びの仕組みとは?

こんにちは。教員研修プラットフォーム「授業てらす」を運営している株式会社NIJINの星野達郎です。前回に続き、私たちがやっていること、目指していることを具体的に紹介したいと思います。

前回記事:

教員研修プラットフォーム「授業てらす」が生まれたワケ~創業者・星野達郎が目指す学校教育のHAPPYな未来とは~

星野達郎(ほしの・たつろう)元教師、教育起業家、株式会社NIJIN 代表取締役●1990年生まれ。横浜市出身。ツアー添乗員、青年海外協力隊等を経て小学校の先生として6年間勤務。子どもの不登校や先生の精神疾患など、現場で感じた教育課題から「全国の教室をHAPPYに」するために起業。授業てらす、学校CHLOOS、先生コーチ等の教育事業を展開。

目次

1.全国の子どもと教師をめぐる課題感

授業てらすは、全国の教室をHAPPY(ハッピー)にすることを目的とした教員研修プラットフォームです。

前回お伝えしたように、私は教員時代、学校の中で暗い顔で過ごす子どもが多いことに心が痛みました。本当は明るいのに教室で怯えたように静かに過ごす子ども、本当は家族仲間想いの優しい子どもが問題児として扱われること。学校教育でその子がありたい姿・なりたい姿が約束されていないことに、強い課題意識を持ちました。

子どものありたい姿・なりたい姿を約束することが教育の本質であり、私はそれを「ハッピー」と呼んでいます。

一方で、子どもをハッピーにできるはずの教師は、本来の能力を十分に発揮することができていません。孤独化、多忙、研修の在り方など、現場にはさまざまな問題がありますが、共通しているのは圧倒的な「対話不足」です。対話がないから孤独を感じ、対話がないから多忙化し、対話がないから意味のない業務や研修が無くならないのです。

ものすごい速度で変化する時代に対応するためには、従来のようにお上が決めたことを忠実に守るという仕事の仕方では無理があります。現場が考え、現場が繋がり、現場発で教育を創っていくくらいの勢いが求められるのです。

2.教師のための新しい学びの仕組み

ハッピーな教室とそうではない教室には大きな違いがあります。それは「対話」です。ハッピーな教室では子ども同士が対話をします。一方で、残念ながら、1時間目から6時間目まで対話をすることなく過ごす教室も少なくありません。

対話とは、自己表現であり、自他が変容することでもあります。年平均1000コマある授業を対話的で子ども主体にしていくことが教室をハッピーにし、子どもをハッピーにします。子どもが楽しそうに学ぶ姿をみた教師や保護者もハッピーになります。

人を責めず、仕組みを変える。現状を誰のせいにもせず、対話的で子ども主体の授業へと転換するためにどんな仕組みがあればいいのか。教師がより活き活きと学びあうためにはどんな仕組みがあればいいのか。考えに考えた結果、生まれたのが「授業てらす」という仕組みです。

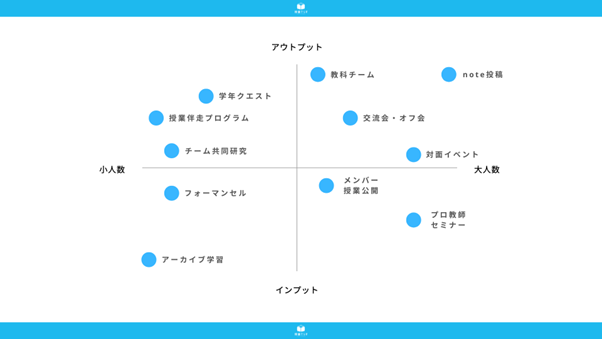

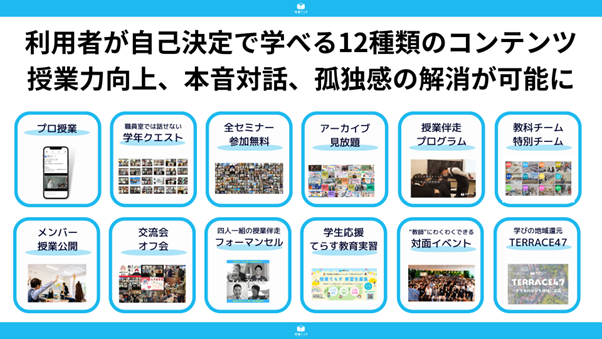

授業てらすには、以下に示すようにさまざまなコンテンツ(メニュー)があります。

①プロ授業

月に一本、プロ講師による授業動画を配信します。プロ講師とは、対話的で子ども主体の授業が上手な先生のことです。校内ではなかなか見ることのできない一流教師の指導技術、教材観、子どもへの向き合い方を動画を通して学ぶことで授業観が変わります。

②オンラインセミナー&アーカイブ

授業てらすのメンバーは、月に数回開催されるセミナー・研修会に無料で参加できます。当日参加ができなくても、サロン内にアーカイブ保存されるので、いつでも視聴することが可能です。

③学年クエスト

専用のコミュニティサイトを通じて同学年の先生方と情報交換をしたり、職員室では話しづらいことを話したりすることで、先生の孤独感を解消し、明日からまたがんばろうというハッピーな気持ちになれるような学年会を開催しています。

④授業伴走プログラム

授業に自信が持てない先生のために、プロ講師と指導案検討、授業公開&指導助言までをワンセットで伴走する特別プログラムです。これまで2年目、3年目、4年目の先生が受講し、授業が劇的に改善したと喜びの声をもらっています。

⑤教科チーム特別チーム

授業てらすには20を超える教科チームがあり、セミナーや勉強会を企画しながら、お互い高め合う関係を築いています。「為すことによって学ぶ」を体現する、教師の主体的な学びがここにあります。

⑥メンバー授業公開

経験や年齢を問わず、希望すれば自分の授業映像をメンバー向けに公開することができます。校内研やマニュアルに縛られず、全国の学ぶ教師と本音で語り合うことで、授業力が飛躍的に高まります。

⑦フォーマンセル

四人一組で3か月間の授業改善に取り組む、授業てらすの特別プログラムです。これまで100名以上の教員が参加しました。互いに照らし合う仲間と出会うことで、参加意欲を高く維持できます。

なぜこんなに多くのコンテンツがあるのかというと、「学びのグラデーション」をつくるためです。その時に必要な学びや自分に合う学び方は教師一人ひとり異なります。子育て中のママ先生から、地方で孤独を感じている若手教員にいたるまで、多様化したライフスタイルの中でも全ての教師が自分らしく学べるように、コンテンツにも幅と深さを持たせています。