生活科・総合的な学習の時間の切実な悩みを解決していく勉強会 【先生たちの「探究」勉強会レポート #01】

来年度、日本生活科・総合的学習教育学会の全国大会が開かれる新潟県では、研究公開に向けた「探究勉強会」が今春から月1回で開催されています。毎回、國學院大學の田村学教授参加の上で行われているこの勉強会では、来年度の全国大会に向け、子供たちが自ら探究していく学びをどのように創り上げていったらよいか、先生たち自身が「探究」しています。その会での学びの過程は、全国の先生方にとっても生活科・総合的な学習の時間(以下、生活・総合)や探究の学びを創り上げていく上で大きな学びになるはずです。そこで、この連載では、月1回の「探究勉強会」における先生方の探究の過程を紹介することで、読者の先生方にも「子供たち自身が探究する学び」をどのように創り上げていけばよいか、探究していただこうと考えています。

目次

「これからは子供の問いの質やセンスを磨くことが、探究の質を上げる」

初回となる4月24日の「探究勉強会」は、大きく3部構成で実施されました(2回目以降も同様)。まず第1部では、地元新潟県の先生が自身(あるいは学校)の実践に触れながら、生活・総合で子供たちの探究的な学びを創り上げていく過程で、疑問に思うことや課題として抱えていることを提供します。第2部では、その話題に沿って、参加者が5~6名のグループで対話をし、その疑問や課題の解決に向けた多様なアイデアを出し合って、グループごとに発表。さらに第3部では、田村教授がその回の話題に沿った内容について、参加した先生方に問いを投げながら、そこから出てきた意見を整理しつつ、学びを整理・共有していくスタイルとなっています。

初回の勉強会テーマは、「どうすればいいの? 生活・総合の新年度スタート ~例年通りの単元、どうすれば子供は主体性をもって学べるの?~」。このテーマに沿って、第1部は、新潟市立新潟小学校の三星雄大教諭が情報提供を行いました。三星教諭は、前年度の総合的な学習の時間(以下、総合学習)の実践事例を簡単に紹介し、学校の立地上、「古町」という地元の商店街と、その商店街活性化のための「古町スイーツプロジェクト」というイベントは、学習材としてどうしても外せないことを説明します。しかし、あらかじめテーマ(あるいは学習材)が定められていることは、子供たちが「主体的な学び」を進めていくこととは背反するようにも思えるが、どうすれば学習者主体の探究の学びを創り出せるのだろうかという、どの学校でも起こり得る問いを投げかけます。

その問いに沿って、第2部では各グループで対話をしていきますが、模造紙を間に挟みながら、参加者の先生方は、どうすれば子供たちがより主体的に学びに向かえるのか、真剣に話し合っていきます。その上で、6つのグループから多様な意見が出されていきました。

第3部では、初回であるため田村教授が、まず勉強会開催の意図について説明。「既存の研修会・勉強会の多くは、研究発表や実践発表が行われ、成果と課題が明確に示されているものに対して、意見をする場合が多いのではないでしょうか。それに対し、この会では生活・総合の切実な悩みを出していただき、その悩みを共有した上で課題解決に向けた意見を多様に出し合い、参加者同士が活発に対話する中で、そこから得られたものを各自がお土産として持ち帰ったり、対話を通して得られた知見を大事にしたりしたい」と話しました。

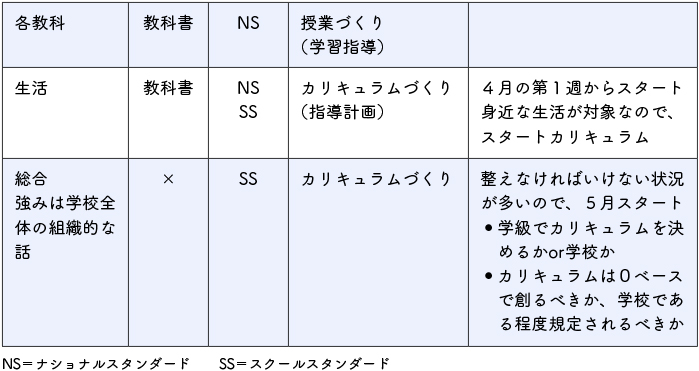

その上で、第2部までの学びを受けつつ、「まず生活・総合について考える上で、各教科と対比して考えていきましょう」と簡単な二次元表を書きながら、「各教科と生活・総合は違いますよね? 何が違いますか?」と問いを投げました。すると、教科書の有無という意見が出ます。「でも生活科は教科書がありますよね?」と再び問いかけつつ、カリキュラムについて話を進めていきました。参加者の意見を受けながら、各教科はカリキュラムがナショナル・スタンダード(=学習指導要領)で明示され、教科書もあるため、4月第1週からでもそれに沿って実施すれば、一定の質を担保した実施が可能であると整理。「それに対し、生活・総合はどうでしょう?」と、参加者の意見を受けつつ、各学校で学校独自のカリキュラムをつくる必要があり、特に「目標や内容を各学校において定める」総合学習の実施は難易度が高い。例えば、異動したばかりの先生は地域を知る必要もあり、4月当初からの実施はむずかしい側面があることを確認しました。学校の特性を踏まえて綿密に計画を立て、ていねいに考えるべきところもあると説明し、表に整理していきました(資料参照)。

【資料】各教科と生活科、総合学習のカリキュラム比較

そこから、この日の会の話題に沿って、子供の主体性を担保できる単元づくりについて話を進めていきます。フルモデルチェンジのイメージで単元構成をする場合、何を考慮すればよいかを参加者に投げかけると、参加の先生方から「地域の実態」「子供の思い」「教職員数、経験年数」「全体計画、単元計画」などの視点が出てきました。これを踏まえ、テーマや学習材は変わらなくても、マイナーチェンジすることでも主体性を担保できるのではないかと考え、意見を整理していきます。

さらに、田村教授は探究のプロセスの図を示し、「3つあるスパイラルの輪それぞれを、先生方は何だと捉えていますか?」と投げかけました。ここでも参加者からの意見を受け、3つのスパイラルの輪が、例えば、「発見・把握」「調査・追究」「発信・表現」というプロセスと考えることもできると整理します。整理したアイデアは一つのバリエーションとした上で、田村教授はこのスパイラルの輪をどのように捉えるか、多様なバリエーションをもつことが、子供の実態に合わせて主体的な探究を創造していく上で重要だと話しました。

最後は、ChatGPTの出現に触れつつ、「これからは、(最初のスパイラル部分に当たると意見の出た)問いをもつ『発見・把握』の部分が重要になっていくのではないか」と話し、問い自体は人間が行うことになる。この問いの質やセンスを磨くことが、探究の質を上げることにつながっていく」と説明しました。田村教授は、「今後、さらにAIが発展していく中で、人にとっての根源となる力がより明確に見えてくることになるでしょう」と話し、初回の勉強会を終えました。

田村教授は終了後、勉強会をふり返って次のように話しました。

「今回は初回であったため、会の方向性などを探り探り進めていきました。その中でも学習指導要領の基準性を判断材料にして、生活・総合の固有性を明らかにし、各学校において定める部分の多い生活・総合の特質が、単元を自らの力で構想することに結び付くことを共有し、結果的には今の学習指導要領が重視する単元構想や単元構成の話に向かっていったように思います」