思考ツールで学級の問題を設定する理科授業デザイン 【理科の壺】

問題を見いだす場面では、子ども一人一人が問題を見いだすために考える場面と、一人一人が考えた問題を発表しあって、学級の問題を設定する場面があります。これまでは、子ども一人一人が問題を見いだしたかどうかというのは評価の観点に入っていなかったため、導入場面では最初から学級としての問題を設定することが一般的でした。現在では、個人で問題を見いだし表現することが求められたため、たくさんある個人の問題から1つの学級の問題を設定することも一苦労する先生も多いようです。今回は、新米先生と先輩先生のやり取りや先輩先生の授業の様子を通して、個人の問題を見いだした後に、学級の問題を設定する一つのアイデアをご紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・齋藤照哉

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

目次

1.問題の見いだしの授業での悩み

「問題を見いだす力」は主に3年生で育成する資質・能力です。問題を見いだす力を伸ばせるように指導し、それを教師が評価するためには、子どもたち一人一人が問題を見いだす活動を行う必要があります。本稿では、一人一人が見いだした問題から学級の問題を設定するまでの過程を、思考ツールを用いた授業の実践を交えながら紹介します。

新米のA先生は、「問題の見いだす」授業の導入場面で悩んでいて、先輩先生に相談することにしました。二人のやりとりを見てみましょう。

相談があるって言っていたね。どうしたの?

実は、問題の見いだしの授業がなかなか上手くいかなくて。

どんな風に上手くいかないんだい?

事象を提示して、子どもたち一人一人が問題を見いだす時間をとっているんですが、いろんな問題が出てきてそれをどうやって学級問題として一つにまとめたらいいかわからないんです。せっかく子どもたちが問題を考えているのに、先生が「こうやりましょう」と言ってはダメですよね。

それは確かに難しいね。今度「植物の養分と水の通り道」で問題の見いだしの授業をやるから見においでよ。

いいんですか!? よろしくお願いします!

新米のA先生は、先輩の先生の授業の様子を見に行くことにしました。どのような授業が行われるのでしょうか。

2.比較を用いながら事象への気づきを整理し、一人一人が問題を見いだす場面

今回紹介するのは6年「植物の養分と水の通り道」の水の通り道の学習で行った実践です。「問題を見いだす力」は主に3年生で育成する力ではありますが、今回のように教師が児童の実態を考慮し、4年生以降の学習においても単元の中に位置付けることも可能になります。

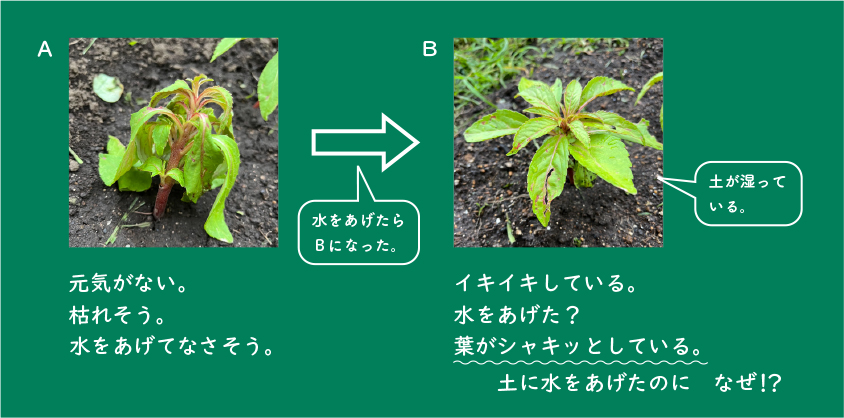

今回の導入場面では、水を与えずしおれてしまったホウセンカ(A)と水を与えて葉が元気になったホウセンカ(B)の2つの写真を提示して、整理していきます。

【植物の養分と水の通り道】「水の通り道」の導入の板書例

ホウセンカAとBを比べて気づいたこと話し合ってみよう。

ホウセンカAは葉に元気がなく枯れそう。水をあげていないんじゃないかな。

ホウセンカBはAと違って生き生きしているね。土が湿っているし水をあげたのかな。

この導入では、Aに水をあげてBの状態になったものを提示し、時間がたった時の比較が行えるようにします。ここでは子どもたちが「原因と結果(〇〇をしたから、〇〇になる)」の見方を働かせることを大切にしています。AとBの状態の差異点を整理することで、葉が元気になった原因(水をあげたこと)に着目できるようにします。

実はホウセンカAの周りの土に水をあげてしばらく時間が経った後がホウセンカBです。

やっぱり! でも土に水をあげたら、なぜ葉がシャキッとするのかなぁ。

疑問を見つけて、ノートに学習問題を書き始めている子がいますね。みんなも自分の問題を書いてみよう。

土に水をあげて時間が立ったら、葉がシャキッとしていることに疑問をもったところで、子どもたちが学習問題を書き始めた。

どんな問題を書いているのかな。

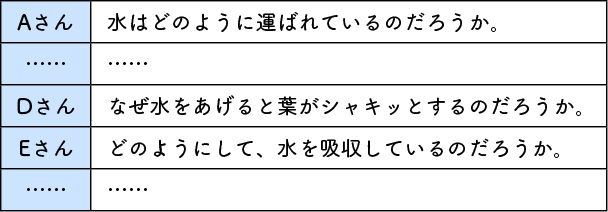

葉が元気になった原因に着目できたところで、一人一人が問題を見いだす時間を設定します。子どもたちは次の表のような問題を見いだしました。

【子どもたちが見出した問題の例】

子どもたちがそれぞれ、問題を書き終えたようだ。私が困っているのはここからなんだよなぁ。