「科学の見方」と「アートの見方」、日常の光景は見方で変わる!

この連載では、『13歳からのアート思考』著者の末永幸歩先生の取組から、みん教読者の先生に知ってほしいアート思考のエッセンスをお届けしています。今回は、品川学藝高等学校の授業から、そのエッセンスを紹介。さて、身のまわりの疑問について答えを出すときにすることと言えば? スマホで検索ですね。でも、その答えだけが正解とされる世界は、楽しいでしょうか? そんなことを考えながら読んでみてください。

目次

身のまわりの疑問について、「なぜ?」と考えよう

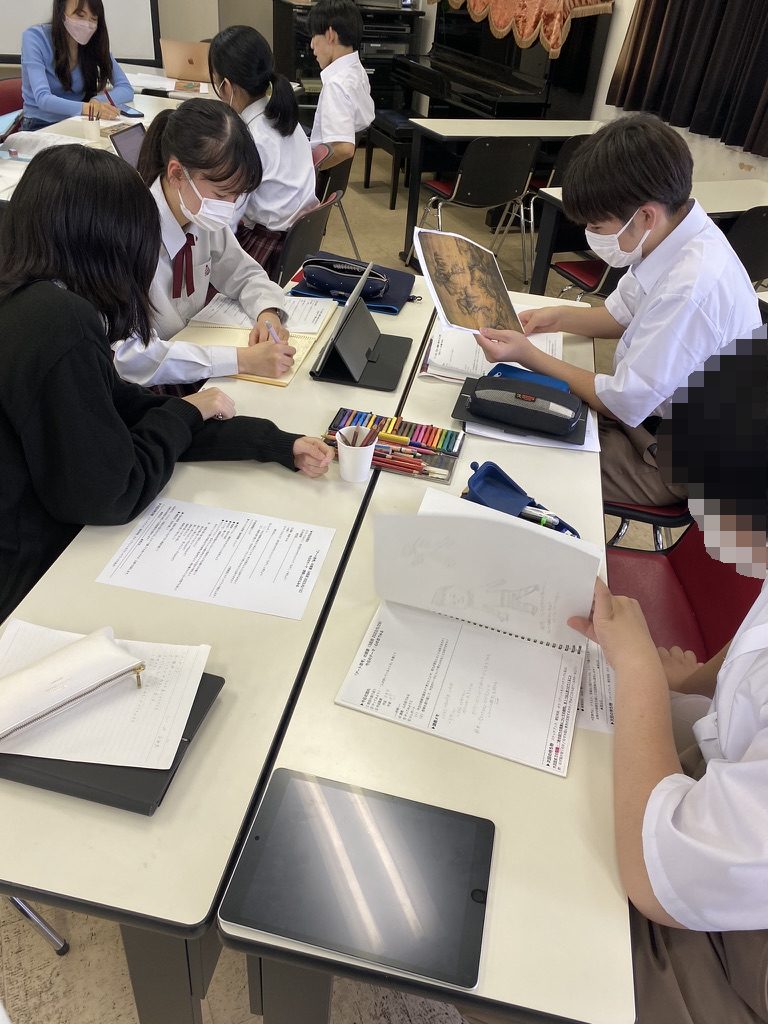

今回紹介するのは、品川学藝高等学校のリベラルアーツコース、高校1年生の授業からのエッセンスです。

このコースの『未来デザイン講座』で末永先生が担当するアート思考の授業では、『自分なりに見る・感じる・考える』をめあてに、毎回の授業において様々な仕方で対象を見る(捉える)体験をします。

全5回のうち第4回目となるこの日のテーマは、『想像しながらみる』。

「身の回りのギモンについて、『なぜ?』と考えよう」という、一見シンプルな課題から、末永先生の授業は始まりました。

「私は、『なんで風が吹くのかな』『なんで水面に景色が反射するのかな』『月はどこから出てくるのかな』という疑問が湧きました。もちろん、だいたいの理由は分かっているけれど、よく考えてみると案外知らないな、と思って。そんな疑問を1人1つずつ挙げてみましょう。タブレットで検索してみてもいいですよ」(末永先生)

班ごとの話合いに入ると、生徒たちからはこんな声が聞こえてきました。

「なんで空は青いんだろう?」

「宇宙ってどれくらい広がってるの?」

「なんで太陽は赤いの? 太陽が赤かったら常に空は赤いはず……」

そしてどの班も、次々と『疑問』についてタブレットで検索し、情報を共有し合っていました。

「(空が青い理由について、検索結果を読み上げながら)大気中には通常小さな微粒子が浮遊しています。その微粒子によって光が散乱されますが、そのとき波長の短い光がより強く散乱されて向きが変えられます。 したがって太陽からの光のうち、波長の短い青い光が散乱されて……あ、太陽はいろんな色でできてるらしい!」

これらの『疑問』について、授業の後半ではまた別のアプローチをすることになります。

「木が風を起こしている」は間違い?

さて、今回のテーマ『想像しながらみる』に沿って鑑賞したアート作品は、『源氏物語絵巻』の中の一つ、『鈴虫』。いわゆる引目鉤鼻(ひきめかぎばな)という描写技法で描かれた大和絵で、登場する人物の顔はどれも同じく、細い線を引いたような目と鼻で表現されています。

この、人物の表情の乏しさが想像の余地を見る者に与え、『鑑賞者が想像力を働かせることのできる作品』として授業に取り上げられました。

「このように、想像を膨らませながらみる、というのはアートならではの『ものの見方』だな、って思っているんです。そういうことを、小さい子供たちってアーティストのように自然と行っているな、というふうに思います。そこで、私の娘との日常での出来事を一つ紹介したいと思います」(末永先生)

そこで登場したのがこちらの写真。

公園の木なのですが、3歳の娘さんは、この木をすごく怖がって公園に行きたがらないのだそう。

よく見ると、真ん中に『目』に見える“うろ(樹洞)”があります。

そして、この木はその枝をこちらに襲いかかるように大きく広げ、ワッサワッサと揺らして風を起こすのです……!

娘さんの瞳に映る木は、なんて怖いのでしょう!

「風が吹くとすごく嫌がるんですよね。私が『気持ちいいよ』って言っても、『もう嫌だ、帰りたい!』って言うんです。聞いてみたら、風が吹く理由が嫌みたい。ふつう、私たちって、風が吹いたから木が揺れる、と思うけれど、娘は木がこうやって『ウワーッ』っと広げた枝を揺らして風を起こしてる、って思ってるから、この木も怖いし、風はちょっと吹いただけでも嫌がるんです。

困ったな、と思って理由を説明していたんですけれど、あまり効果がなくて。でも、そうしているうちに、娘が見ているその見方って、絶対に違うとは言い切れないんじゃないかな、とも思ってきました。私の考え方と娘の考え方が違うだけかな、と。そして、私がいつも使っているのは『科学の見方』、でも、娘がやっていたのは『アートの見方』なんじゃないかな、って思うようになりました。 木が生きていて手を揺らして風を起こしていると想像するのも、アートの見方をした上での一つの解釈の仕方というふうに思います。逆にいうと、ものの見方を変えれば——いつもしている『科学の見方』を『アートの見方』にしてみれば——同じ日常の光景でも全然違ったふうにみえる、ということがあるんじゃないかと思います」(末永先生)