身近にある “あれ?” から始まる理科 【理科の壺】

理科の醍醐味は、不思議に思ったことを見たり触ったりして、自分が納得するまで調べられる点にあります。特に外に出て、自然の中で遊んでいると、これまで見たことのない物事に出合います。子どもたちは、そうしたことをよく調べることで成長していくと言えます。

“あれ?”という感覚が、子どもから出てくれば成長に直結しますが、先生から “あれ?” と思うように働きかけ、成長を促すのも効果的です。これまで気付かなかったことに注目させ、その自然の世界に入り込ませるのです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/佐賀県公立小学校教諭・秀島 哲

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

身近にある “あれ?”

先生方は理科の授業が好きですか? 小学生の頃、理科の授業は好きでしたか?

私は、小学生の頃から理科の授業が大好きでした。今、先生になり、私自身は子どもの頃どうして理科が好きだったのだろうと考えました。当時は、家の前の川でザリガニ釣りをしたり、近くの田んぼでカメを捕ったり、ナマズを飼育したりと、生き物大好き少年でした。生き物についてたくさん学べること。これも理科の授業が好きだった理由でした。もう一つは、観察・実験です。“あれ、なんで?” と思ったことを友達と一緒に自分たちの力で解決していくこと、これが楽しくて理科を好きになったのだなと感じています。

“あれ、なんで?” と思うことは、残念ながら昔の生き物大好き少年の私自身と比べると減ってしまったように思います。逆に言うと、子どもたちの世界は “あれ、なんで?”、“おやおや?”、“これはどうなるんだろう?” と色々な “?” が身の回りにたくさんあります。子どもたちの身近にある “あれ?” を一緒に見つけられるように、感覚を磨き続けたいなと願っています。

身近にある “あれ?” から始まる理科について2つご紹介します。

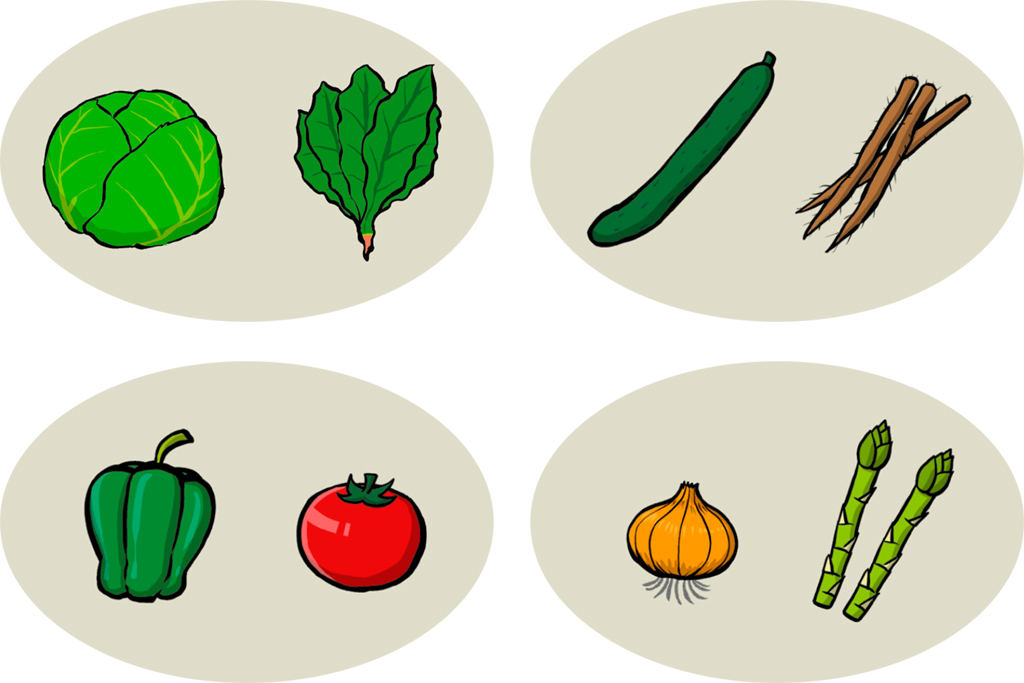

“あれ?” 1 食べている野菜は、根?葉?茎?実?

野菜と聞いて一番初めに思い浮かぶ野菜は何ですか? 私はピーマンです(特に理由はわかりませんが…)。単元の導入時、子どもたちにも1人1つずつ野菜の名前を言ってもらい、名前の挙がった野菜たちを、自由にグループ分けすることにしました。

出てきた意見で多かったのは、色や形に着目してグループ分けしたものです。

ところが、中には、こんな面白いグループ分けをした子どもがいました。それをみんなで共有します。

他の子どもたちは、はじめは不思議そうに見ていましたが、だんだんと「硬いのと、軟らかいの」、「地面の中にあるものと、外にあるもの」、「根っこと葉っぱだ」と、意図に気づきました。

小学校3年生の「身の回りの生物」の単元では、「植物の体は根、茎及び葉からできていること」を学習します。今回の実践では、単元の導入時に扱いましたが、単元終末に、これまで学んだことを生かして身近な野菜を分類することも考えられますね。