総合的な学習の時間で、子供の主体性を生かした課題設定とは? 前編【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#12】

先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回は総合的な学習の時間の課題設定や単元づくりをどうしたらよいかという、中学校の先生のご質問にお答えいただきます。

※

Q8 私は教師生活10年ほどの間、あまり総合的な学習の時間に力を入れてきていませんでした。しかし最近、その大切さを感じ、改めて単元づくりを学びたいと考えています。学校によって学年ごとにテーマが設定されていたり、学級ごとに自由に設定できたりと状況は異なりますが、その中で子供の主体性はどの程度生かして課題設定をすればよいのか、教師としてリードしてはいけないのかなど、単元づくりの基本を教えてください。(30代・中学校)

子供が課題を設定しなくても、期待される学びが生じるような課題設定を先生がしてもよい

A 総合的な学習の時間(以下、総合学習)は、子供が自ら課題を設定して、子供がその課題の解決に向けて考え、行為することが期待されるわけです。そうであるがゆえに、「課題は子供自身が設定しなければいけないのだろうか」という思いをもつのでしょう。

もちろん、子供が設定できることが望ましいし、それはとても良いことです。ただ、設定した課題が本当に子供たちにとって解決する価値があるものなのかとか、本当に子供たちが解決していけるようなものなのかとか、子供たちが解決していく過程で期待する学びが実現するのかと言われると、そう簡単なものではないと思います。

中学校学習指導要領の目標にも、「探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す(以下は3つの資質・能力)」とあります。つまり、子供たちが解決していく中で期待する学びが実現し、期待する資質・能力が育つような課題であることが求められるわけです。ですから、単純に子供が設定していればよいとは言いきれないと思います。

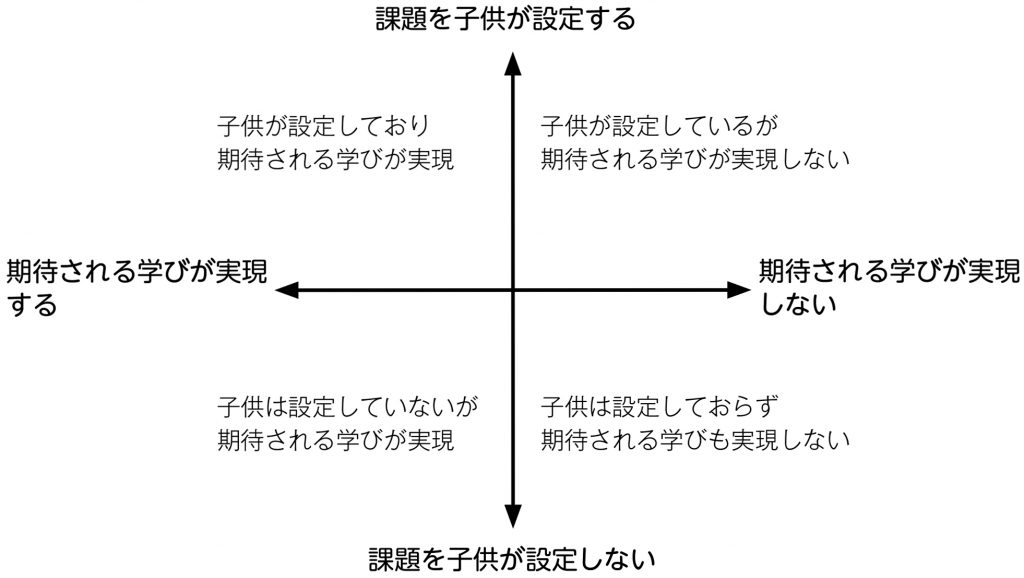

これについては、子供が課題を設定したか設定しないかという軸と、期待する学びが実現するか実現しないかという軸からなる4象限で考えると分かりやすいでしょう(図表1参照)。

まず、子供が課題を設定し、期待する学びが育つものはとても良いということになりますよね。これは誰にでも分かりやすいことでしょう。次に、子供が設定したけれども、残念ながら期待される学びが生じないという場合があります。さらに、子供たちが課題を設定したわけではないけれど、期待される学びが起きて、期待される資質・能力が育まれる場合もあるでしょう。そして、子供たちが課題を設定するわけでもなく、期待される学びも生じない場合もありますが、これは意味がないということは分かることですよね。

そうすると、子供が課題を設定して期待する学びが実現するものが最も良くて、子供が課題を設定することなく学びも実現しないのが論外となるのは誰の目にも明らかです。ですから、残りの2つの比較になるわけです。子供が設定するけれど期待する学びが起きないのと、子供は設定しないけれど期待する学びが起きるのではどちらが良いかと言われれば、それは後者ということになるでしょう。結局は、めざす学習を通してめざす資質・能力が育まれることが目標なわけですから、理解していただけることだろうと思います。

ただ総合学習では、子供が課題を設定するものだというイメージが強いために、そちらばかりが意識されてしまうと、子供が設定したものの期待される学びが生じなかったという場合も起こるわけです。ですから、子供が課題を設定しなくても、期待される学びが生じるような課題の設定を先生がしてもよいと、私は思います。

ただし、先生が一方的に「今年はみんなで『森の植生』について追究します」とか、「今年度は地元の『〇〇川の環境』について追究します」と言ってしまうのは、あまりにも一方的すぎるでしょう。やはり、子供たちが自らその課題を発見し、追究したくなるような、単元の導入や前半の構成の工夫が大事です。

例えば小学校であれば、いきなり「森を調べるよ」と言いだすのではなく、「気候も良くなってきたし、今日は、近くの市民の森に散歩に出かけてみようか」と話し、子供たちを森に連れ出す方法はよく使われていると思います。そうやって実際に出かけてみると、「きれいな花が咲いているね」「きれいな鳥も飛んでいるよ」とか「冬に森の前を通った時とは全然違うよ」という話が子供たちの間から出てくることでしょう。そこで、先生が季節の異なる森の写真を見せると、「本当に季節ごとに木や花が違ってくるんだね」と言いだして、徐々に子供たちの興味・関心が「森の植生」に向かっていくわけです。そのように、あらかじめ先生が考えたテーマや課題であっても、子供たち自身が気付いて探究したくなるように単元を構成することは可能だろうと思います。