小6体育「ボール運動(ゴール型)」指導アイデア②

文部科学省教科調査官の監修による、小6体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ボール運動(ゴール型)」の単元を扱います。

執筆/品川区教育委員会指導主事・石原朋之

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

品川区教育委員会統括指導主事 ・唐澤好彦

目次

単元名

「サッカー」~キック&ダッシュでゴールを目指せ~

単元目標

●知識及び技能

サッカーの行い方を理解するとともに、ボール操作とボールをもたないときの動きによって、簡易化されたゲームをすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

ルールを工夫したり、自己やチームの特徴に応じた作戦を選んだりするとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

サッカーに積極的に取り組み、ルールを守り助け合って運動をしたり、勝敗を受け入れたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

ボール運動は、ルールや作戦を工夫したり、集団対集団の攻防によって仲間と力を合わせて競い合ったりする楽しさや喜びを味わうことができる運動です。

ゴール型では、攻守が入り交じったなかで、ボール操作とボールをもたないときの動きによって得点を競い合うことを課題としたゲームです。

授業づくりでは、攻撃側にとって易しい状況のなかでチームの作戦に基づいた位置取りをするなどの攻守入り交じった簡易化されたゲームや陣地を取り合う簡易化されたゲームをすることが課題となります。

例えば、攻撃側プレーヤーの数が守備側プレーヤーの数を上回る状態をつくり出すことにより、攻撃しやすく、また得点が入りやすくなるようにルールを工夫することで、作戦を生かしやすくすることができます。

また、チームを構成する一人一人のよさから、チームの特徴を捉え、その特徴に応じた作戦を選べるようにします。

〈感染症対策〉

授業を行う際には、地域の感染状況に応じて、以下の新型コロナウイルス感染症対策を講じることも考えられます。

・子供たちに授業前後の手洗いを徹底する。

・決まったグループで活動し、対戦チームを固定する。

・活動中は不必要に大声を出さないようにする。

・集合、整列時は子供どうしの適切な間隔を確保する。 など

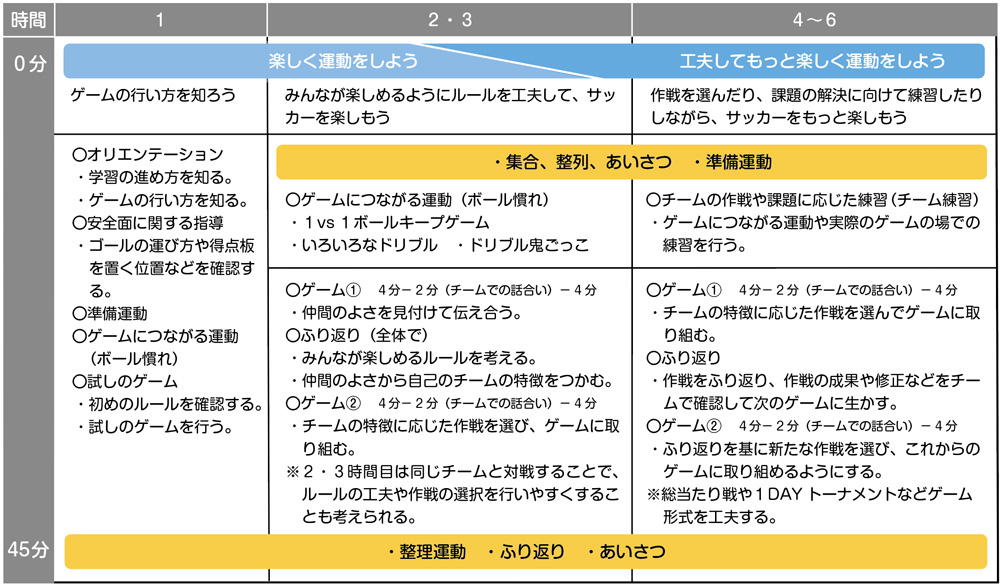

単元計画(例)

工夫してもっと楽しく運動をしよう

自己やチームの特徴に応じた作戦を選び、サッカーをもっと楽しもう!

自己やチームの特徴に応じた作戦を選ぶことで、さらに協力したり、チームの課題を意識したりしてゲームができるようにしていきます。ゲーム→ふり返り→ゲームの流れで学習を進め、チームの課題を解決する学習を進めていきます。

チームの作戦や課題に応じた練習の例

子供たちが学習の進め方、自己やチームの特徴や課題を十分理解できていれば、準備運動やゲームにつながる運動の一連の流れをチームに任せることも考えられます。子供どうしのやり取りを促し、主体性やチームの仲間意識を高めることができます。

小6体育「ボール運動(ゴール型)」指導アイデア①

「楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/みながわこう