学級じまいの迎え方|アヤ&メグの新任教師お悩み相談⑩

新任教師のお悩みに二人の先輩が答えてくれるシリーズの最終回のテーマは、学級じまいに向けた担任の在り方についてです。

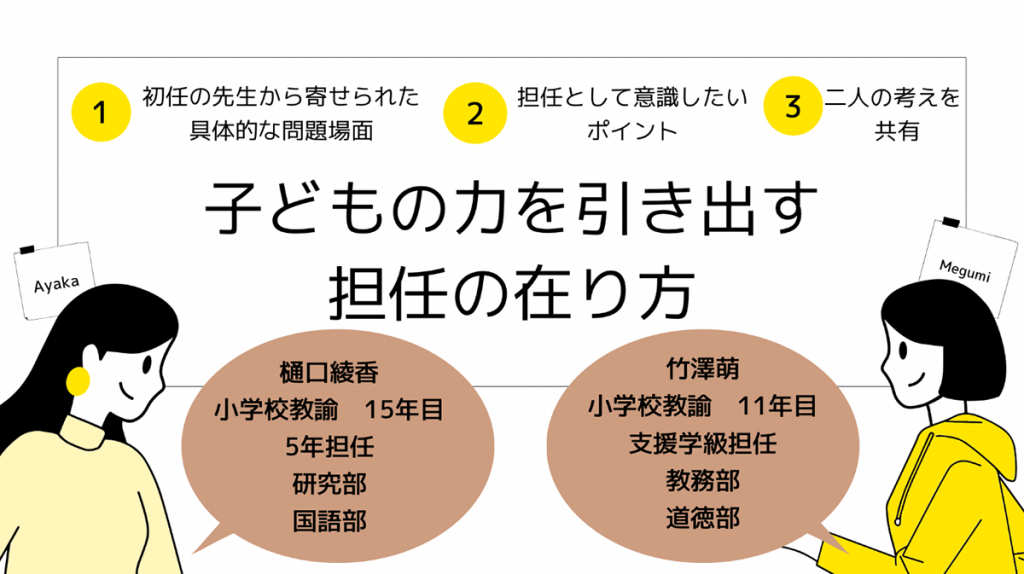

教職15年目の通常学級担任・樋口綾香先生と、11年目の支援学級担任・竹澤萌(たけざわめぐみ)先生が、具体的な実践の紹介とともに、担任として意識したいポイントを教えてくれます。

Instagramでは2万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載!

このシリーズのテーマは、「子どもの力を引き出す担任の在り方」。初任の先生の悩みや疑問をもとに、先輩教員二人が考え方や手法を提案します。答えるのは、教職15年目の通常学級担任・樋口綾香先生と、11年目の支援学級担任・竹澤萌先生。具体的な問題場面に対して、担任として意識したいポイントを提示し、二人の考えを共有します。

きっと、正解は1つではありません。状況によって、考えや行動は柔軟に変化させなければならないでしょう。目の前の子どもたちの力を最大限に生かすための方法を、いっしょに考えていきましょう。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

今回の相談のテーマ「学級じまい」

[今回の相談]

あと1か月半ほどで修了式を迎えます。新しい学年に向けて、子どもたちが希望をもてるような学級じまいにしたいと思っています。担任として、どのようなことを大切にして学級じまいの日を迎えるのがよいのでしょうか。

修了式の日をどう過ごしたいか、今から考えておくのはいいことですよね。「一人ひとりの成長を言葉にして伝えたい」とか、「みんなで思い出のムービーを見て、わいわいと笑い合いたい」など、理想とする学級じまいは先生方によって違うと思います。竹澤先生は、どんな学級じまいが理想なのでしょうか。そのために、どんなことを大切にして日々を過ごしているのでしょうか。

竹澤先生の実践

私の理想とする学級じまいは、「このメンバーで一緒に過ごせてよかった」「このクラスのような雰囲気を来年も自分たちでつくりたい」と、子どもたちが思って気持ちよく修了式を迎えることです。私は現在、4つ目の勤務校にいますが、毎年クラス替えをする学校と、2学年ごとにクラス替えをする学校がありました。私はどちらも経験することで、双方のメリット・デメリットを感じています。簡単に挙げると以下の通りです。

【毎年クラス替えがある学校】

メリット

友人関係や担任との関係が一度リセットされ、新たな気持ちで進級することができる。

デメリット

環境の変化に加え、また新たに関係づくりを始めるので、4月に大きなエネルギーを使う。

この場合、学級じまいと同時に子どもたちも担任も大きくシャッフルされるので、学級の思い出づくりにウエイトを置くことができます。また、他学級の子どもたちともコミュニケーションが取れる機会があると、進級進学に伴うクラス替え後に安心してスタートできます。

【2学年ごとにクラス替えをする学校】

メリット

気心の知れた友達と進級するので、4月に落ち着いてスタートできる。

デメリット

リセットされない部分がマイナスになることがある。他学級の友達との交流機会が少ない。

この場合、子どもたちのメンバーは変わらず、担任の私だけ変わることもありました。なかでも新規採用教員のほうへ引き継ぐことが分かっているときは、いつも以上にていねいに学級じまいをしています。だれが受け継いでも、4月に負担をかけないことを大切にして過ごすようにしています。

どのような状況だとしても、私は子どもたちに「担任の先生が○○先生だったから1年間楽しかった」とは思ってもらいたくはないし、来年を不安に思うような学級じまいはしたくないと考えています。そのために、3学期は、子どもたちが自分たちの力で思い出づくりをしてほしいと思っています。

教師としては、進級・進学に伴うクラス替えの不安を少しでも軽減できるような取り組みを意識して計画するようにしています。ここではいくつかの実践と、そのときに大切にしていた思いを紹介させていただきます。

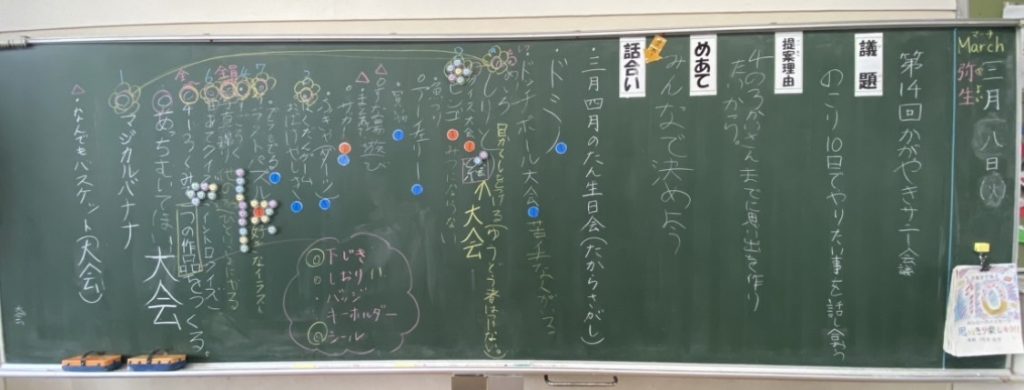

1 ラストプロジェクト活動

クラス会議を開き、残りの日々でやりたいことを話し合います。実現可能なものは計画的にスケジュールを組み、準備、運営などすべて子どもたちにやってもらいます。私は、時間と場所の調整を手伝うのみです。高学年になると、学級内にとどまらず学年全体や他学年との合同イベントを企画することもあります。必ず計画段階で学年主任や管理職に相談し、安心安全に実行できるようにしましょう。

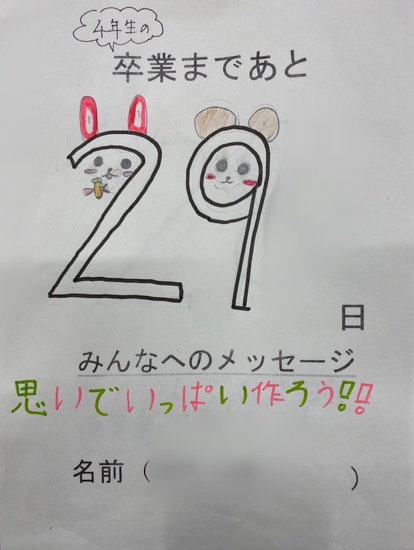

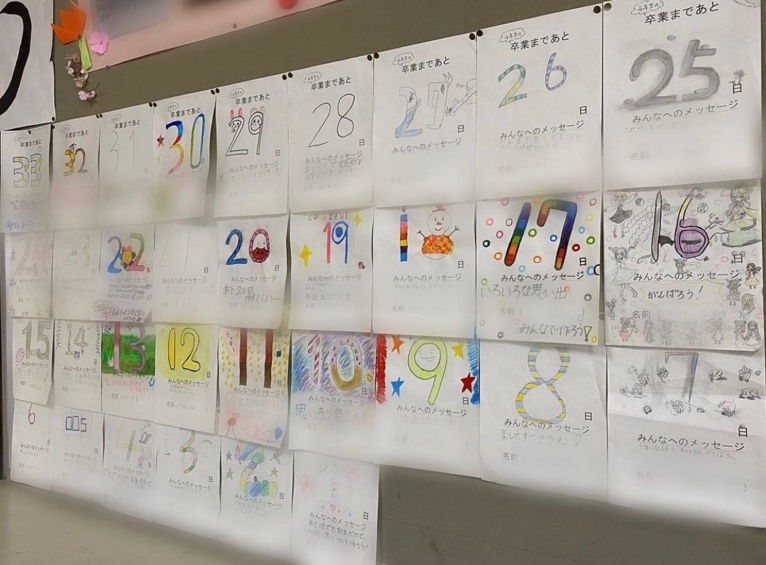

2 カウントダウンカレンダー

修了式や卒業式までの日数を数え、一人1枚担当して書いてもらいます。教室内に掲示するのもよいのですが、学年で1つのカレンダーを作り、みんなが目にする昇降口や階段、学年掲示板などに飾るのもよいでしょう。カウントダウンが進むにつれて、寂しさを感じるものですが、前向きな子どもたちのメッセージが未来を明るくする効果も感じられます。日が過ぎたページはどこかに飾るのもいいですね。

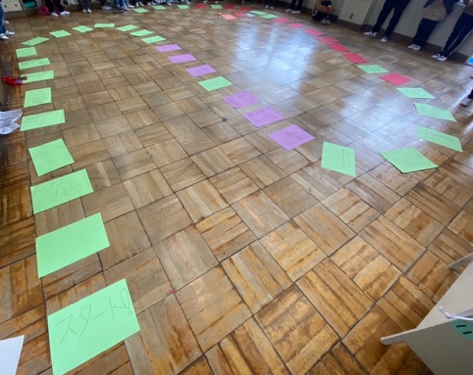

3 学年合同イベント

ウォークラリーやドッジボール大会などゲーム性のあるものは、クラス対抗ではなく委員会や出席番号ごとにクラスをシャッフルしてチームを組むようにします。歌やダンス、なわとびなどの発表会をやったこともあります。子どもたちがクラスの垣根を越えて仲よくなれそうなものを提案しましょう。クラスの違う友達とは、普段はなかなか交流する機会がなく、はじめて接点をもつ子ども同士も多いでしょう。4月よりも先に出会いの場を設け、クラス替えが楽しみになるように仕組んでいきます。

4 思い出ムービー

修了式の日や最後の授業参観などで流します。注意したいのは、「勝手に自分のクラスだけでやらない」ということです。事前に学年の先生方に必ず相談をしますが、この活動を負担に思い、否定的に感じる先生もいます。それでもムービーとして思い出に残したいときには、他のクラスでも流せるような構成で作り、提案することをおすすめします。集合写真や行事の写真を中心に使用すれば簡単にできます。「ひとりよがりにならないこと」が大切です。