国語科「海の命」①発問の極意#12〈教材分析と教材の特性〉

子どもたちが自ら学び考える授業にするための発問づくりを考える連載。今回は、6年生の物語「海の命(いのち)」を取り上げます。立松和平さんによるこの物語は、光村図書と東京書籍で取り上げられています。どちらの挿絵も伊勢英子さんによるものです。違いとしては、題名の「命(いのち)」の表記を挙げることができます。今回は、第1回目として、「海の命(いのち)」の教材分析と教材の特性について解説します。

執筆/筑波大学附属小学校教諭・白坂洋一

目次

中心人物、太一の成長が描かれている「海の命(いのち)」

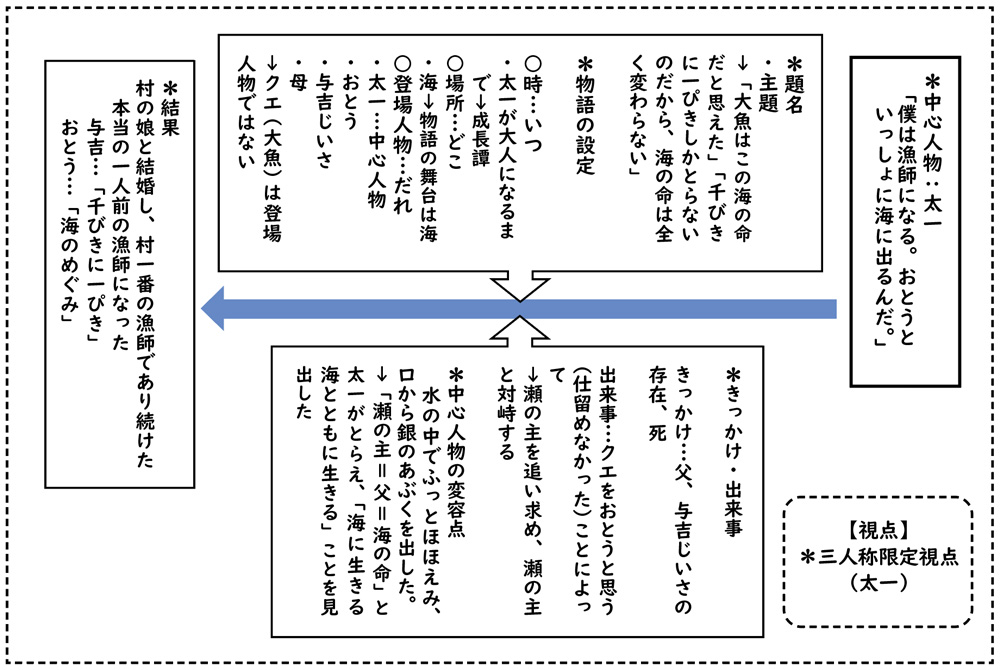

物語「海の命(いのち)」は、漁師として生きる太一の成長譚です。書き出しには「父もその父も、その先ずっと顔も知らない父親たちが住んでいた海に、太一もまた住んでいた」とあるように、「海」が舞台となっています。つまり、海を舞台としながら、登場人物とのかかわりの中で太一の成長が描かれていると言えるでしょう。

では、次に示す教材分析シートをもとに、「海の命(いのち)」がどのような物語なのか詳しく見ていくことにします。

登場人物は「太一(中心人物)」「おとう」「与吉じいさ」「母」です。

「おとう」はクエ(瀬の主)との戦いで命を落としてしまいます。子どものころの太一の会話文「ぼくは漁師になる。おとうといっしょに海に出るんだ」からは、「おとう」の存在は、幼い太一にとってあこがれの存在であることが分かります。また、「おとう、ここにおられたのですか。また会いに来ますから。」からは、漁師としての太一にとって、最後まで大きな背中を追う存在だと言えるでしょう。

「与吉じいさ」は、弟子入りした太一に漁師としての確かな技と生き方について教えてくれた人物と言えます。おとうの「海のめぐみだからなあ」と自慢することもなく言う言葉、そして、与吉じいさの「千びきに一ぴきでいいんだ。千びきいるうち一ぴきをつれば、ずっとこの海で生きていけるよ。」の独り言のように語る言葉には、2人の漁師としての生き方が表れていると言えます。

「母」の登場はわずかですが、その存在は欠かせません。母の「おまえが、おとうの死んだ瀬にもぐると、いつ言いだすかと思うと、わたしはおそろしくて夜もねむれないよ。おまえの心の中が見えるようで。」には、太一を心配する思いが表れています。また、物語の結末では、母は穏やかで満ち足りた美しいおばあさんとして描かれています。

登場人物の定義には当てはまりませんが、「瀬の主(クエ)」は太一の成長に大きな影響を与えています。太一が追い求めた魚であり、「海の命」の象徴として描かれています。冒頭で描かれるクエ(瀬の主)は「光る緑色の目」として描かれています。おとうが死んだ瀬の場面で描かれるクエ(瀬の主)は「青い目」、「ひとみは黒い真珠のよう」であると描かれています。出合ったクエ(瀬の主)は冒頭のクエと同じなのか、ここでははっきりと描かれていません。

題名「海の命(いのち)」は、主題に関連したものだと言えるでしょう。本文中に「海の命(いのち)」が出てくるのは、以下に示す2カ所だけです。

・大魚はこの海の命だと思えた

・千びきに一ぴきしかとらないのだから、海の命は全く変わらない

題名とこの本文とを関連させて発問することもできそうです。