リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #32 誰の姿が見えますか?|飯村友和 先生(千葉県公立小学校)

子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。今週は飯村友和先生のご執筆でお届けします。

執筆/千葉県八千代市立高津小学校教諭・飯村友和

編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

目次

ごあいさつ

みなさん、こんにちは。

千葉県で小学校の教員をしております、飯村友和と申します。

教員になって21年目。学級担任をずっと続けています。

私は、子供たちに、人の行為や物を見て、そこには人の想いがあることを想像できる人になってもらいたいという願いをもっています。

それができた方が、できないよりもずっと幸せに生きられると思うからです。

そのために、年間を通してしていることがあります。

それは、子供たちに、意識しなければ「あれども見えず」の状態になっているものについて問いを投げ、考えさせることです。

今回紹介するのは、その一つです。

よろしくお願いします。

1 授業の実際〜目の前に給食が置かれるまで〜

対象:小学4年生

主題名:自分の生活を支えてくれる人に目を向ける

内容項目:B-8 感謝

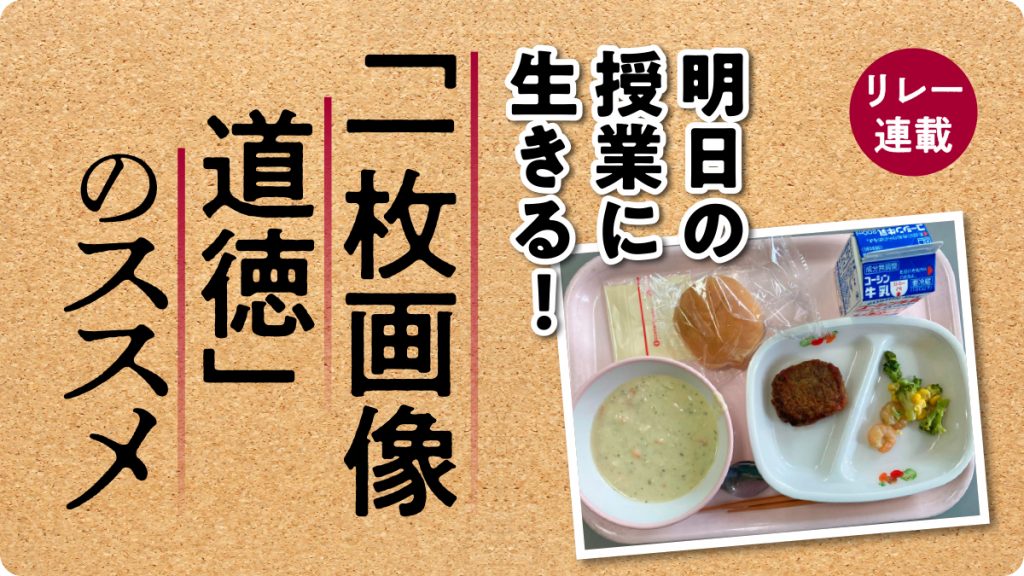

次の写真を提示します。

提示した瞬間に、「あ、給食だ。」「昨日の給食だ。」という声が上がりました。

「ハンバーグ、おいしかったよね。」「エビもおいしかった。」「昨日は、全部食べられた。」「牛乳を残しちゃった。」などと話が出てきます。

写真を黒板に貼り、次のように問います。

発問1 この給食は、誰の手も使わず魔法のように「ポンッ!」て出てきたのかな?

●いやいや。そんなわけないでしょう。

●作ってくれる人がいる。

●給食センターで作ってもらって、それを運んでもらった。

●給食当番が配膳してくれた。

誰かが何かをしてくれたから、目の前に給食が置かれるということを確認した後、クラスの子供たちの集合写真を黒板に貼りました。

そして、最初に出した給食の写真と矢印で結びました。

黒板の左端に給食の写真を貼って、右端にクラスの子供たちの集合写真を貼って、間を長い矢印で結ぶのです。

発問2 この矢印のところには、誰の姿が見えますか?

●調理員さん

●配膳員さん

●野菜を育てる農家さん

●給食を学校に運ぶトラックの運転手さん

●材料を給食センターに運ぶ運転手さん

●材料を売ってくれる人

●給食費を払ってくれる家族

●魚を捕っている漁師さん

●牛や豚を育てている人

●肉を加工している人

●食器を洗ってくれている人

子供たちから出されたことを板書していきます。

板書は時系列で書いていくと、わかりやすいです。

黒板がいっぱいになったところで、「これを見て、どれに一番驚いた?」と問います。

この問いによって、自分では考えつかなかった友達の意見に目が向くことになります。自分の意見と友達が出した意見との比較をすることになります。

そして、「全体を眺めて、気付いたことはありませんか?」と問います。

すると、

「こうやってみんなで意見を出し合ってみると、思っていたよりも多くの人のおかげで給食が届いているということがわかりました。」

「たくさんの人たちが協力して頑張ってくれていることに感謝したいです。」

などの意見が出ました。