子どもの多様性を認めるためには【菊池省三流「コミュニケーション科」の授業 #21】

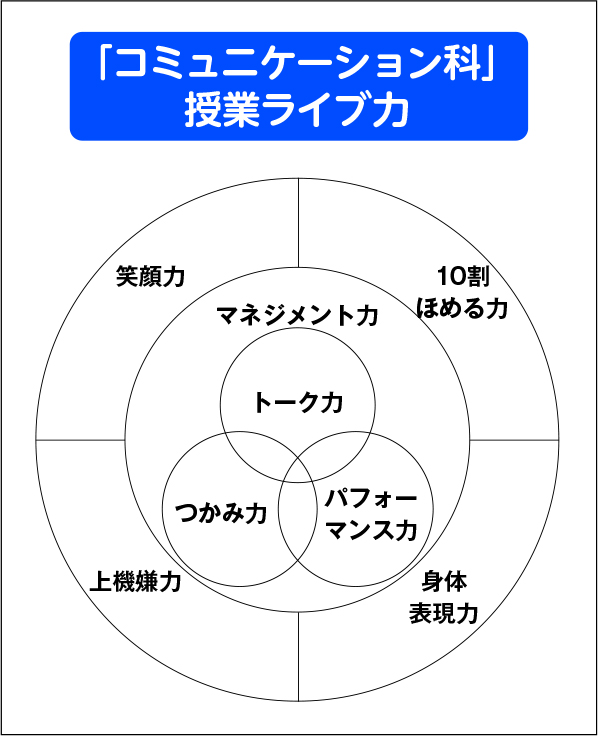

教師と子ども、子ども同士のコミュニケーション不足こそ今の学校の大問題! 菊池省三先生が、1年間の見通しを持って個の確立した集団、考え続ける人間を育てる「コミュニケーション科」の授業の具体案と学校管理職の役割を提示します。

第21回「コミュニケーション科」の授業は、<子どもの多様性を認めるためには>です。

目次

「学校の良し悪しは、8割が校長で決まる」

「学校の良し悪しは、8割が校長で決まる」─全国の様々な学校に招かれるたびに、強く感じることです。

担任の個性を活かして学級経営を任せる、子どもたちの多様性を認め、どの子も居場所がある学校を目指している、子どもたちが意欲的に取り組める授業研究に力を入れ、“目の前の子ども” を学校運営の中心に置いている……。こうした学校づくりを目指している校長の学校は、教師も子どもも生き生きして活気があります。特別授業を行う際も、「自由発表をもっと活発化させたい」「子どもたちの『ほめ言葉のシャワー』を今よりもっと深めるためにはどうすればいいか、アドバイスをしてほしい」と、子どもたちの “今” の様子に応じた具体的なリクエストを受けます。

「子どもたちがお互いを認め合う関係を築くために、コミュニケーション力を育てたい」と明確な目標を持って招かれるので、とても有意義な特別授業となり、私自身も大いに学ぶことができます。

一方で、上の立場からものを言う、何から何まで管理しようとする、「上(例えば教育委員会)から言われたことだから」と、“○○県版ベーシック” などの指導法で全学級を統一する、「前例がないから」と新しい試みを認めない……。こうした校長がいる学校は、一見、教師や子どもたちが統率されているように見えていても、その裏では学級崩壊やいじめ、不登校などの対策にいつも追われ、余裕がありません。「市や町など、“上” から言われたので、仕方なくコミュニケーション力の指導に取り組む」という姿勢の学校は、私が特別授業を行うときも、「菊池先生にお任せします」と丸投げです。「こういうことを学ぼう」という意識がないのです。

このような二極化した傾向は、コロナ禍で一層顕著になったように感じています。

対面での授業が一時は少なくなり、対面授業が再開してからも、マスク着用で相手の表情が読み取りにくくなりました。人間関係が希薄になったのは、教師と子ども、子ども同士はもちろん、教師同士にも影響を及ぼしています。大きい行事の中止や飲み会の自粛で、教師同士、腹を割って話す機会がめっきり減りました。

タックマンモデルのチームビルディングの段階で言うならば、教室同様、職員室もいつまで経っても、チーム形成の初期段階である「形成期」のままです。十分なコミュニケーションを取らないので、ぶつかることはない。お互いをよく知らないまま、表面的な人間関係で1年間が過ぎてしまう。そんな集団のあり方に疑問を持たない教師が、温かい人間関係を築く教室づくりを、疑問を持たない校長が、温かい人間関係を築く学校づくりを実現することなどできるのでしょうか。

子どもは教師を映す鏡、職員室は校長を映す鏡

昨今、多くの教育現場で、「子どもの多様性を認める」という言葉が使われるようになりました。それが重要視されるようになったのは、学校教育が正解主義に偏り、一人ひとりの考えを認めてこなかったから。その結果、“勉強ができる” 一部の子だけが主役となって認められ、他の子たちは、いつも端役になってしまいました。画一的な授業の中では役が固定化され、一人ひとりの個性が発揮される場面はありません。その結果、子どもたちは表面的な人間関係しか築くことができず、画一的な冷たい教室が生まれてしまったのではないでしょうか。

多様性を認めるために、どうすればよいのか。まずは教師が、いつでも子どもを見る癖をつけることが必須です。このとき重要なのは、「ほめて認めて励ます」プラスの視点で見るということ。気になる行動が目に入ったら、「またこの子は的外れな答えを言っている!」とマイナスにとらえるのではなく、「こう考えたから、こういう行動を取ったのかな」と背景を想像してみる。すると、「次は、周りの子達を巻き込んで牽制しよう」「わかりづらい問いをしてしまったかもしれない。こういう問いかけにすれば、ぴしっと発言できるかも」等、次のアプローチが見えてきます。

また、校内研究の際、後ろから授業を眺めるのではなく、校長をはじめとした教師が生徒となって授業を受けてみてはどうでしょうか。授業を評価する立場ではなく、生徒の立場に立って授業に参加することで、生徒たちの姿が見えてくるはずです。教師が一方的に進め、一つの正解が出たらそれでおしまい、という型にはまった授業と、自分で考え、友達と意見を交わしながら、一緒に正解を見つけ出していく授業。どちらの方が深い学びを得るのか。自分も生徒の一員となってともに学ぶことで、多様な学びを実感できるのではないでしょうか。

子どもは教師を映す鏡、職員室は校長を映す鏡です。「楽しかった!」と終える一日をどうつくり上げていくか、指導者は常に考え続けていかなければならないのです。