子ども中心主義への生物学的批判【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第8回】

教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第8回目は、【子ども中心主義への生物学的批判】です。

執筆

野口芳宏(のぐちよしひろ)

植草学園大学名誉教授。

1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。

目次

1 教育は「精神」に向けてこそ

①(物質・肉体に対して)心。意識。たましい。

『広辞苑』(岩波書店)より引用

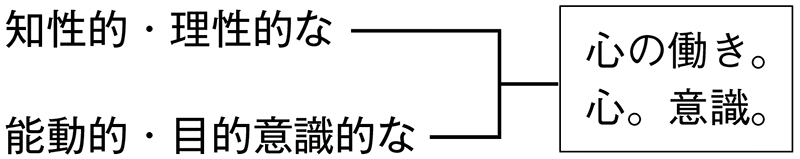

②知性的・理性的な、能動的・目的意識的な心の働き。根気。気力。

これは、「精神」について『広辞苑』から引いた冒頭二項にある解説である。①は、ごく一般的な概念だが、②は、かなり念入りな解説だと思われる。

「心の働き」について、右のように限定をしている。大胆に約めて言えば、

理性的で積極的な ー 心の働き

としても大きな誤りはあるまい。このような「心の働き」によって我々の日常における「判断」がなされている。「理性的で積極的な心の働き」によって判断がなされ、その判断に基づいて行動が選択されるのだ。

これらは、人間の昔からの行動原理であって今も少しも変わりはない。その意味ではまさに人間の「不易の行動原理」なのである。そうであってみれば、そもそも「教育」の根本は、この「精神」のあり方に向けてこそなされなければならないと分かる。

2 「心で生きる生物」が人間だ

九州大学の名誉教授で医学博士、理学博士の井口潔(いのくちきよし)先生は、「ヒトの教育の会」を主宰されている。この会のキャッチコピーは「『ヒト』は教育によって『人間』になる」というものだ。全く同感である。同会の発行した長い名前の次の冊子がある。

人類が向かうべき進化の方向は

「無の境地」だった!

B5判52ページの小冊子で、私はさる知人から入手したものだが大変に読み応えのある本だ。

この本の中には、現代の教育が抱える様々な問題への解明、改善の糸口が多くあり、大いに私は啓発されている。

「はじめに」の冒頭に井口先生は「人間を生物学で直視せよ……教育・道徳の基盤」と書いている。「人間を生物学で直視せよ」という提言は初耳であり、それが「教育・道徳の基盤」ということになると、これは読まなくてはいけない、と私は思ったのだ。

この中で、先生は次のように書いている。

(略)進化の頂点のように看做されている人間は、生物進化の年月を24時間時計とすると、僅か0.2秒前に現われたことだった。

『人類が向かうべき進化の方向は「無の境地」だった!』井口潔 著

この文の「略」の部分は「その驚きの最たるものは」である。我々人間の誕生が悠久の宇宙史、地球史の中では1秒に満たないついさっきのことに過ぎないというのだ。「その人間の進化を特長づけるのはその巨大脳だ。巨大脳を有するのは人間だけなので、地球上の人間以外の生物は全て『体で生きる生物』であり、『心で生きる生物』は人間だけということを知って、その意外さに呆然とした。」──と、先生は書いている。御自身の発見、気付きに「呆然とした」という書きぶりにも私は心を打たれる。

続けて、重大と私が思う次の文になる。

ヒトは「教育」によってはじめて「人間」になることができる。これが「人間の生物学」だ。ヒトとして生まれた赤ん坊を人間にするのが「教育」だ。これが「教育の生物学」だ。

『人類が向かうべき進化の方向は「無の境地」だった!』井口潔 著

教育とは何か、という問いに対する井口先生の根本理念が明示されている。ドイツのカントは、「人は人によって人になる」という名言を残しているが同義と言えよう。