覚悟を持って、子どもを “ほめちぎる”【菊池省三流「コミュニケーション科」の授業 #20】

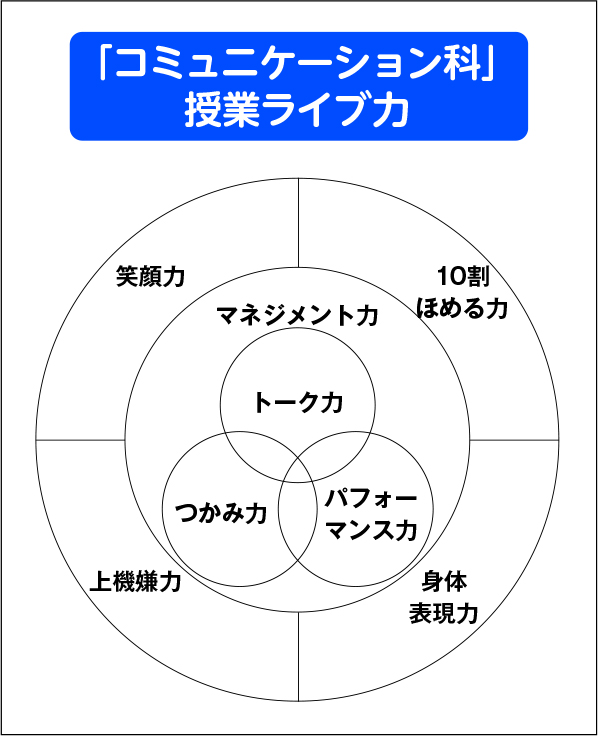

教師と子ども、子ども同士のコミュニケーション不足こそ今の学校の大問題! 菊池省三先生が、1年間の見通しを持って個の確立した集団、考え続ける人間を育てる「コミュニケーション科」の授業の具体案と学校管理職の役割を提示します。

第20回「コミュニケーション科」の授業は、<覚悟を持って、子どもを “ほめちぎる”>です。

目次

アレンジしながら、オリジナルの取り組みに

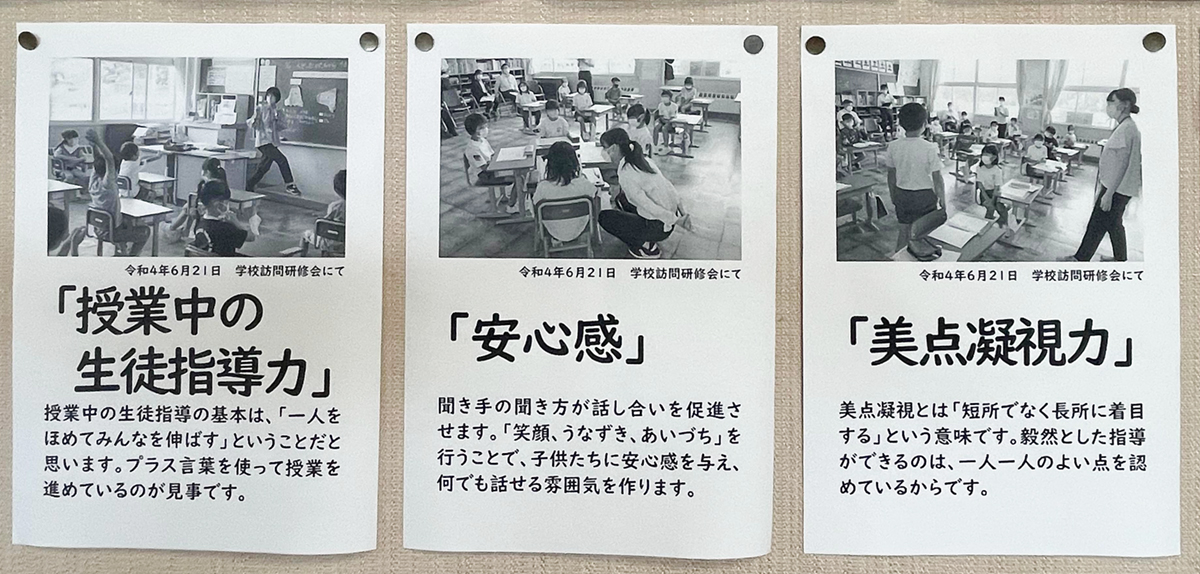

継続的にかかわっている学校や自治体を訪れるたびに、「現場に浸透していってるなあ」と実感します。

学校現場では、担任が作成した価値語を添えた写真を全教室に貼り出したり、上級生が下級生に「ほめ言葉のシャワー」のアドバイスを行ったりしています。自治体では、地域を超えた研修会を行ったり、「○○(自治体名)ウィーク」と称して、1週間まるまる学びの場を設けたりしています。

特に印象に残ったのが、ある小学校長です。私が招かれた当初は教育センター長でしたが、小学校に異動。今までの取り組みを支える側から、実践できる立場になり、教職員とともに意欲的に取り組み始めました。「自分もできることからやってみよう」と、「いいところ」を見つけ、写真に価値語を添えて貼り出したのです。子どもたちの「いいところ」は校長室前の廊下に、教職員の「いいところ」は校長室に貼り出したところ、学校がプラスの空気に包まれるようになってきた、と話してくれました。

各々が工夫しアレンジしながら、オリジナルの取り組みにしている姿は、まさに「継続は力なり」。とてもうれしく感じました。

一方で、数年取り組んでもなかなか学校現場に浸透しない自治体もあります。元々自治体が主体となって取り組んだにもかかわらず、担当者がやらされ感で場当たり的なため、むしろ学校現場が混乱しています。

なぜこうも差が出てしまうのか―根底にあるのは、首長なり校長なり担当者なりの“覚悟”ではないだろうかと私は強く感じています。

そもそもなぜコミュニケーション力の育成に取り組むのか。細かいところは各々異なるでしょうが、根っこになっているのは、「対話や話し合いを通して子どもたちがかかわり合いながら、お互いを認め合う、公に通用する人間を育てたい」という思いです。そのためには、教師主導の授業を見直し、子どもたちが主役となって自ら考えるような授業を行う必要がある。そういう授業観の転換がなければ、これまでの“悪しき一斉指導”を乗り越えることは難しいのではないでしょうか。

1学期以上に “ほめちぎる”

“悪しき一斉指導” からの脱却には、まず自分からできることを実行していくことがなにより必要です。

学級経営の例を挙げましょう。

進級したばかりの4月は、子どもたちもやる気に満ちています。担任も心機一転。“ほめて認めて励ます” 視点で子どもたちと向き合っていきます。ところが、子どもたちが学級に慣れてきた5月過ぎ辺りから、だんだんと尻すぼみになっていきます。子どもたちのマイナスの部分が目につくようになるからです。私語や好き勝手な行動をする子、授業中に立ち歩く子、気に入らないことがあると暴言を吐く子、と気になる行動が目についてきます。担任も、問題を起こす子に対し、注意や小言、叱責することが増え、教室の空気が重くなってきます。すると、ほめるより叱るほうが多くなってしまい、バランスが崩れてしまう。教室が大きく荒れることはないものの、重い空気のまま、1学期が終了。その空気を引きずって2学期が始まります。

9月に入ったら、担任はもう一度スタート地点に立ち返り、教師も1学期の空気をいったんリセットしましょう。

なぜほめて認めて励ますのか──一人ひとりのいいところを認めて、その良さを他の子どもたちにも伝えることで、お互いを認め合えるようにする。お互いに本音を出し合える人間関係をつくり、全員で成長していく学級にしていこうと考えていたはずです。子どもたちと一緒に担任自身も成長していきたいと思っていたはずです。その原点に返り、“ほめて認めて励ます” ようにしましょう。そこでは、これまで以上にほめることが大切です。1学期に叱ってきたマイナス分を取り戻すためには、“ほめちぎる” 必要があるのです。やみくもにほめるのではなく、内面も含めたその子のいいところを深く見つめ、周りの子にもしっかりと伝えていく。その先の子どもの変容をどこまで見切れるか、覚悟を持って“ほめちぎり”ましょう。