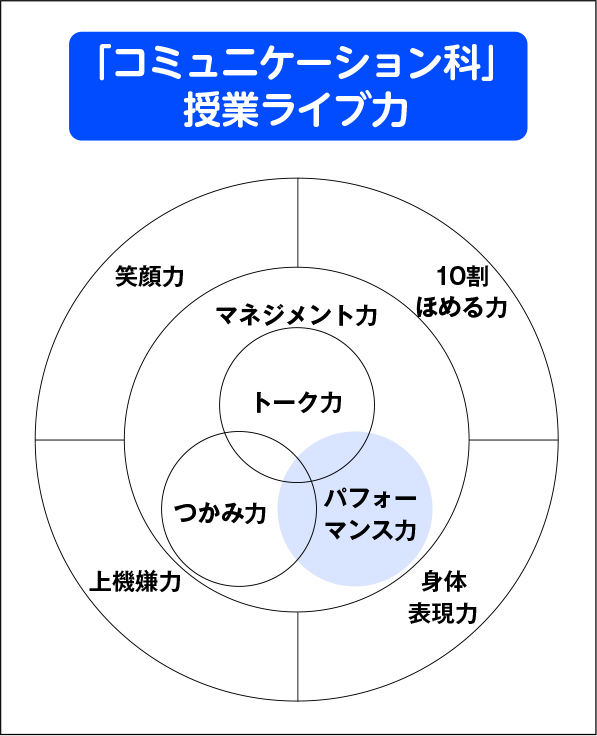

パフォーマンス力は自分らしさを活かした子どもへのアプローチ【菊池省三流「コミュニケーション科」の授業 #13】

教師と子ども、子ども同士のコミュニケーション不足こそ今の学校の大問題! 菊池省三先生が、1年間の見通しを持って個の確立した集団、考え続ける人間を育てる「コミュニケーション科」の授業の具体案と学校管理職の役割を提示します。

第13回「コミュニケーション科」の授業は、<パフォーマンス力は自分らしさを活かした子どもへのアプローチ>です。

目次

「自己表現的言葉」で子どもの心をつかむ

コロナ禍の中、2021年度がスタートしました。私も多くの学校から授業を依頼され、子どもたちに会うのを今から楽しみにしているところです。

私の授業の多くは、子どもたちと初めて出会う授業になります。毎回が “学級開き” です(笑)。「どんな先生なんだろう」「真面目に受けなければ」と最初は緊張している子がほとんどです。

「子どもたちと一緒に授業をつくっていきたい」と私が思うように、子どもたちにもそう感じてもらえなければ「コミュニケーション科」の授業は成立しません。そのためにはどんな言葉がけやアクションが必要かを常に考えています。教師のパフォーマンス力とは、大げさな身振り手振りではなく、教師が自分らしさを活かした子どもへのアプローチです。その根底には、「子どもとともに授業をつくる」という思いが大切です。

特に重要なのが、授業の冒頭部分の言葉がけやアクションです。教師が一方的に指導するのではなく双方向で学び合うことを、子どもたちに即時に感じてもらうためです。そういう場面での言葉がけは、教師の感動からくる「自己表現的言葉」が中心になります。「いいねえ」「なるほどねえ」とほめながら、「先生はこう思うけれど、みんなはどう?」と子どもたちに投げかける会話体になります。短文でキャッチボールをしながら、お互いの距離を縮めていくのです。

一方的に教師が指導する「授業内容伝達言葉」に対して、「自己表現的言葉」は、教師の主観や個性、その先生らしさがそのまま形になります。教師が自己開示することで初めて、子どもたちも自己開示することができるのです。

このとき大切なのは、本心から「なるほど」「いいね」という言葉を発していることです。講演やセミナーの際、質問を受けたり参加者同士で話し合ってもらう場を設けますが、最初から積極的に関わってくる参加者はそう多くありません。大人でさえ難しいことなのに、子どもには当たり前のように挙手や話し合いを求めているのではないでしょうか。考えがまとまらないうちにいきなり指名され、しどろもどろになりながらも発表したことを、教師が「しっかり発表しなさい」とマイナスにとらえるか、「短い時間の中でよく考えたね」とプラスにとらえるか―教師の授業観が「自己表現的言葉」に表れるのです。

プライベートな言葉づかいに着目して

「休み時間は元気にしゃべっているのに、授業になると発表できない」―先生方から、よく聞く悩み事の一つです。

子どもたちはパブリックとプライベートの言葉を使い分けながら、学校生活を送っています。静かに聞き、必要なことだけを述べる授業がパブリック。自由に友達とおしゃべりをするのが休み時間のプライベート。もちろん使い分けは必要ですが、教師がパブリックの言葉を重視するあまり、両者が乖離してしまった結果ではないでしょうか。

「コミュニケーション科」はもとより、対話では、プライベートな言葉づかいも重要な役目をもちます。お互いの意見を自由に交わすときには、プライベートな言葉づかいが中心になり、みんなの前で発表するときは、パブリックの度合いが強くなるでしょう。コミュニケーションは、両者が幾重にも交わりながら進んでいくものです。

そのためには、プライベートな言葉づかいがいい形で表現できるよう、普段の授業の中でも取り入れていく必要があります。いい形とは、一人ひとりの意見や思いをお互いが尊重できること。教師が自由で楽しい場をつくり保障することです。最初の頃は、プライベートに振り切った独りよがりな言葉づかいも多いですが、ストップをかけたりせずぐっと我慢。勝手な発言をさせないため、教師の一方的な挙手・指名を繰り返すだけでは、いつまで経っても自由で活発な話し合いは育ちません。子どもたちはパブリックとプライベートを行ったり来たりしながら少しずつ経験を積み重ね、その場にふさわしい言葉づかいを身につけていくのです。

対話は教師主導ではなく、子どもたちが主体となる活動です。いわば主導権を子どもに預けるものです。普段はインストラクター的な役割が多い教師も、ここではファシリテーター役に徹し、子どもたちに預けましょう。子どもたちをどれだけ信じられるか、それもまた教師の力の一つなのです。

昨年度(2020年度)は授業をする機会が少なくなり、私自身も残念でなりませんでした。授業は、私自身の大切な学びの場でもあります。授業は、教師と子どもがつくり出すライブのようなもので、同じ授業は二度とないことを前回でも述べました。子どもとともにつくる授業は、教師自身の重要な学びの場であることを常に心がけてほしいと思っています。