子どもとともに学ぶ、小学校理科授業のつくりかた 【理科の壺】

ベテラン先生の授業する姿を見ていると、簡単に授業を進めているように見えます。しかし実は日ごろから、「子どもにとって学びを充実させる指導とは何か」を考えて授業を改善し続けています。形だけ授業が進んでいれば良い、とはしていないわけです。つまり、経験に裏打ちされた “見えない工夫” が大切だったりします。今回は、理科の授業をする上での基本的な考え方を、杉野先生から具体的に紹介していただきます。改めて、あなたも授業の方法を見直してみましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/お茶の水女子大学附属小学校教諭・杉野さち子

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

私は、「子どもとともに授業をつくりたい」といつも考えています。そうすることで、子どもはその授業を進める “主体者” となり、友達や先生を共に進む仲間にして、授業をつくっていくことができると思うからです。そのためには、子ども自身が自分の行動を振り返り、自分の考えを修正することや、仲間の考えを自分の中に取り入れることが必要です。そのような力は、将来にわたって大切になると考えています。

今回は、第4学年「雨水のゆくえ」を例に、このような授業をつくるために、1時間の授業の中で、私が大事にしていることを紹介します。

1 目標を学級で共有しよう

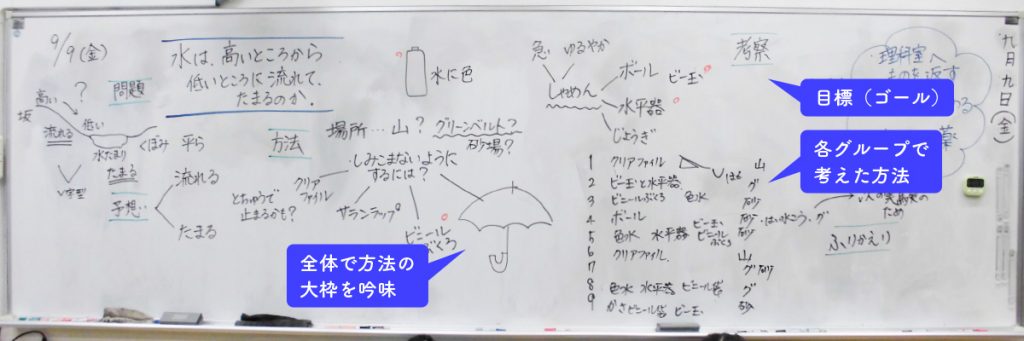

1コマ(または2コマ)の授業の中で、何をどこまでやるのか、目標を共有します。その時間のゴールが明確になることで、子どもは自分たちで授業を計画することができます。先生の関わり方も明確になります。子どもも先生も、常に目標が達成されているか考えながら活動を進めることができます。

例えば、

問題:水は、どのように流れていくのだろう?

について調べる場面の導入の様子を示します。

今日は、どこまで行けるかな?

実験をして、みんなで考察する!

その前に予想を出し合わないと。

予想するには、どんな風に実験するか考えないと。

実験もしたい。

じゃあ、方法を考えて、予想して、実験するところまでを目指す?

2時間続きだから、考察まで行けると思う。

このようなやり取りをして、下の板書のように全体で目標を共有しました。板書を使って視覚的に目標を共有すると、子どもたちの考えもこれから活動する内容も整理できます。子どもたちは、班ごとに方法を考えて、どうなるか予想をし、実験を行うために校庭に散らばっていきました。

2 活動中、先生は子どもとたくさん関わろう

いろいろな場所で実験をしている子どもたちに、できるだけ関わるようにします。先生は、ともに目標達成に向かう仲間ですから、積極的に関わることが大切だと考えています。例えば、思い通りに実験が進んでいない班には、「最初はどうなると思っていたの?」と予想に立ち戻って方法を見直すように促します。早々に結果を出して満足している班には、「この結果から、どんなことがいえるの?」「他の場所でも同じ?」など、考察するための事実を見直すように促します。班の中で理解に差がある場合には、対話を促します。

しかし、子どもたちの中で解決に向かっているときは(失敗があったとしても、そのことについて検討している場合など)、「見守る」という関わりも大切だと思います。