リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #15 「生きた文化財」~在来作物の声が聞こえる~|佐々木嘉彦先生(山形県公立小学校)

子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。第15回は佐々木嘉彦先生のご執筆でお届けします。

執筆/山形県酒田市立松原小学校教諭・佐々木嘉彦

編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

目次

はじめに

みなさん、こんにちは。

山形県で小学校の教員をしている佐々木嘉彦と申します。

この度、リレー連載に声をかけていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

子供たちに「好きな教科は何ですか?」と聞かれると「道徳」と答えています。

子供たちは「えっ、道徳!?」と意外な反応を示します。

しかし、学年の終わり頃には、クラスの多くの子が「道徳が好き」と言います。

なりたい自分に、誰かのために…。道徳で学んだことを心の中だけに留めず、少しずつ行動に移すようになります。

このような姿からも、道徳の授業は、学級づくりに直結していると思っています。

数年前から、地域教材づくりの楽しさ、奥深さを知り、取り組み続けています。

身近であるが故に、いつも以上に授業は盛り上がります。また、学校だけでなく、家庭でも話題になることが多いです。ありがたいことに、保護者の方々も興味・関心を示してくださいます。

今回は、私の住む山形県だけでなく、読者のみなさんがお住まいの都道府県でも実践できるものを提案したいと思います。

1 授業の実際 「生きた文化財」~在来作物の声が聞こえる~

対象:小学6年生

主題名:郷土の伝統と文化

内容項目:C-(17) 伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度

道徳ノートに野菜の絵を描くように指示します。

「描いてもらう野菜は、きゅうり、ねぎ、なす、かぶです。色も塗ってくださいね。」

子供たちは話しながら、楽しそうに描いています。

その際、時間を制限します。絵を描くのが苦手な子もいるので、描けないことも認めます。

3分以内にほとんどの子が絵を完成させました。

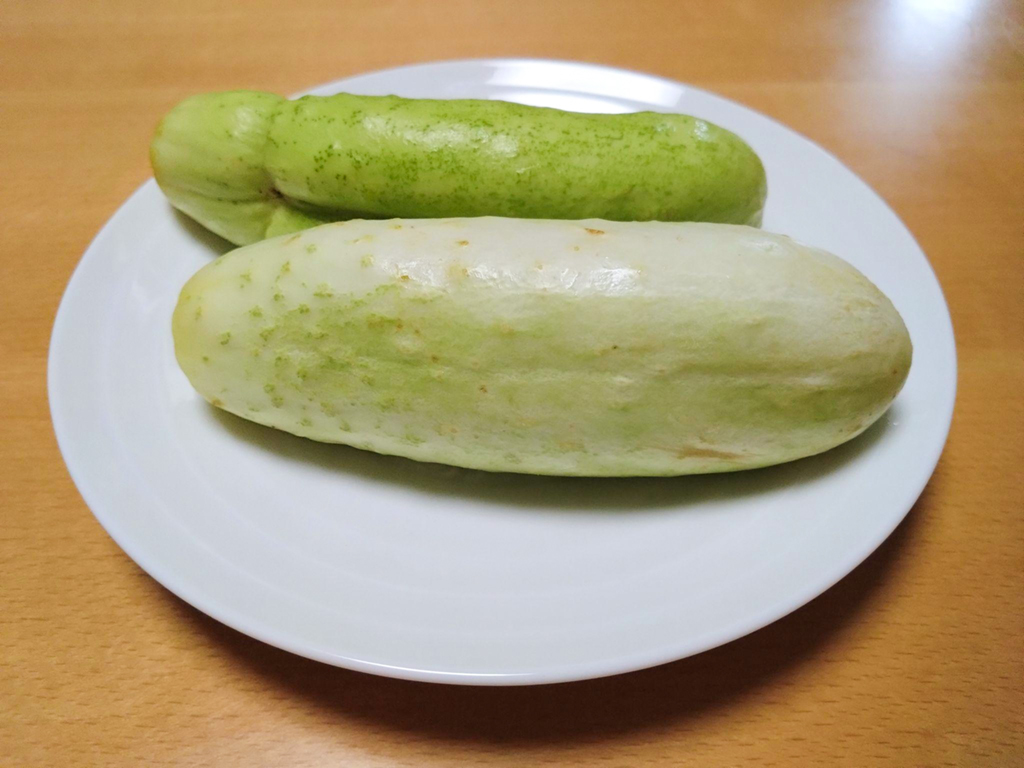

「みなさんが描いたのは、こんな野菜ですよね」と言いながら、以下の写真を提示します。

※毎時間、パワーポイントを使って授業を行っているため、実際は写真が4枚組み合わさったものを1枚にまとめて提示することになります。

「えー、何これ? 野菜なの?」

「俺、見たことある!」

子供たちは思ってもいなかった写真を見せられ、困惑する様子を見せます。

発問1 写真のような野菜は、どんな野菜だと思いますか。

●栽培に失敗した野菜。

●出荷できなかった野菜。

●捨てられた野菜。

●規格外の野菜。

●突然変異した野菜。

●品種改良した野菜。

●庄内にしかない野菜。

子供たちは、これまでの生活経験を頼りに考えました。社会科や総合で学んだことを基に考える子もいました。

いろいろな意見が出ましたが、「産直(産地直売所)に売っていたのを見たことがある。」というある子の発言から、特別な野菜ではないかということに気付き始めました。

説明

次のように説明します。

写真の野菜は、在来野菜と言います。他にも米や豆類、果樹なども含まれるので、まとめて「在来作物」と呼ばれています。

在来作物とは、ある地域で、栽培者自身が自家採種などによって種苗の保存を続けながら栽培し、世代を超えて生活に利用してきた作物と定義されています(山形在来作物研究会)。

山形県には、150品目以上の在来作物があります。おそらく、その数は日本一なのではないかとも言われています。

ただ、現状は厳しいものがあります。

山形県だけで、この数十年で30品目以上が消失しました。そして、全国では数えきれない品目が消失したと考えられています。

なぜ、このようなことが起こっているのか考えてみましょう。

先ほど、みなさんが描いた野菜、つまり、スーパーマーケットに売っているような野菜のことをF1種と言います。これらは、種苗会社で品種改良されていて、食べやすいように改良されたものです。 このような現代の品種と在来作物を比較してみましょう。

●苦味が多い、辛い、青臭い

●病気に弱い

●収量が少ない

●日持ちが短い

●形や大きさが一定でない

●栽培が難しい

●旬の時期のみの発売

在来作物は、世の中が求める大量生産、大量流通、効率化の価値観にそぐわないとされました。それに伴い、生産者の減少、高齢化の進行、後継者の不在が問題となっています。

ここまで話すと、子供たちは皆、神妙な顔つきになっていました。

「普通に店で売っている野菜のほうが食べやすいと思うけど、なんか複雑……。」

「在来作物という素晴らしいものがあったのを知らなかったのは罪だよね。」

「何だか悲しいよね。」

「なんか食べてみたくなってきた。」

などと、近くの人と話し合う様子が見られました。

実は、山形では近年、在来作物にスポットが当たる出来事が起こりました。

2014年、鶴岡市がユネスコ創造都市(食文化部門)に認定されたのです。

認定理由は、多様な在来作物とその文化がくらしに根付いているから、というものでした。

在来作物が「生きた文化財」と言われる所以です。

これまで、細々と生産者(農家)・大学・料理店・行政などが手を取り合い、在来作物を守り、その存在をPRしてきました。

その中心を担ってきた山形在来作物研究会が、間もなく20年の活動期間に幕を閉じようとしています。

発問2 研究会のみなさんに声をかけるとしたら、どんなことを伝えたいですか。

●農家になるのが夢なので、受け継いでいきたいと思います。

●情報を発信したり、身近な人に伝えたり、自分にできることを考えたいです。

●自分でも料理をして食べてみたい。そして、そのおいしさを伝えたいと思います。

●種をいただいて、学校でも育てられるものを育ててみます。

●庄内を在来作物の聖地と呼ばれるまでにしてくださり、ありがとうございました。

未来を生きる子供たちが、子供たちなりに考えた答えだと思いました。

授業の翌日、早速在来作物を買いに行った子がいました。

家族の知り合いが在来作物を作っていることを教えてくれた子もいました。

生産者(農家)の方々の想いや努力、工夫があったのはもちろんのこと、いろいろな方々の支えもあることを話しました。

最後に、「在来作物の声が聞こえますか?」と問いかけて、授業を閉じました。

子供たちの発言や様子からも、郷土に綿々と受け継がれてきた伝統や文化、それに関わったたくさんの人々の想いを感じ取ったように思いました。