小4体育「走・跳の運動(幅跳び)」指導アイデア

執筆/新潟県公立小学校教諭・菅原知昭

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、新潟県公立小学校校長・長谷川智

目次

授業づくりのポイント

「幅跳び」は助走から強く踏み切り、遠くへ跳べるようになることが楽しい運動です。「一定のリズムの助走」「自分に合ったスタート位置」「斜め上への踏切り」「両足での着地」がポイントです。これらを身に付けると、距離が伸びて楽しくなります。

陸上運動系は個人の記録に目が行き、友達とのかかわりが希薄になることも考えられます。そこで、「グループや学級の記録の合計を高めること」を目標にすることで、友達のよい動きや変化を伝え合いながら運動し、子供がより一層楽しさや喜びに触れることができるようにします。

新型コロナウイルス感染症対策として、運動前後の手洗いを徹底したり、集合時には十分な距離を空けたりするなど、安全に留意していきましょう。

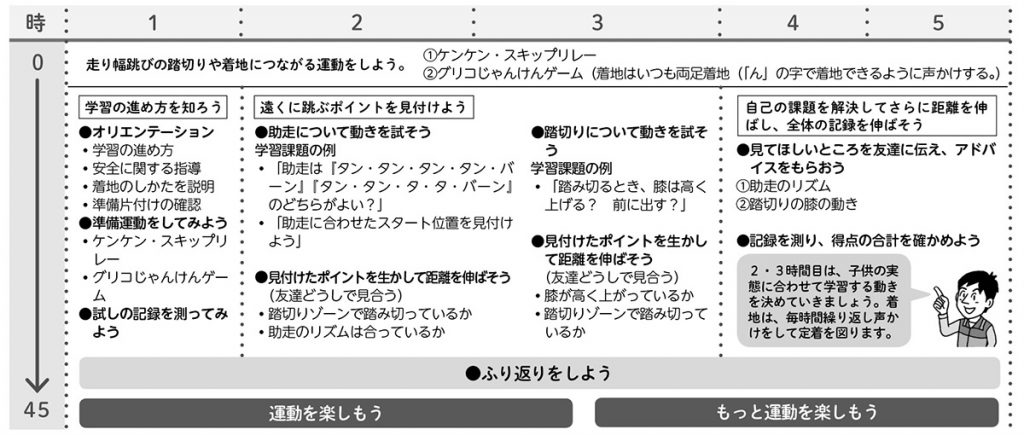

単元計画(例)

※1~3時間目は、主に行い方を知って運動を楽しみ、4・5時間目は、グループや全体の記録の伸びを楽しむことを想定しています。

楽しむ① 動きを上達させて自己の記録の伸びを楽しもう

幅跳びは、「助走⇒片足踏切り⇒両足着地」という一連の動きで構成された運動です。助走を5歩や7歩に定めると学習を進めやすくなります。幅跳びに必要な基礎感覚を、ケンケンやスキップを用いたリレー、グリコじゃんけんで楽しみながら養いましょう。

「一定のリズムの助走」「自分に合ったスタート位置」「斜め上への踏切り」など、自己の能力に適した課題を試しながら見付けていきます。そして、見付けた課題ができているか見合ったり、距離を測り合ったりするなど、かかわりながら学習できるようにしましょう。

準備運動

ケンケン・スキップリレー

イラスト/高橋正輝、横井智美

『教育技術 小三小四』2021年12/1月号より