学級の小さなトラブルを減らすには?|アヤ&メグの新任教師お悩み相談②

新任教師の悩みや疑問に二人の先輩が回答!

Instagramでは2万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 新シリーズのテーマは、「子どもの力を引き出す担任の在り方」。初任の先生の悩みや疑問をもとに、先輩教員2人が考え方や手法を提案します。答えるのは、15年目の樋口綾香先生と、11年目の竹澤萌(たけざわめぐみ)先生。具体的な問題場面に対して、担任として意識したいポイントを提示し、二人の考えを共有します。

今回は、学級内で小さなトラブルが増えていることに困っている先生へのアドバイスをお届けします。

きっと、正解は一つではありません。状況によって、考えや行動は柔軟に変化させなければならないでしょう。目の前の子どもたちの力を最大限生かすための方法を、いっしょに考えていきましょう。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

今回の相談「小さなトラブルが増えている」

第2回の相談は、学級の様子についてのお悩みです。

学級で小さなトラブルが増えています。子どもの様子を見ていると、落ち着きがない子や、疲れているように見える子がいます。子どもたちが落ち着き、それでいて活気ある教室にするためには、どのようなことに目を向ければよいでしょうか?

2学期になると、「子どもたちが落ち着かない」という言葉をよく聞くようになります。子どもたちが落ち着かない理由は、学級や担任にのみあるのではありません。子供たちを取り巻く問題は、家庭環境、前年度からの連携不足、これまでの教育的配慮不足、学力問題、校内の連携・協力不足など様々なものを含んでおり、多面的に考える必要があります。

しかしながら、担任が子どもの気持ちを無視したような指導をしたり、同じようなトラブルが何度も続いたりすると、子どもたちは安心して教室で過ごすことができなくなるでしょう。

今回は、担任として、子どもたちが安心して楽しく学校生活を送れるような学級経営の工夫や、問題の解決法がないかを柔軟に考えてみましょう。

まずは竹澤先生に聞いてみましょう。

【竹澤萌先生の回答】

「学級のシステムが機能しているか」に目を向けよう

「なんだか落ち着かないな」と感じた時、私がまず行うのは、「学級のシステムがうまくまわっているか」を見直すことでした。今回はその中の二つを紹介します。一つ目は「子どもたちだけで動けている」ことに注目したもの、二つ目は「空白をつくらない」ことに注目したものです。

1 子どもたちだけで動けるシステム

学級の子どもたちは、登校してから始業時刻までの間をどのように過ごしていますか。担任の先生として、「朝はゆとりをもって子どもたちを出迎え、笑顔で対応する」のが理想ですよね。しかし実際には、突然の電話対応や職員朝会、トラブル対応等で教室を空けることが多く、「子どもたちだけになる時間」も存在すると感じています。

一例として朝の時間を挙げましたが、これは、自習時間や給食の準備、帰りの会の時間等でも同様のことが言えると思っています。だからこそ、日頃から、担任の先生がいてもいなくても、子どもたちが自分で動けるシステムづくりをしておくことが大切です。それができると、先生は子どもたちの頑張りや助け合う姿をたくさん褒めることができるし、子どもたちに自信と安心感を与えることができます。お互いにメリットがあると考えています。

〈ちょこっとアドバイス〉

「子どもたちが進んで動ける」ように視覚的に示そう!

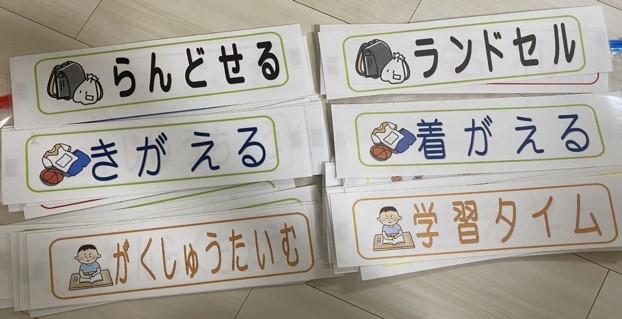

私は、やることを黒板に提示し、活動をルーティーン化することを繰り返してきました。例えば、下の写真は朝の活動をルーティーン化させる黒板です。

一般的に、人間の五感情報能力は約80パーセントが視覚(目)と言われています。それをイラスト+言葉の組み合わせで提示することで、識字に困難を抱える一年生の子どもや、外国籍の子どもにも伝わりやすいことがわかりました。また、支援級に在籍している子どもに「自分のことが終わったら、順番にとってね」とお願いすることもありました。すると、担任が声をかけなくても、次第に朝や自習のシステムが定着し、自ら進んで活動できるようになりました。短冊はひらがなと漢字の2パターン作り、学級の実態に応じて使っています。

2 空白をつくらないシステム

私は「心地のよい余白はつくっても、不必要な空白はつくらない」ことを意識するようにしています。

学校生活の中には、「ノートを提出する」「給食を運ぶ」など、子どもたちが動く場面がたくさんあります。クラスの子どもたちが一斉に動き出すと、どうなるでしょうか。ぶつかったり、順番を抜かしたり等、トラブルが起きることが予想されます。

初任の頃の私は、ノートや漢字ドリルのチェックなどで教室内に長蛇の列をつくってしまうことがよくありました。その待ち時間が長くなった場合、子どもたちは「だまって並んで待つ」ことは難しくなってきます。担任の私が「静かにしなさい」と注意したり、子どもたち同士が「うるさい」「静かにして」など言い合いになるようなことがあったりして、反省の毎日でした。

私は、このような空白を埋めるシステムを見直すことを、みなさんにも提案したいのです。

〈ちょこっとアドバイス〉

「空白をつくらないように順番や導線を決めよう!」

- 子どものチェックは、「机間指導しながら見るもの」と「提出させてから見るもの」に分ける。

- 提出させるときには、グループや列ごとなど、少人数で順番に動かす。

- 順番がくるまでは、次の活動を指示しておくことで、有意義な待ち時間にする。

- 並ぶ場所や歩く導線をきちんと決め、安全を確保する。

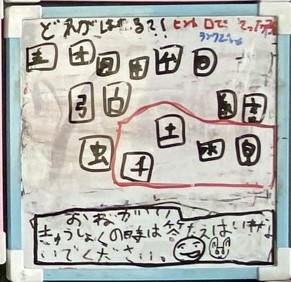

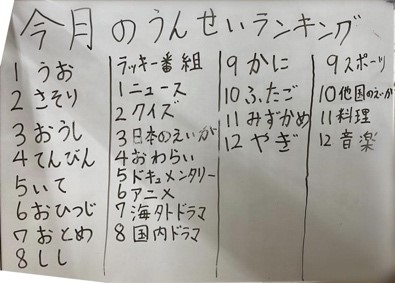

クラスの実態に合ったシステムを見直せば、スムーズにいくところがあると私は考えています。昨年度受け持った4年生のクラスでは、給食の配膳待ち時間中、係ごとに「静かに待ちながら楽しめるイベント」を企画していました。これも、不必要に空白になりそうな場面を心地よい余白に上手に変換した、子どもたち発案の工夫です。

このように、無意識だったものを少しずつ「意識化」させていくと、それがいつのまにか「無意識にできる」ようになります。一つずつ子どもたちの力でできるようになってくると、それが自信になり、次のステップへ向かうことができます。

活気ある集団づくりは「小さなシステムづくり」の積み重ねが効果を生むと考えています。ぜひ、みなさんも、ご自身の学級システムを見直してみてはいかがでしょうか。