「起立、礼、着席」の問題 ~なぜ授業時にお辞儀するの? その意味にこだわって~

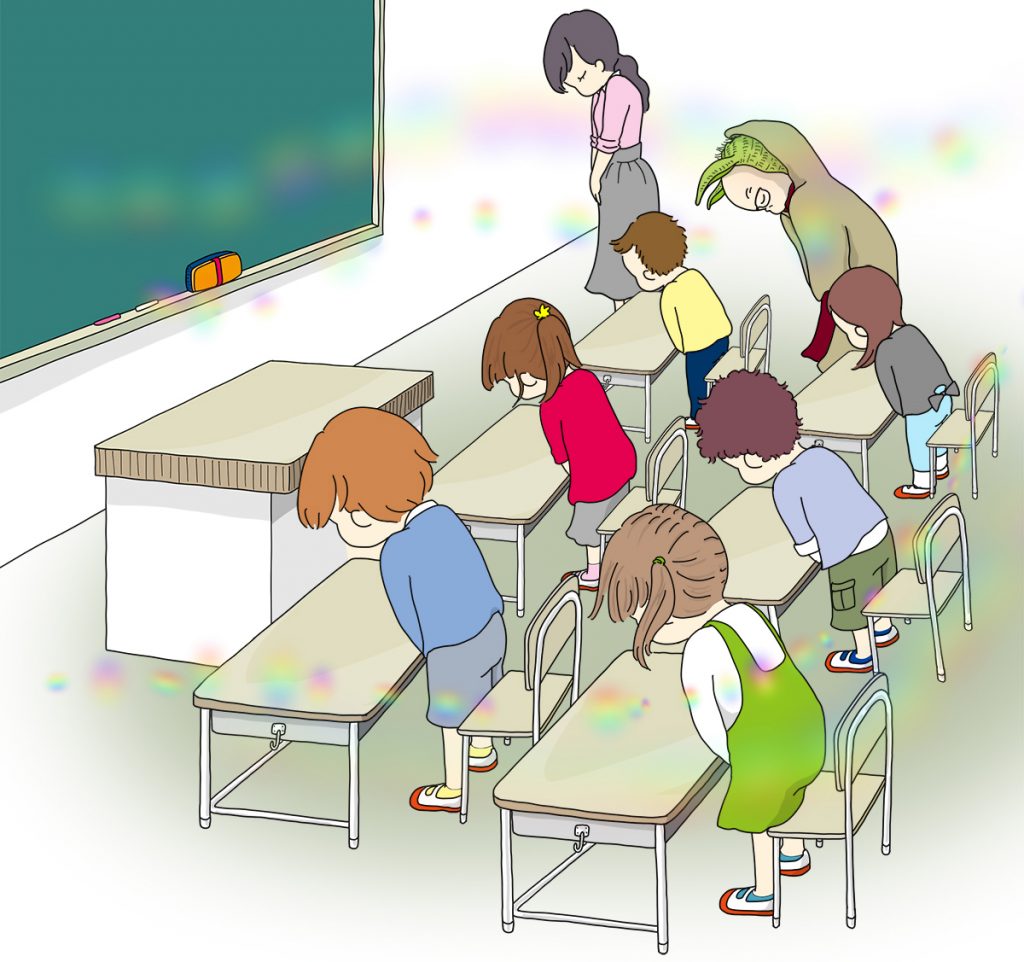

日本全国の教室では、授業の始まりと終わりにお辞儀をします。一般的には、〈「起立」「礼」「着席」〉という形が多いでしょうか。

教員と児童生徒が向き合って真剣に行います。日本の伝統的な教室風景です。ただ、わたしは若い教員時代から、『授業のはじめと終わりには、なぜお辞儀をするの?』と、意味をずっと考えてきました。

みなさんはどう考えますか??

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

1 「けじめ」論考

さてみなさん、初任者研修のときのことを思い出してください。ちょっとかっこつけてみましょう。臨床教育経営学演習です!

質問:授業のはじめと終わりに、「起立・礼・着席」あるいは「姿勢、礼、お願いします(ありがとうございました)」などの号令はなぜするのでしょうか?

わたしの経験上、初任者の皆さんはこんな答えを返してくれました。

- この行動でやはり気持ちが引き締まるから。

- 休み時間と授業時間、つまりONとOFFをはっきりさせるという気持ちの切り替えをするため。

- 教えてもらうことは感謝につながるので、最低限の礼儀として身につけさせるため。

- 授業者もやる気になるから。お互いの最低限の礼儀として。

なるほど、そうです。けじめをつける! 大切なことです。だから、多くの学校の「生活のきまり」的なマニュアルにこれが書いてあるのだろうと思います。

「起立・礼・着席」の号令と動作をサッとできればいいのですが、けじめであるからにはキチンとさせたい、ということで、やり直しや指導を入れると15秒から30秒くらいかかってしまう場合が多かったりします。仮に1回20秒としても、授業の始めと終わりで40秒。それを一年繰り返したとしたら…。概算すると、ゆうに16時間は費やしていることになります。

けじめにしては、時間をかけすぎだとも言えます。

そんなわけで、かつてのわたしは、こんな授業と関係のないことに時間をかけていいのかと疑問に思いました。特に問題がなければ、お辞儀なしで授業にさっと入り、余韻を残しながら授業を終えることが多かったです。

2 ベテラン教員Tさんに聞く

「授業のお辞儀」について、どうお考えか退職間近のTさんにお伺いしたことがあります。Tさんは、じっくり考えてこんなことを話してくれました。

「そうですねえ。わたしはずっと茶道をやってきましたけど、この道ではお稽古をする時は、当然お師匠様にきちんとした礼をしますね。『よろしくお願いいたします』『ありがとうございました』ってね。芸事では『守・破・離』が基本ですよね。学習をするにあたっても、児童生徒にとっては、わたしたちが『師』にあたり、児童生徒はいわば『守』の段階にあるわけだから、始めに礼をして教えを乞い、終わりに礼をして感謝を示すのは基本だと思いますよ。わたしは50代後半だけど、茶道の世界では鼻たれ小僧なのよ。60代、70代、80代と時を重ねて、芸事を極めていった方が『師』となるわけだから、わたしはきちんとした形で礼をしますよ。学校での授業も同じじゃないかなあ」

なるほど、児童生徒の『学習道』と考えれば、こういうとらえもあるかしれないなあと感じました。教える側の視点からも確かに民間教育研究会の中には、『授業道』として、この「守破離」の考え方で授業スキルアップを説明し、実践している団体もあります。

もともと茶道の千利休が残した言葉「規矩作法 守り尽くして 破るとも 離るるとても 本を忘るな」から来ており、道を突き詰めた結果、最終的に自分のオリジナリティを発揮する段階にいたっても、基本を忘れるな、ということのようです。ベテラン教員Tさん、さすがだなあ。