9月の「荒れない」学級づくり ~ケース別対応策~

夏休み明けは、生活リズムや学習習慣が崩れ、クラスが荒れやすいと言われます。ここでクラスをしっかり整えておくために、この時期にありがちな不安について、ケース別に対応策を紹介します。

監修/神奈川県公立小学校教諭 小西範明

(NPO日本教育再興連盟教員理事・徹底反復研究会関東支部所属)

目次

FUAN【不安】からFUN【楽しみ】へ

集団の荒れに効くヒント

秋に見られる集団の荒れは、基本的には春にすべきだった学習規律の確立の甘さ、蓄積された指導の癖やブレが影響しています。同じ指導者が一時の気合いや根性で劇的に集団を変えるのは難しいことです。中長期的な目標を定めて、荒れを食い止め、戦略的に不安を解消し、楽しみながら集団を変えていくヒントを紹介します。

★まずは、三間(サンマ)チェック

三間とは教育業界で使われる「時間」「空間」「仲間」を総称する造語です。新学期が始まる前に、この三間で荒れの要素をチェックします。

【時間】 子どもたちが暇になる時間があるか。学習課題はできそうでできない、時間設定をする。

【空間】 子どもたちが騒ぎたくなる環境になっていないか。教室や廊下にある余計なものは全て撤去し、落ち着いて歩けるように掲示物等を工夫する。

【仲間】 仲のよさが偏っている場合は席を離す。ペア・グループ活動もクラスの総意を得て意図的に席を決め、問題行動が頻繁に見られる児童を同じにしない。

ケース1.学級経営に自信がない

◆目標と教師エネルギーのバランスを確認

一学期のふり返り、当初の学級経営の目標と現実の乖離を認識しましょう。想定よりも集団の育ちが低い場合は目標を修正します。

ここで必要なのは、広い視野と自分のエネルギーです。短期間でなんとかしようと意気込むのではなく、少しでもよくしようと粘り強く工夫をしていくことです。

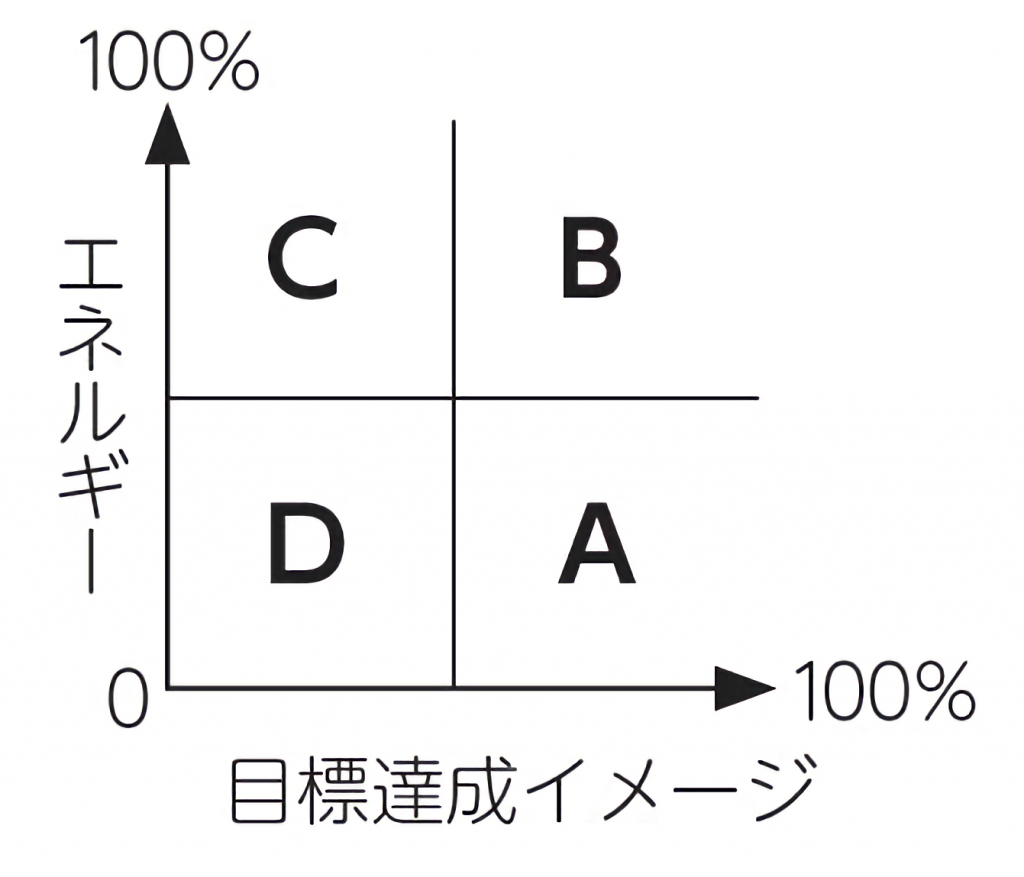

目標と同様に、自分のエネルギー量も考慮し、修正した目標に対して、どの程度、エネルギーが必要か、イメージしながら日々を過ごしていきます。全てのことに全てのエネルギーを費やすのではなく、どこにどうエネルギーを費やすかを考えることで、メリハリのある指導ができるようになります。目指すべきはAゾーンであり、Cゾーンに入ってきたら注意必要。改めて指導を見直しましょう。

ケース2.授業に集中しないのではないか

◆学習の環境づくりにエネルギーを使う

新学期当初は、子どもたちが集中できる環境づくりにエネルギーを使うことを優先しましょう。集団の力が弱くなる原因は様々ですが、クラスが荒れているときに決まって教師が多用する言葉があります。それは「静かにしましょう」です。この注意が全く必要ではない姿をイメージしてください。

話が聞けるようになれば、指導が効き、児童同士の仲もよくなるという姿を思い浮かべるのです。さらに、この集中できる環境づくりを徹底させることで、学力面でも児童の学習する姿を認めてほめる、児童は自信がつく、学力が上がる、という好循環が始まります。

では、最も集中している学習とは何か、それは学習の中身ではなく、学習形態に着目します。

集中しやすい学習形態の例

- 大テスト(単元テスト)

- 小テスト(漢字・計算など)

- 読み聞かせ(絵本・紙芝居)

- 読み聞かせ(本)

- 自由読書

- 動画学習(DVD・ビデオ)

- 大人の塗り絵

- ドリル学習

- 視写

- 教科書+ワークシートでの学習

これらの学習形態は「無言で」(一人で)学習することが可能です。学習規律が安定するまで、これらの学習形態を少し多めに活用することで、集中する時間を多くしていきます。

学習規律が安定しない多くの場合、高度な授業展開をしようとしても、問題行動に対する注意が多すぎて、きちんとできている児童をしっかりとほめることが難しくなります。注意自体の声が騒がしくて雰囲気もよくなりません。

しかし、これらの学習形態では、一人ひとりの学びが保障されやすく、また誰でもできる指導です。子どもたちが学習する間、余裕をもって子どものよさをしっかりと見とりほめることができます。

また、これらは教師のエネルギーはそれほど大きくないので、残りのエネルギーを教材研究に費やすなど、専門的な教育に取り組んでいくことができます。

◆紙芝居のススメ

前述の集中してできる学習形態の中でも、低学年では「紙芝居」がお薦めです。紙芝居はどの学校でも多くの種類を取りそろえていてビジュアルがたっぷりなので、物語に引き込まれます。国語科・生活科・道徳のメイン教材として、また教科書単元の導入としても使用できるので、汎用性が高い学習形態なのです。

◆学級通信を生かした学習

学級通信を発行する目的は様々ですが、集中して学習することを目的とすると、学級通信も工夫できます。表面にはスケジュールや持ち物、学級の様子や担任の思いを記載し、裏面には復習コーナーと題して学習プリントの意味合いをもたせます。学級通信なので保護者が見ます。授業中に取り組むことでより緊張感が生まれます。テスト前などに実施するとよいでしょう。また問題も、できれば児童が作成した問題集にしたほうが、問題を見る側にとっては見応えがあるものになります。