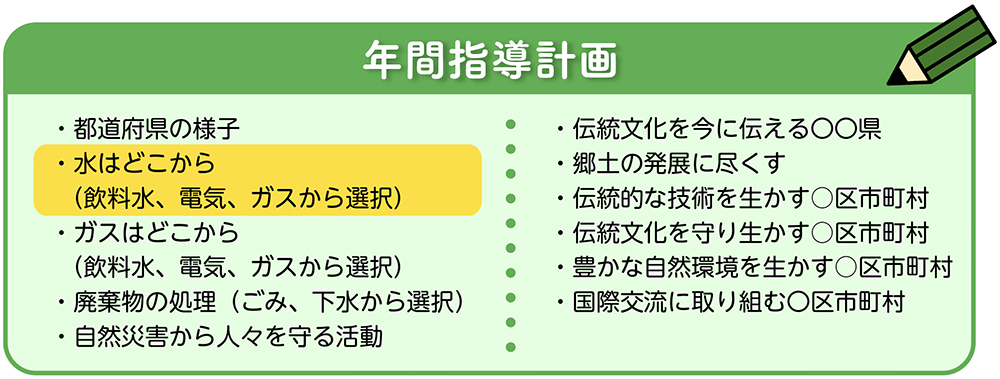

小4社会「水はどこから」指導アイデア

執筆/福島大学附属小学校教諭・板倉正哉

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、国士舘大学教授・秋田博昭

目次

目標

飲料水の供給のための事業について、供給の仕組みや経路、県内外の人々の協力などに着目して、見学・調査したり地図などの資料で調べたりしてまとめ、飲料水の供給のための事業の様子を捉え、それらの事業が果たす役割を考え、表現することを通して、本事業は安全で安定的に供給できるよう進められていることや、地域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っていることを理解することができるようにするとともに、主体的に学習問題を追究・解決し、学習したことを基に、節水など自分たちにできることを考えようとする態度を養う。

評価規準

知識・技能

①供給の仕組みや経路、県内外の人々の協力などについて見学・調査したり地図などの資料などで調べたりして、必要な情報を集め、読み取り、飲料水の供給のための事業の様子を理解している。

②調べたことを白地図や図表、文などにまとめ、飲料水を供給する事業は、安全で安定的に供給できるよう進められていることや、地域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っていることを理解している。

思考・判断・表現

①供給の仕組みや経路、県内外の人々の協力などに着目して、問いを見い出し、飲料水の供給のための事業の様子について考え、表現している。

②飲料水の供給のための事業に見られる仕組みや人々の協力関係と地域の人々の健康や生活環境を関連付けて飲料水の供給のための事業が果たす役割を考えたり、学習したことを基に、節水など自分たちが協力できることを考えたり選択・判断したりして表現している。

主体的に学習に取り組む態度

①飲料水を供給する事業について、予想や学習計画を立てたり、学習を振り返って見直したりして、学習問題を追究し、解決しようとしている。

②学習したことを基に、節水など自分たちが協力できることを考えようとしている。

学習の流れ(10時間扱い)

問題をつくる 1時間

- 4種類の飲料水を比較しながら、安全性や品質に着目して話し合い、学習問題を設定する。

(学習問題)

なぜ福島市の水道の蛇口からは安全な水がたくさん出るのかな?

追究する 7時間

- 経路について調べ、安全で安定的な供給の理由を話し合う。

- 浄水場の浄水処理や供給の仕組みを調べる。(2時間)

- 安定的に飲料水を供給するダムの仕組みを調べる。

- 飲料水の供給のための事業が整備される前の様子を調べる。

- 水源林を確保する取組を調べる。

- 水の循環について調べる。

まとめる 2時間

- 飲料水の供給のための事業に見られる仕組みや人々の協力関係についてまとめる。

- 学習したことを基に、節水など自分たちにできることを考える。

問題をつくる

販売されている4種類の飲料水について、その安全性や品質に着目して話し合う。(1/10時間)

導入のくふう

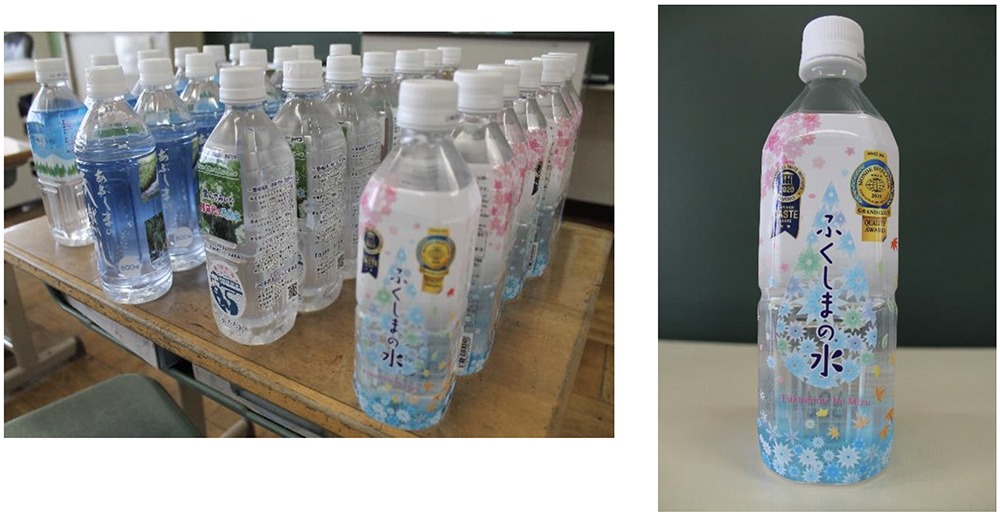

福島市の水道水が販売されていることや、安全性や品質が認められて賞を受賞しているという事実から、水道水を供給する事業に対して関心をもち、学習問題を設定することができるようにする。

1時間目 4種類の飲料水を比較しながら、安全性や品質に着目して話し合い、学習問題を設定する。

A~Dは、福島県内で販売されている飲料水です。味や見た目を比べてみましょう。

A~Dの水は、どれも透き通っていて、きれいです。

味はどれもおいしいね。天然水なのかな?

A~Dの飲料水のうち、実はDだけは天然水ではなく福島市の水道水なのです。

そうなのですか? 知らなかったな。よくペットボトルを見てみると、賞を受賞しているね。味がおいしいからなのかな?

今、タブレット型端末で調べてみたら、味だけでなく衛生的で安全性が高いから世界的にも認められているらしいわ。

福島市の水道の蛇口からは、安全な水がたくさん出るのね。そんな大切な水だとは知らずに使っていたわ。

そう言えば、学校の手洗いのところに賞を受賞したというシールが貼ってあったよ。あまり気にしたことがなかったけれど、このことだったんだね。

でも、なぜ福島市の水道の蛇口からは安全な水がたくさん出るのかな? 秘密がありそうだね。みんなで調べてみようよ。

なぜ福島市の水道の蛇口からは安全な水がたくさん出るのかな?

《問いを見いだすためのポイント》

水源の実態は地域によってさまざまですが、本実践では、「おいしくない」「水質はあまりよくない」といった水道水へのイメージに対して、「福島市FCDFEAの水道水はおいしいので販売されている」「安全で質の高い飲料水として表彰されている」という事実に出合わせることで、水道水を供給する事業に対して関心をもち、学習問題を設定するように工夫しています。

追究する

供給の仕組みや経路、県内外の人々の協力などに着目して飲料水の供給のための事業の様子について調べる。(2~8/10時間)

見通しをもって問題解決に向かうためのくふう

予想を基にして自主的、自発的に調べたことを取り上げながら話し合いを進めることで、これから調べなければいけないことを明確にし、問題解決の見通しをもつことができるようにする。

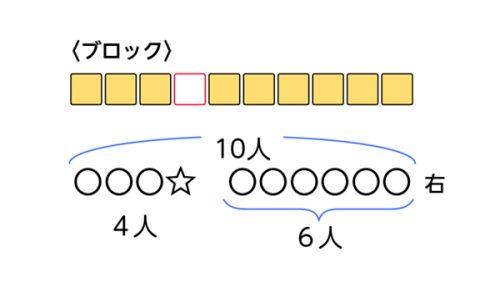

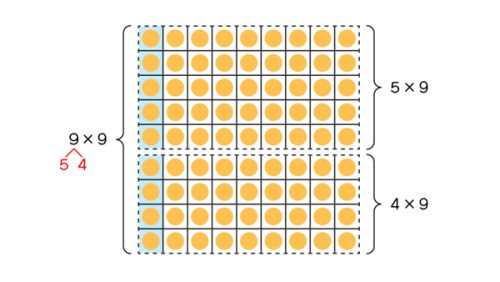

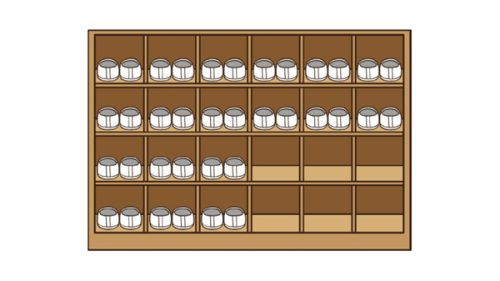

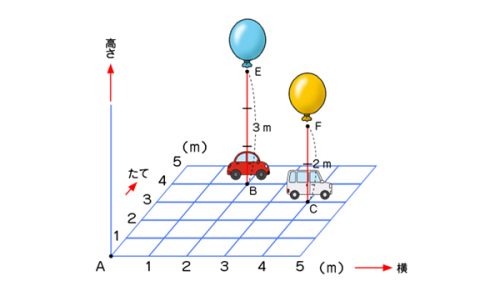

2時間目 飲料水が供給される経路について調べ、安全で安定的に供給されている理由を話し合う。

なぜ福島市の水道の蛇口からは、安全な水がたくさん出るのだと思いますか?

イラスト/栗原清、横井智美