小2体育「走・跳の運動遊び」指導アイデア

執筆/滋賀県公立小学校教諭・脇田瑞加

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、滋賀県公立小学校校長・内藤康司

目次

授業づくりのポイント

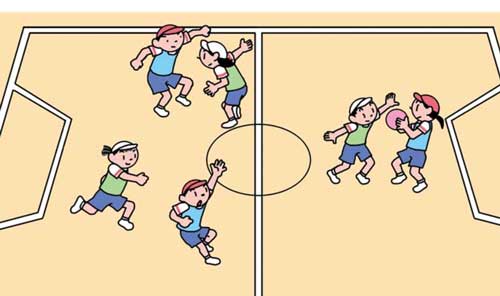

跳の運動遊びでは、リズムよく跳ぶ面白さや心地よさに触れることが大切です。

単元前半では、「リズミカルに」「遠くへ」「高く」といった跳び方が経験できる動物のエリア(場)に挑戦します。障害物の置き方を工夫することで、自分に合った場を選んで挑戦し、跳ぶ楽しさを味わうことができます。

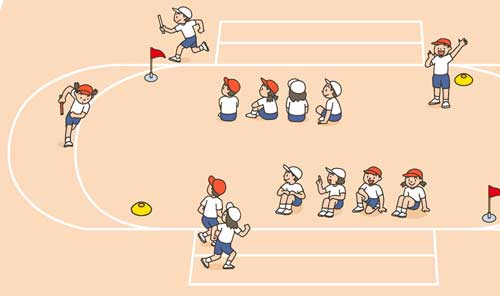

単元後半では、「チャレンジ・ジャンプカード」を使ってミッションに挑戦し、運動遊びをより楽しく行えるようにします。

また単元を通して、目標をもち、遊び方を工夫するとともに、友達のよい動きを伝えたり、誰とでも仲よく運動をしたりすることができるようにしていきましょう。

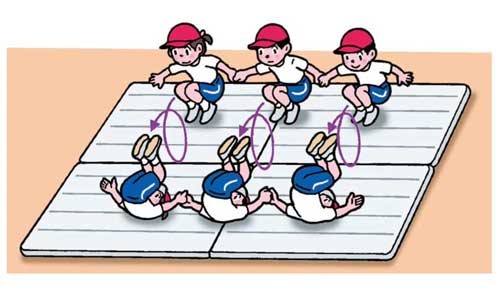

単元計画(例)

※前半は、ピョンピョン島で跳ぶ面白さを味わい、後半はペアでミッションに挑戦することを楽しむ単元計画としています。

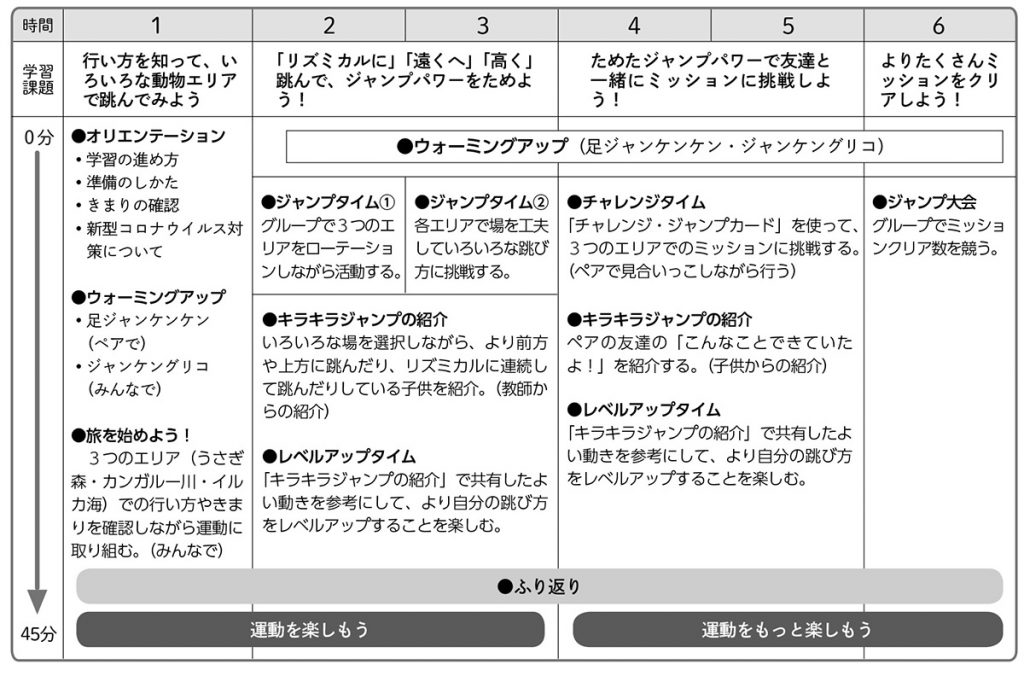

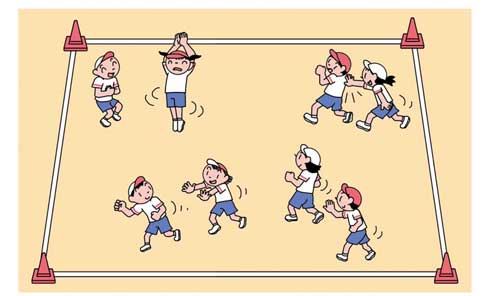

楽しむ①ピョンピョン島を楽しもう

単元前半では、「ピョンピョン島でジャンプパワーをためよう!」というストーリーを楽しみながら、跳ぶ運動遊びに取り組みます。下の絵のような場で、自分で高さや距離を選んで挑戦できるように、障害物の置き方や変え方、遊び方を教師が見本を示しながらていねいに確認していきましょう。

また、それぞれの場には、オノマトペカードを提示しておきます。例えば「うさぎ森」では、「ケン・グー・ケーン・グー」といった場に合ったカードを使ってリズムをとりながら跳べるようにしてみましょう。

自分に合ったリズムを見付けるなど工夫して跳んでみてもよいでしょう。

イラスト/栗原清、横井智美

『教育技術 小一小二』2021年8/9月号より