困った!実験で思い通りの結果が出ないときどうしたらいい?【理科の壺〜理科担任のはじめ方】

理科の指導が苦手とされる理由の1つに「実験が失敗したらどうしよう」という不安です。理科の場合、担当する学年が変われば学習内容も変わるため、授業前によく調べておかないといけないところも負担感が大きいところでもあります。結果が思い通りに出なかったらどうします? 先生は、子どもと一緒に考えればいいのです! 優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/東京都公立小学校主任教諭・伊藤知子

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

目次

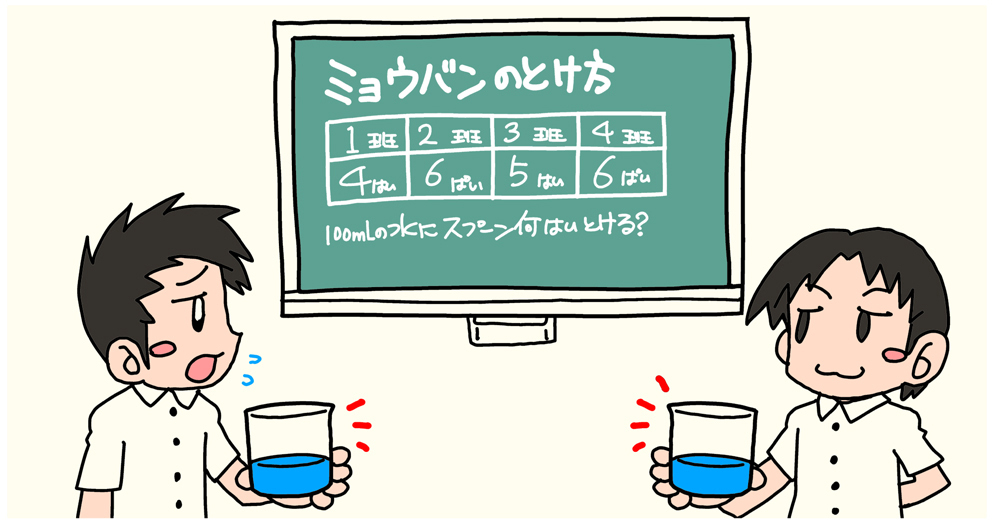

1 ひと班だけ結果が違う!

グループ実験の結果が、あるグループだけ違っていることがあります。それは、実験の方法を間違っていたり、結果の見方が違っていたりするためのことが多いです。そんなときは、全グループの結果を表などにまとめて提示して確認させ、子どもたちに検討させましょう。「あれ、うちの班だけ違うよ。そういえばあのとき…。」と気付くことがあるかもしれません。

5年の「ものの溶け方」の実験で、水の量を間違えてミョウバンを溶かしていたことがありました。本人たちは、実験中は間違いに気付きません。他の班の結果を見て、ビーカーを見比べて、「もしかしたら…。」と思ったようでした。

可能であれば、再実験をさせましょう。手順を確認してから再実験をさせることで、自分たちの間違いや勘違いに気付いたり、正しく結果を見たりできるかもしれません。

2 結果がばらばら!

ばらつき、誤差があるために、実験結果がばらばらになってしまうことがあります。例えば、振り子の周期を調べる実験や電磁石の鉄を引き付ける力の強さを調べる実験、コンデンサーをつないだ豆電球の点灯時間を調べる実験などです。このような活動は、実験前に「とりあえずやってみよう」という試行の時間を設け、「同じようにやっているのに、結果がばらばらだね。正確な結果を出すためにはどうしたらいいかな。」と子どもたちに問いかけ、実験方法を再度検討する活動を入れましょう。

振り子の実験ならば、1台の振り子を「何人もの子どもたちに」「1往復だけ」測定させます。そうすると、結果がばらばらになるはずです。そこで、10往復の時間を計ることや、複数回実験し平均を求めること、振り子を正面から見ること、最初の1往復は計測しないこと等を検討しましょう。

電磁石の実験ならば、はじめに「クレーンゲーム」と称して、班の中でだれが一番クリップを付けることができるか競わせます。それを発表させると、班によって結果に大きな差が出ます。どのように付けたのかを確認すると、電磁石を横向きにして付けた、縦にまっすぐ付けた、1回だけ付けた、付けてからぐるぐる回した等、いろいろな違いが出てくるはずです。そこで、正確な結果を出すためにはどのようにしたらよいかを検討させます。

どの実験もみんな同じように行う必要はありませんが、正確で、客観性、再現性のある実験を行うことの大切さも学ばせていきましょう。