ぬまっち先生の高学年学級開き【ぬまっち流】

子どもたちの自主性・自立性を引き出す、斬新でユニークな授業がテレビや雑誌で話題の「ぬまっち」こと、沼田晶弘先生。子どもたちの自ら成長する力を引き出し、チャレンジする力を育てる、ぬまっち流の型破りな学級開きとは・・・?

「これからご紹介する内容は、全てやろうと思うと苦しくなってしまうかもしれません。何か一つでも取り入れてみようという気持ちで、取り組んでみてくださいね」(沼田先生)

授業は子どもと同じ目線になるように座りながら行う。撮影/下重修

目次

「世界一のクラス」を目指すメンバーとの顔合わせ

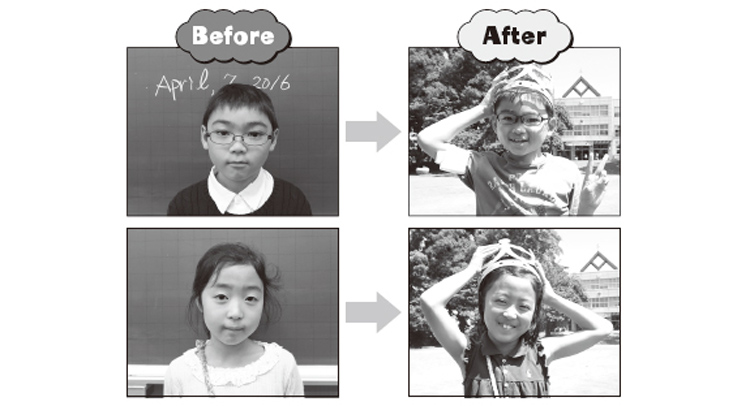

≪1日目/おすすめミッション1≫全員の写真を撮影せよ

新学年の初日には、必ず一人ひとりの写真を撮ります。教室で子どもたちと顔を合わせてすぐに、あえてニコニコせずぶっきらぼうに言います。

「みんなの顔と名前を覚えたいから、全員の写真を撮るよ」

子どもたちは、新しい教室、新しい友達、そして、見た目の怖そうな担任を前にとまどいますが、その緊張した表情のまま写真を撮ります。これは、クラスがスタートした瞬間=子どもたちが出発点に立ったその瞬間の表情を、記録として残すためです。

今後、徐々にクラスに慣れ、友達が増え、たくさんのイベントを一緒に体験していくことで大きく成長していきます。

≪1日目/おすすめミッション2≫担任の自己紹介と目標を伝えよ

次に担任の自己紹介をします。比較的短く簡単に、名前とクラスの目標を伝えるだけです。

「はじめまして。沼田晶弘と言います。このクラスで目指したいことは、1つは世界一楽しいクラスにすること。もう1つは何でも自分でできる人になってもらうこと、です」

なぜ「世界一のクラス」を目指すのか、それは、いつか子どもたちが大人になって小学校時代を思い出したとき、「あのクラスは一番楽しかったな」「あの時、みんなであんなすごいことやり遂げた」と感じられる自信をつけさせたいからです。だから、子どもたちにも考えさせます。

「世界一のクラスってなんだろうね? 世界一楽しいって、簡単に比べられないよね。世界一かどうかが証明されるのは、君たちが大人になった時だ。大人になって、小学校時代こうだったよねってお互いに話した時に、相手のクラスもいいけど、自分たちのクラスも負けてないと思える。そしてずっと負けなければ世界一ってことじゃない?」

「世界一」という言葉は、目標として抽象的に思われるかもしれません。でも、子どもたちが「自分たちのクラスは世界一だ」と思うことが大切なんです。また、世界一という言葉は万能です。クラスが少し緩みがちなときには、「ほら、これで世界一って言える?」「そんな状態なら、世界一返上しようぜ」などと言ってハッパをかけます。

そうすると、子どもたちはもう少し頑張ってみようという気持ちになるのです。「世界一」という、少し曖昧なようで、とんでもなく大きな目標だからこそベストなのです。

もう1つ、「なんでも自分でできる人」を目指すのは、子どもたちの自主性を伸ばしたいからです。どんなときも自分で考え、自分から取り組んでいくクラスだよ、ということを最初から伝えておくのです。

≪1日目/おすすめミッション3≫子どもたちの自己紹介で緊張をほぐせ

担任の次は全員に自己紹介してもらいます。子どもの話にツッコミを入れながら、気持ちをほぐしていきます。例えば、「サッカー好きです」と言ったら、「サッカーは何が好きなの? ボール?」とちょっとボケたり、「プレーするのが好き」と答えたら、「どんなプレースタイルが好きなの?」と突っ込んだりします。

「お菓子が好きです」という子がいたら「何のお菓子? あれ旨いよね。あの店行ったことある? みんなは?」と全員に聞いたりもします。

自分のことを上手に話せる子もいますが、話すのが苦手な子には、できるだけイエス・ノーで答えらえるような質問をします。そうやって、その子ならではのネタを拾い、笑わせながら緊張をほぐし、心の距離を縮めていきます。

初めはちょっと怖そうだったけど、話してみるとなんか面白そうな先生だぞ。本音で話せそうな先生だな、と思わせる。そして、この教室では「何を言っても大丈夫」という雰囲気をつくることが狙いです。