小6理科「ものの燃え方」指導アイデア

執筆/福岡県北九州市立折尾東小学校教諭・松隈大輔

福岡県北九州市立熊西小学校教諭・近藤嵩晃

監修/文部科学省教科調査官・鳴川哲也

福岡県北九州市立黒畑小学校校長・田村嘉浩

福岡県北九州市立八枝小学校教頭・南波啓一

目次

単元の目標

燃焼の仕組みについて、空気の変化に着目して、物の燃え方を多面的に調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察・実験などに関する技能を身に付けるとともに、主により妥当な考えをつくりだす力や主体的に問題を解決しようとする態度を育成することがねらいとなります。

学習指導要領では、次のことを理解するようにすることが示されています。

(ア)植物体が燃えるときには、空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができること。

子供が問題解決の活動を通して、上の(ア)を理解するように指導しましょう。また、その過程において、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を育成しましょう。

単元展開

総時数 9時間

本単元では質的・実体的な見方を働かせて、空気(主に酸素や二酸化炭素)の存在に着目して自然事象を捉えることが大切です。実体的な見方を働かせて、目には見えない空気の存在を意識したり、質的な見方を働かせて、物が燃える前と後の空気の変化を捉えようとしたりするなど、見方・考え方を意識的に働かせた問題解決を促しましょう。

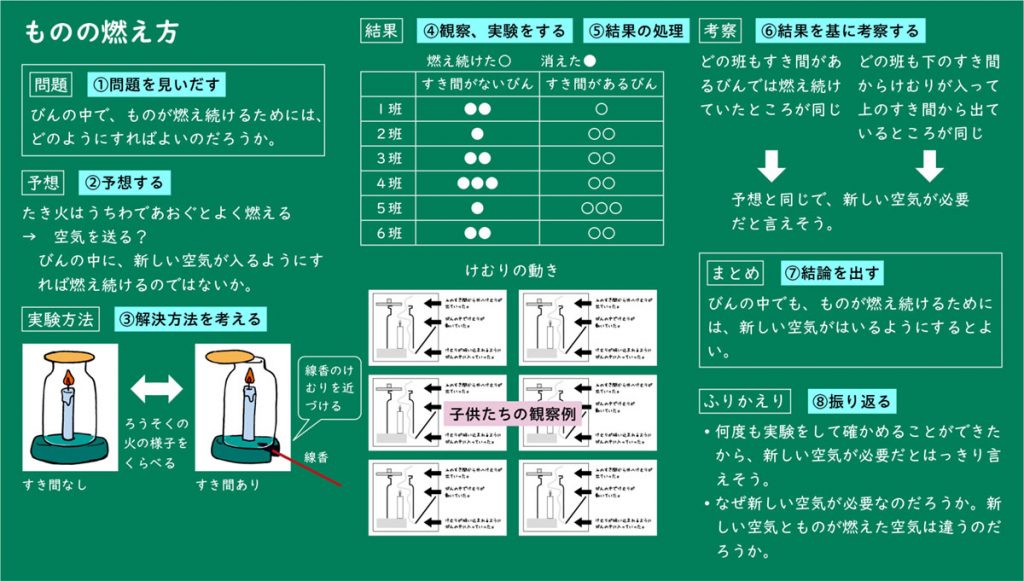

第1次 ものの燃え方と空気との関係を調べる

1・2 びんの中のろうそくが燃えるときの空気の様子を調べる(授業の詳細)

3・4 ものを燃やすはたらきがある気体について調べる

第2次 ものが燃えるときの空気の変化について調べる

1 ものが燃える前と燃えた後の空気の違いについて調べる計画を立て、石灰水と気体検知管の使い方を知る

2・3 ものが燃える前と燃えたあとの空気の違いを調べる

4 学習のまとめと振り返りを行う

授業の詳細

第1次 ものの燃え方と空気との関係を調べる

1・2 びんの中のろうそくが燃えるときの空気の様子を調べる

①問題を見いだす【自然事象との出会い】

雨や風から火を守るランタンを知っていますか。

キャンプ道具で見たことがあります。本当に火を守ることができるのかな。

ためしてみましょう。

多くの子供には、火を消すには風を当てたり、水をかけたりする必要があるというイメージがあります。火を守るためにびんで囲んだはずなのに、ふたを閉めるだけで火が消えてしまう現象は多くの子供にとって元々もっているイメージとずれがあります。このずれを対話の中で掘り起こして問題を見いだすことができるようにするとよいです。

あれ。燃えているろうそくを閉じ込めると火が消えてしまうよ。

風の影響を受けないようにするには、びんの中で燃やした方がいいと思ったけれど違うのかな。

たき火のように木が燃え続けるときと何が違うのかな。

安全指導

安全指導①

火を扱うため、濡れ雑巾の準備をすることや、燃えやすいものを机の上に置かないことに気を付けましょう。炎とガラスが近すぎるとガラスが割れることがあります。ここでは小さめのろうそくを使いましょう。

安全指導②

集気びんやふたは熱くなっていることがあるので十分注意させてください。

万が一火傷してしまった場合は、流水でしっかりと冷やす必要があります。赤くなった程度に見えても、皮膚下の奥の方まで痛めている場合があります。

その他のポイント

実験の結果を記録する際は、ICT端末のカメラ機能を使い、線香の煙の動きを動画で撮影するのもよいでしょう。考察の際、その動画を見て事実を確認し、事実を基にした考察ができるように促しましょう。

イラスト/兎京香