生徒と教員のバイタルデータを授業改善に生かす【連続企画「教育DX」時代の学校マネジメント#01】

2021~2022年度にかけて、教育データの利活用に関する2つの実証研究に取り組み、生徒の集中力の可視化や教員、生徒の心身の状態を一覧化などによる授業改善に取り組んできた久喜市立鷲宮中学校(生徒数311人/2023年5月現在)。その内容と成果について、青木真一校長と久喜市教育委員会指導課主幹 山本純 GIGAスクール推進室長に伺った。

埼玉県久喜市教育委員会/久喜市立鷲宮中学校

写真左から、鷲宮中学校の青木真一校長と、久喜市教育委員会でGIGAスクール推進室長を務める山本純指導課主幹。

この記事は、連続企画「『教育DX』時代の学校マネジメント」の1回目です。記事一覧はこちら

目次

腕時計型センサーで脈拍を計測し生徒個々の集中度を可視化する

生徒のバイタルデータ(体温や脈拍、呼吸などの生体情報)を活用して集中力を可視化する研究(研究名:バイタルデータを活用した生徒の集中力に関する実証研究)と、生徒や教職員の心身の状態を一覧化する研究(研究名:BI〔ビジネス・インテリジェンス・ツール〕を活用した「次世代型学校教育」の実現に関する実証研究)――。GIGAスクール構想が推進されるなか、久喜市立鷲宮中学校では、2021年から2022年度にかけて、企業と連携し教育データを利活用する2つの実証研究を行った。

バイタルデータから集中力を可視化する研究は、前国立健康・栄養研究所研究員の高山光尚氏が医療・健康分野で研究していたものだ。2020年度末、経済産業省から久喜市教育委員会に「バイタルデータを教育分野に応用できないか」と協力の打診があり、市教委はそれに応諾。当時、市教委の指導課長を務めていた青木真一氏が鷲宮中学校の校長に異動するタイミングだったことから、2021年11月から2022年2月まで、同校で研究が実施されることになったという。

この研究は、生徒の脈拍と心拍数を計測して解析し、学習時の集中力を可視化。そのデータから心理状態を分析し、授業改善や生徒への助言に生かすことを目的として設定した。

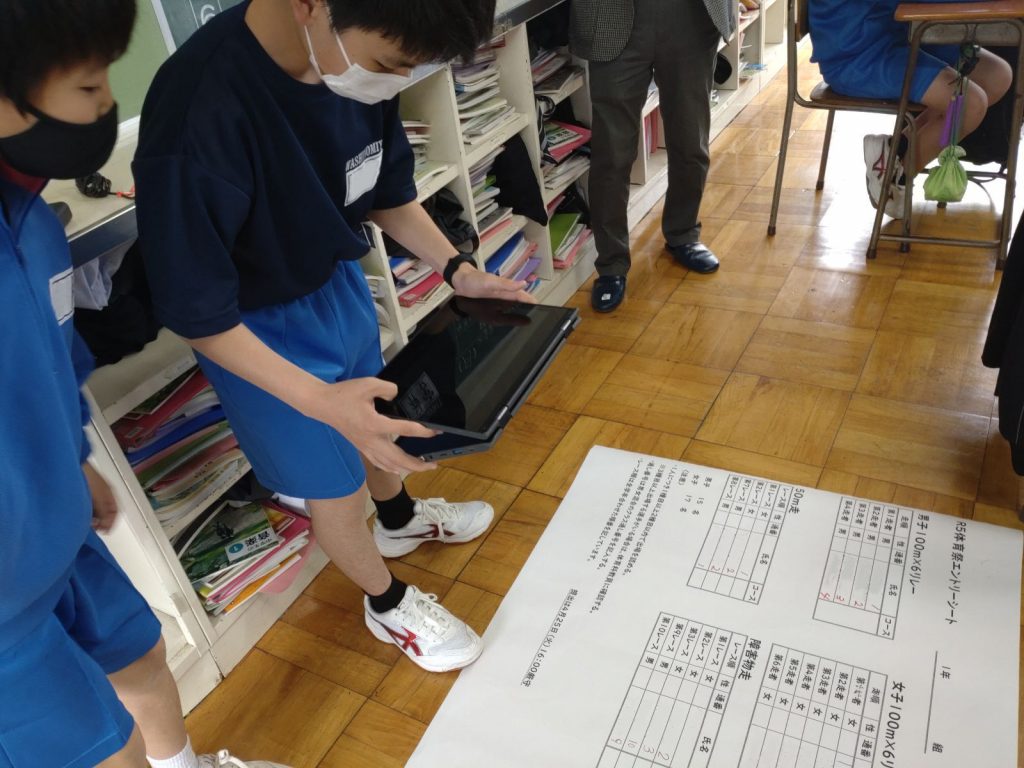

具体的には、生徒は登校後に腕時計のようなリストバンド式バイタルセンサーを装着。下校時に外すまで、授業中も休み時間も脈拍が自動的に計測され、サーバーに送信される。同時に、生徒が反応したのはどのような状況だったのか、生徒の表情やしぐさはどうだったのかなどを確認するため、授業の様子もビデオで録画しておく。

それらのデータを同研究の主幹を務めた高山氏が解析し、生徒それぞれの集中度が数分単位でグラフ化。その解析データをもとに高山氏、青木校長、教職員のほか、市教委の担当者も交えてデータ検討会を開いた。

集中力に関わる特徴を把握して生徒一人一人の支援に生かす

学級全員のグラフを見て全体的に集中度が下がっていれば、教員はもっと授業に夢中になれるよう授業内容を改善したり、工夫したりすることが求められる。

「データでわかれば、教員は根拠をもって授業を改善できるようになります」(青木校長)

なかには授業中の集中度は低いが、休み時間の集中度が高い生徒がいた。評定を見ると、この生徒は成績上位層で、この子にとって一斉授業での課題は、それほど集中力を高めなくてもついていける範囲ではないかと推測された。

「個別の課題や、自分のペースで進められるような学習形態を取っていれば、この子はもっと高い集中力を発揮したと思います」(青木校長)

また、ある2人の生徒のデータを比較したところ、授業の導入部ではどちらの生徒も集中度が高かったが、その後、教員が授業を進めるうちに、一方は集中度を高め、もう片方の生徒は集中度が下がったという例があった。このデータからは、いわゆる講義型の一斉授業では「個別最適な学び」を起こせていないことが読み取れたという。

その一方で、3人の生徒の集中度がシンクロして高まっているデータもあった。このときはグループワークを中心にした課題解決型の授業だったという。ちなみに生徒個々のデータから変化の要因を読み取る際には、生徒の評定だけでなく、社交性やコミュニケーション能力などの性格的な要素も加味している。

「このように生徒それぞれの変化に着目すると、その生徒が集中力を発揮する際の特徴がつかめ、個別の支援に生かせることがわかりました。それがこの研究の成果だと思います」(青木校長)