人物の「表情」の描き分け方レッスン【イラスト上達塾 #4】

板書やプリントに添えるちょっとしたイラストを描くことができたらいいなぁと思いつつも、苦手だから無理、と、諦めていませんか? 実は、「知識」をつけて練習すれば、誰でも必ずうまくなれるとのことなのです! この連載では、自称「努力派」イラストレーターの設樂みな子さんが、イラストを描くためのコツを具体的に教えてくれます。第4回は、「表情の描き分け」について。 人間だけでなく、動物、モノまで、いろんな表情をつけてみましょう!

教えてくれるのは……設樂 みな子 さん

イラストレーター・漫画家・ブックデザイナー。絵はそれほどうまくなかったのに努力してプロになった頑張り屋さん。

目次

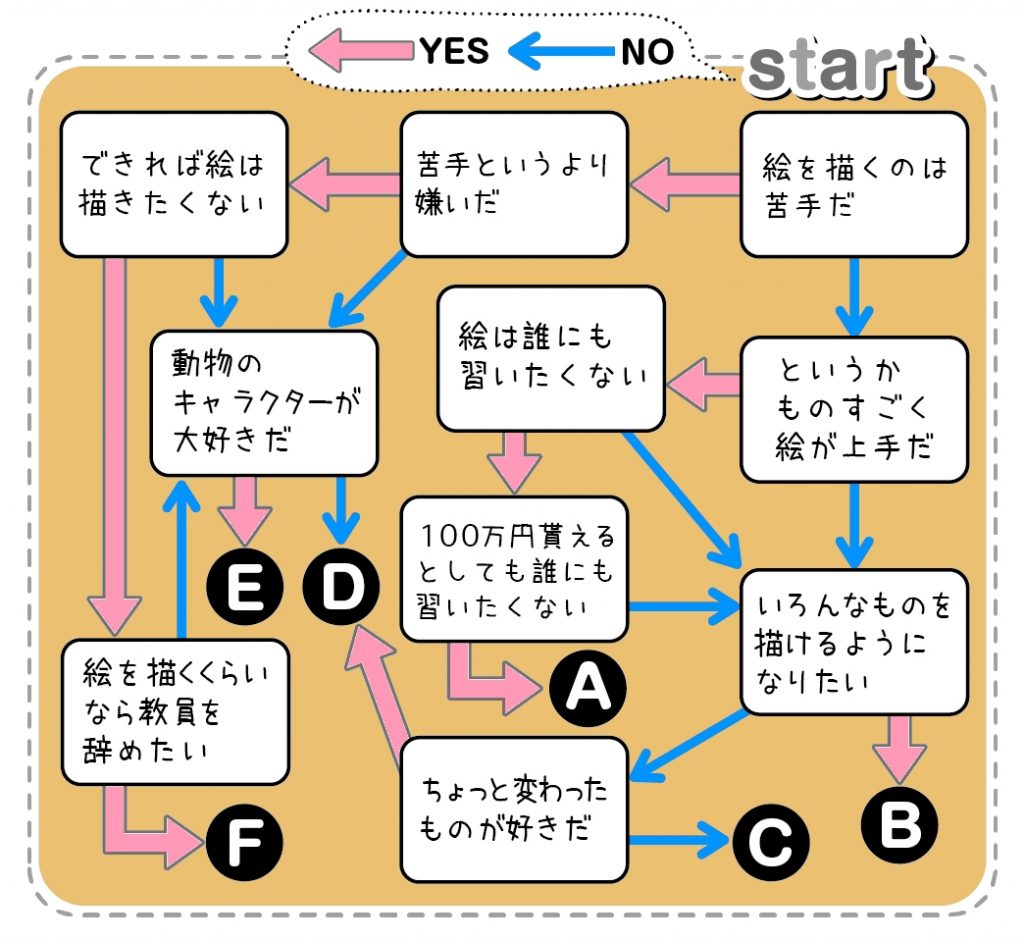

イラストチャレンジチャート

まずは、自分が描きやすいイラストを、チャートでチェックしてみましょう!

A:すでに絵の上手なアナタは、このコラムを読み飛ばしてOK

でも、ちらっと読んで何か参考にしてくれたら嬉しいナ♡

B:一番難易度の高い人物キャラクターから、ゆるふわ動物、物や食べ物などの、非生物系キャラクターまで、いろいろチャレンジ!

⇒【人物】【動物】【いろんな物】

C:一番難易度は高いものの、汎用性に優れた人物キャラクターにチャレンジ!

⇒【人物】

D:物や食べ物などの非生物系キャラクターを、おもしろ楽しく描いてみましょう。自分だけのオリジナルキャラクターづくりにもチャレンジ!

⇒【いろんな物】

E:犬や猫に限らず、いろんな動物キャラクターにもチャレンジ!

⇒【動物】

F:イラストは素材集などを使うことにして(泣)、イラスト以外の部分で勝負をかけましょう。

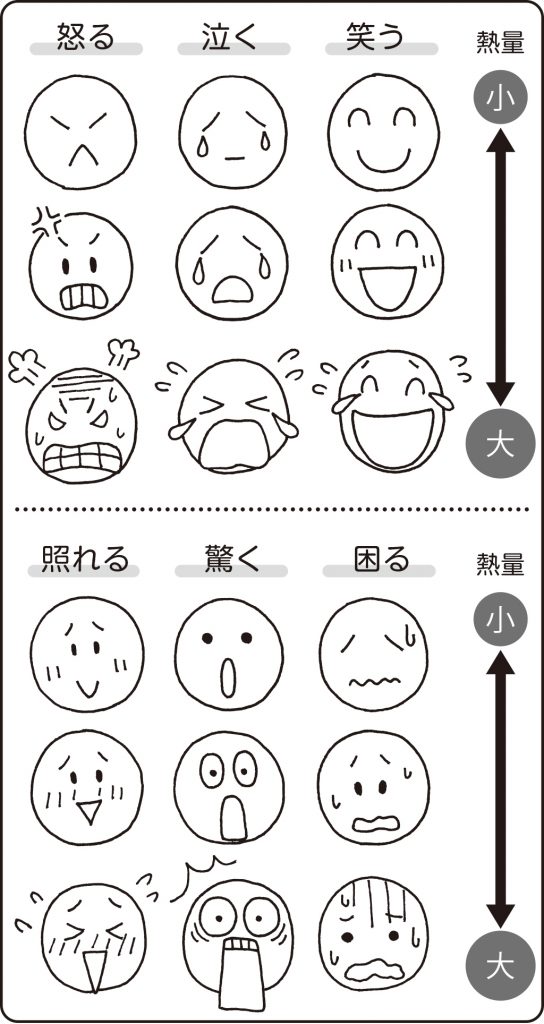

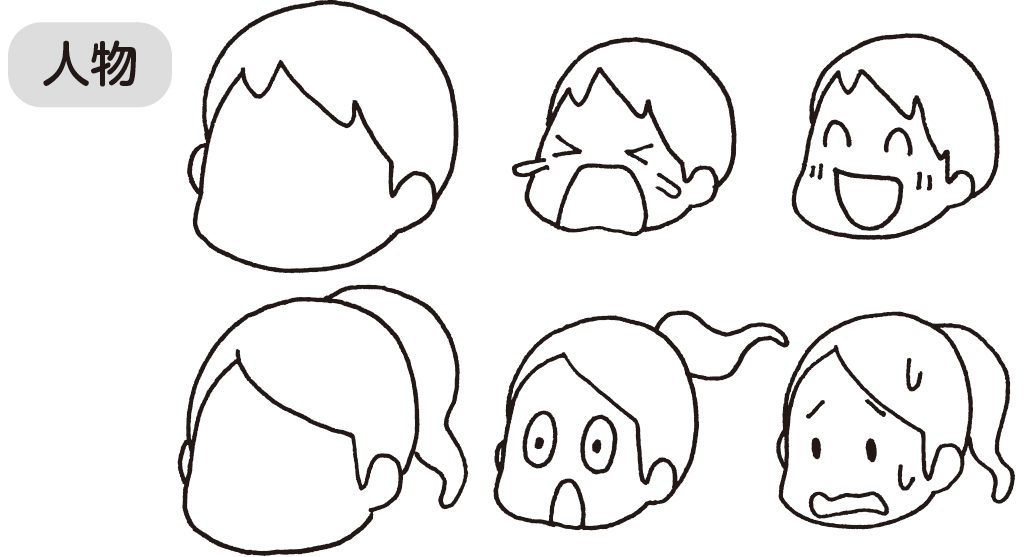

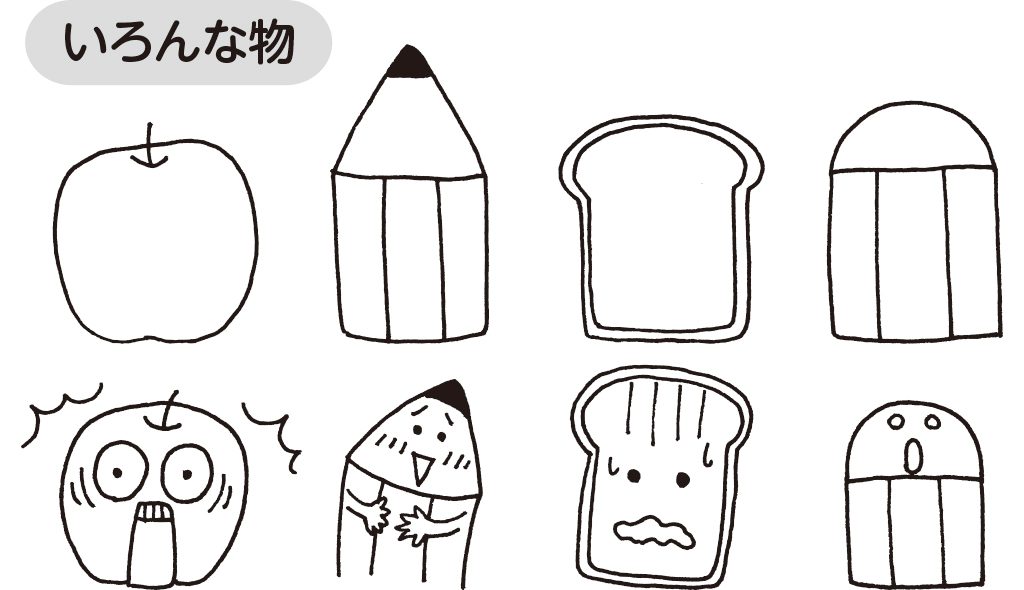

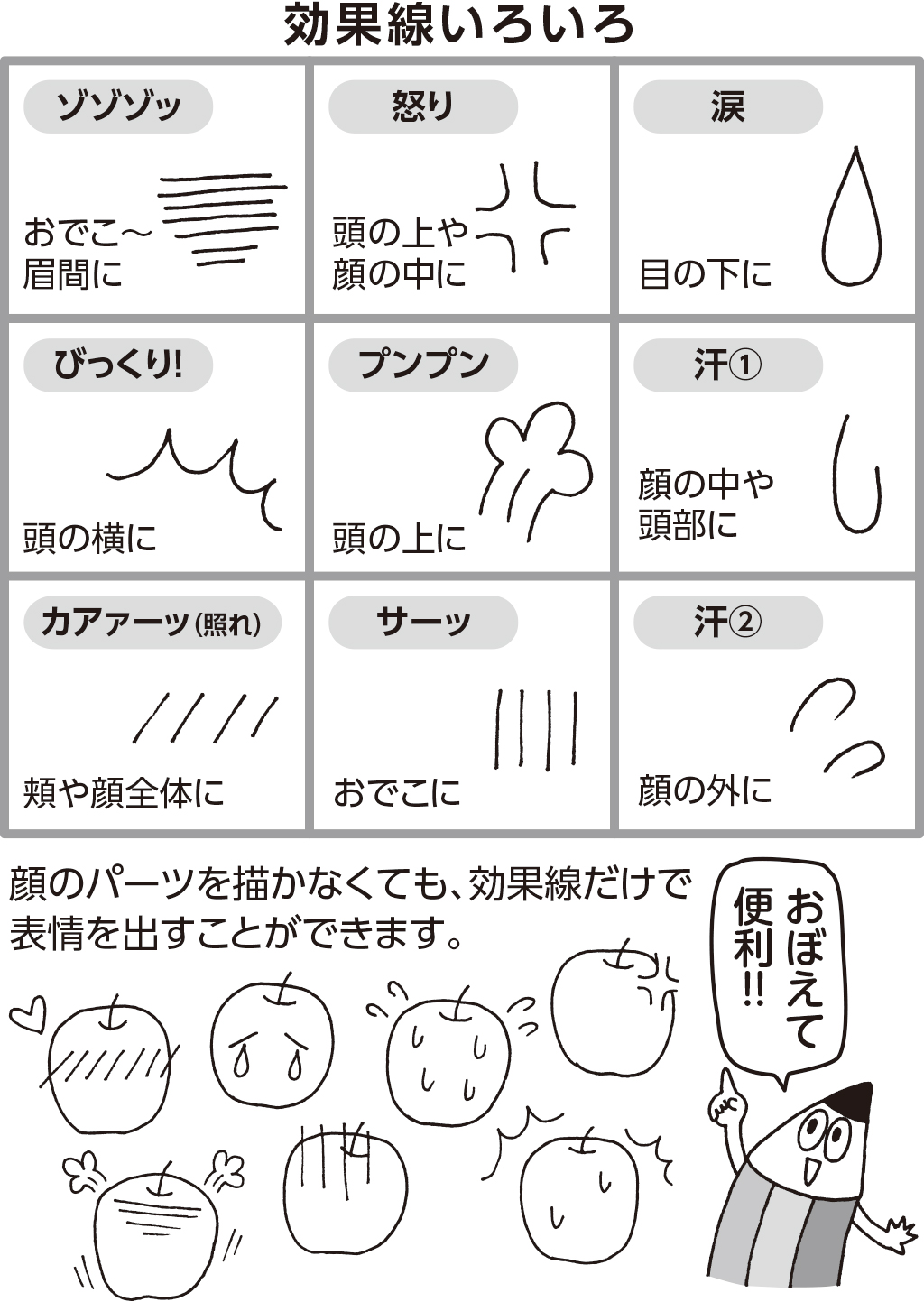

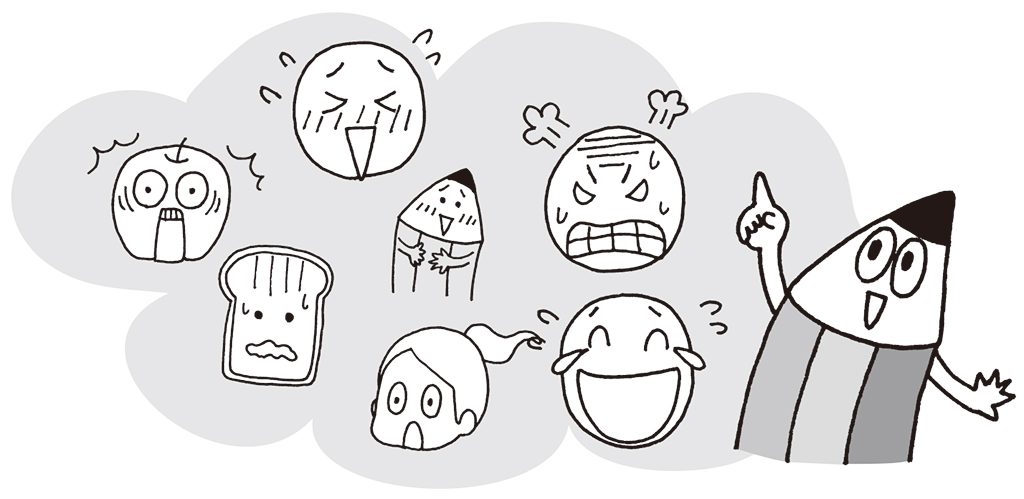

いろんな表情を見てみよう

人間や動物だけでなく、食べ物や文房具などなど、何にでも表情をつければ、たちまち楽しいキャラクターに変身します! いくつかバリエーションを覚えておいて応用すれば、様々なシーンで活用できます。