小2生活「自分発見!大発見!」指導アイデア

執筆/宮城県公立小学校教諭・石垣佐季

編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、宮城県公立小学校教諭・鈴木美佐緒

目次

期待する子どもの姿

【知識及び技能の基礎】

周囲の人々の支えによって自分が大きくなったこと、自分でできることが増えたことなどが分かり、自分のよさに気付いている。

【思考力、判断力、表現力等の基礎】

自分自身の成長やこれまで支えてくれた人々との関わりを振り返り、作品にまとめたり伝え合ったりすることを通して、できるようになったことについて考え、自分なりに表現している。

【学びに向かう力、人間性等】

自分自身の成長に関心を持ち、これまで支えてくれた人々へ感謝の気持ちをもつとともに、三年生からの自分自身の成長への願いをもって、意欲的に生活しようとしている。

子どもの意識と指導の流れ

(21時間)

こんな声や姿を学習につなげたいですね。

小学校に入学してから2年間。これまでの生活を振り返る活動を通して、「漢字が上手に書けるようになったよ」「野菜名人〇〇さんのおかげで、おいしい野菜を育てることができたよ」など、自分ができるようになったことや、支えてくれた人々との関わりに気付いていきます。

具体的な自身の姿に喜びを感じさせるとともに、これからの成長への願いをさらに高めることを目指し、子どもが前向きに生活しようとする意欲をもてる活動を計画することが大切です。

単元に入る前に

そろそろ二年生も終わりだね。みんな、たくさんのことができるようになったね。みんなの成長について、お家の人はどう思っているのかな。

小さいときは、すぐに泣いていたんだって。今は泣かないよ。

お風呂掃除をするようになったことをほめられたよ。

事前に、家族から見た子どもの成長についてのインタビュー活動を家庭学習として行うことで、自分を見つめるきっかけとすることができます。

※各家庭の事情などに配慮して行いましょう。

大きくなったね ぼく・わたし(6時間)

入学してからこれまでに、どんなことができるようになったかな。

かけ足跳びが連続で速くできるようになったよ。

お友達のすてきなところはどんなところかな?

○○ちゃんは鍵盤ハーモニカがとても上手ですごいな。

入学してからの生活を思い浮かべ、学校と家庭での出来事をそれぞれ分けて、できるようになったことを振り返るようにしましょう。そうすることで、自分の成長を広い視野で捉えることができます。また、友達のよいところをカードに書き、交換し合う活動を通して、さらに自己を見つめ直すことができます。

できるようになったよ こんなこと(7時間)

見やすくて分かりやすいまとめ方について考えてみよう。

ぼくは絵巻物でまとめてみよう。

私は、できるようになったことベスト3をつくってみよう。

作品を友達と見せ合おう。

新聞、紙芝居、絵巻物、絵本など、表現方法は様々です。子どもの思いや願いに沿って活動を計画しましょう。子どもがまとめたい方法を選べることができるように、それぞれのまとめ方のポイントを、事前に確認しておきます。

「できるようになったよ はっぴょう会」をひらこう(5時間)

「できるようになったよ 発表会」を開きましょう!

できるようになったことを実際にやってみたいな。

できるようになった縄跳びを見せたいな。

作品に加えて、作文や縄跳びなどの見てもらいたいことも準備すると、子どもたちの意欲を高めながら行うことができます。授業参観日を上手く活用しましょう。

なりたいな こんな三年生(3時間)

三年生の学校生活について、知っていることはあるかな。

理科や社会が始まるよ。

習字やリコーダーもあるね。

大きな筆で上手に文字を書いていてすごいな。早くやってみたいな。三年生の勉強も頑張りたいな。

三年生の授業の様子を見学する活動では、進級して初めて取り組む教科や、二年生でも取り組んでいる単元の発展的な場面を見学できるといいですね。見学後は、なりたい自分について考えることができるように、振り返り活動を行いましょう。

活動のポイント1

自分の成長に気付かせる手立てを工夫しましょう

ワークシートの活用

自分の成長を振り返り、思ったことや考えたことをワークシートに記録して、一人一人が自己の変容を捉えられるようにしましょう。その際、できるようになるまでの過程も想起させ、頑張った理由やそのときの気持ちも書くと、自分の成長を喜びとともに実感することができます。

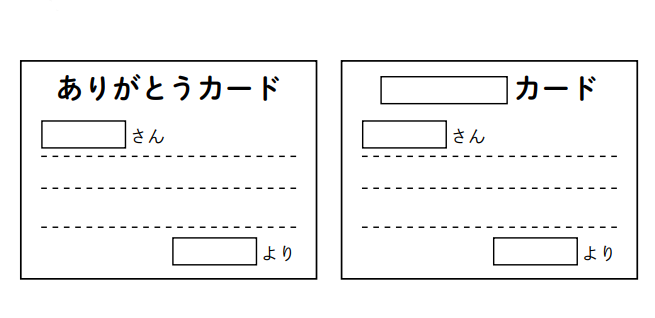

「ありがとうカード」「すごいねカード」の活用

自分の成長に気付くために、自分自身の振り返りだけではなく、身近な人々から称賛される活動が有効です。友達に支えてもらったことへの感謝や、友達のよいところを表す「ありがとうカード」「すごいねカード」、自由に書くことができる「○○カード」による伝え合い活動を取り入れましょう。ペアを変えながら活動すると、全員が複数枚のカードをもらえます。

また、保護者にも学年便りなどで事前に協力を依頼し、心の成長も含めて子どもの成長やよさをカードに書いてもらうと、子どもはさらに自信をもち、自分のよさに気付くことができます。

活動のポイント2

まとめる活動を充実させましょう

イラスト/熊アート、横井智美

『教育技術小一小二』2020年2月号より