小2算数「長さ」指導アイデア(1/7時)《身の回りの長さをmを使って表す》

執筆/福岡県公立小学校教諭・奥本朋美

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらいと評価規準

[本時 1 /7:導入]

ねらい

長さを表す単位「メートル(m)」を知り、1m=100cmの関係を理解する。

評価規準

測定の活動を通して、より大きい単位の必要性に気付き、身の回りの長さをmを使って表すことができる。[数学的な考え方]

問題場面

○○さんのりょう手を広げた長さは、何cmでしょうか。

これまでに30cm物差しでいろいろなものの長さを測ってきましたね。

今日は自分の体の長さのうち、もっと長いところを測ってみましょう。どこを測ってみたいですか。

写真を提示し、指を開いた時の親指と中指の間の長さ、手の平の縦の長さ、一歩の歩幅などを測定する活動を通して、物差しの目盛りの読み方、cmやmmという複数の単位による長さの表し方を復習する。

背の高さを測ってみたいです。

足の長さを測ってみたいです。

両手を広げた長さを測ってみたいです。

今日は、両手を広げた長さについて調べてみましょう。

本時の学習のねらい

長いものの長さのはかり方を考えよう。

見通し

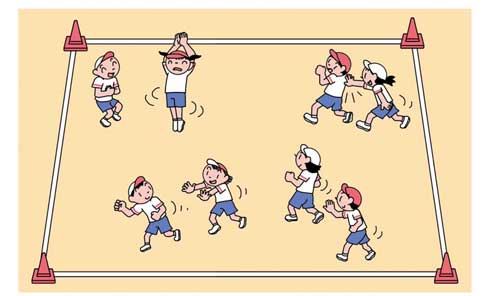

- 30cm物差しをつないで測る。

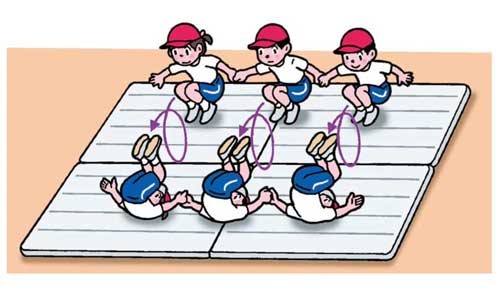

- テープに写して測る。

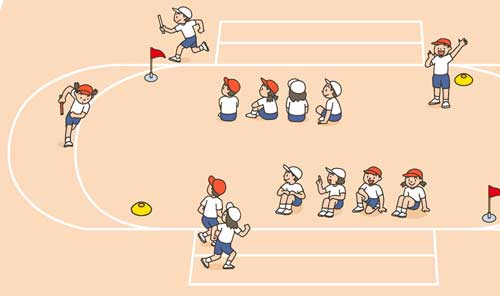

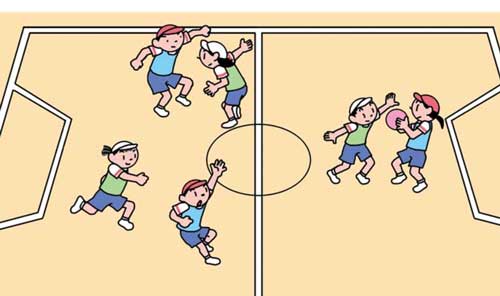

グループで代表の一人を決め、その友達の両手を広げた長さを測っていきます。一人の長さを測り終えたら交代して別の友達の両手を広げた長さを測らせましょう。

この活動のねらいは、30cm物差しを何度もつなぐ不便さに気付かせることや、誤差が出ることから、もっとよい測り方の必要性に気付かせることです。

子どもたちは、cmとmm、Lと dL のように、大小に応じた単位があることを学習しています。この学習でも、「もっと大きな単位があるといいな」という気付きを取り上げていきましょう。

自力解決の様子

A つまずいている子

30cm物差しで測ろうとするが、目盛りを読めずに測ることができなかったり、測定値が大きくずれてしまったりする。

B 素朴に解いている子

30cm物差しをいくつかつなげて、ある程度正確に測ることができているが、測定値に誤差がある。

C ねらい通りに解いている子

長さを写し取ったテープに、30cmずつ印を付け、はしたの長さも正確に測ることができている。

Aの子どもには、30cm物差しの目盛りの読み方を確認したり、測りたい長さをテープに写してから、その長さを測るよう促しましょう。 Bの子どもには、誤差がでる理由や、どうしたら誤差が出にくくなるか考えさせるとよいでしょう。

学び合いのポイント

イラスト/高橋正輝・横井智美

『教育技術 小一小二 』2020年1月号より