小3社会「火事から地域の安全を守る」指導アイデア

執筆/埼玉県川口市教育局生涯学習課・佐野純也

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、埼玉県公立小学校校長・清水健治

目次

目標

火事から安全を守る働きについて、緊急時への備えや対応などに着目して、見学したり調べたりしてまとめ、相互の関連や従事する人々の働きを考え、表現することを通して、消防署などの関係機関は連携して対処や防止に努めていることを理解する。

学習の流れ(8時間扱い)

問題をつくる(1時間)

○イラストやグラフを読み取り、疑問に思ったことを基に学習問題をつくる。

学習問題

火事からわたしたちの安全を守るために、だれが、どのような活動をしているのだろう。

追究する(5時間)

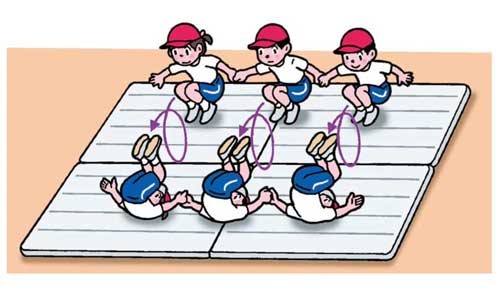

○消防署を見学し、分かったことを整理する。

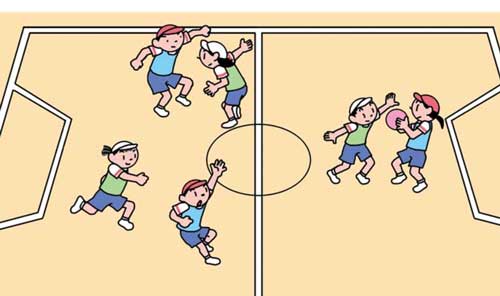

○火事が起きたときに対処する体制を調べる。

○地域にある消防施設を調べる。

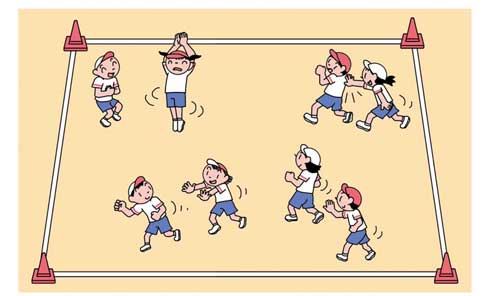

○地域の人々の取組について調べる。

まとめる・生かす(2時間)

○今まで調べたことや考えたことを振り返り、学習問題についてまとめる。

○これまでの学習を基に、火事からくらしを守るために自分たちにできることを選び出し、まとめる。

導入の工夫

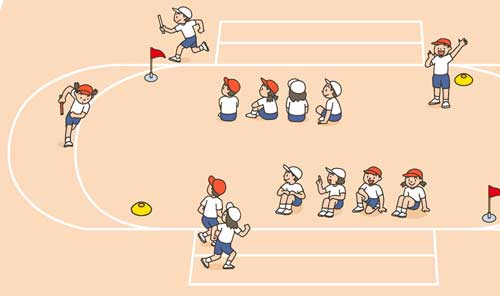

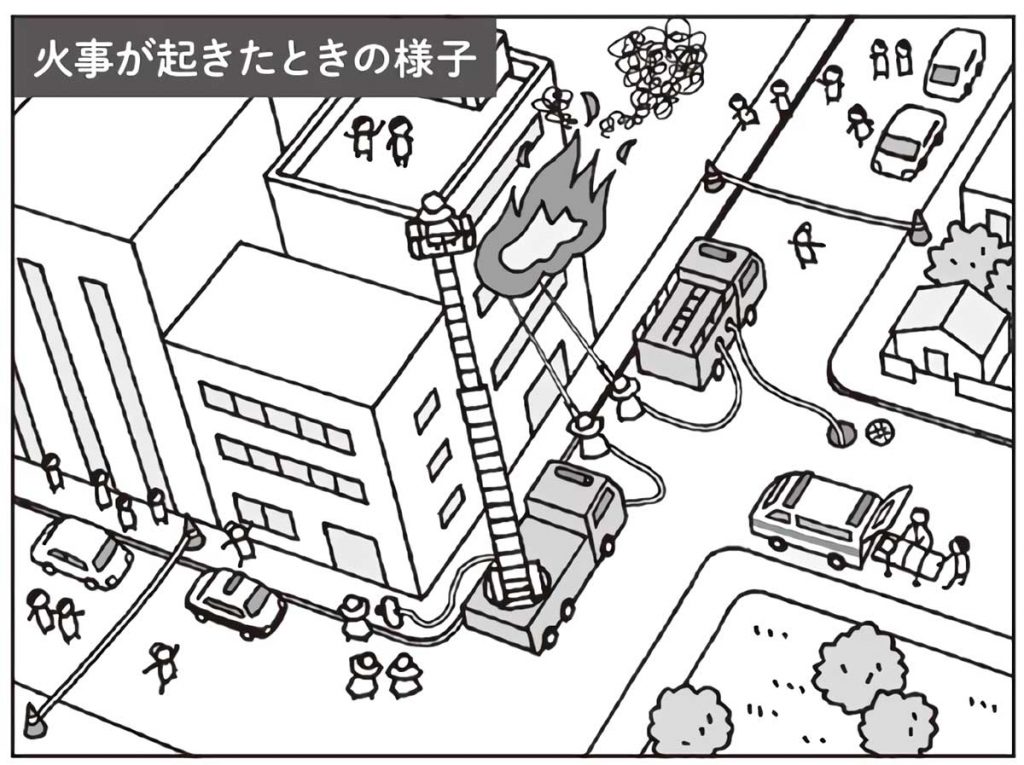

火事が起きたときの様子を読み取る際、「人」「車」「活動」などの視点を与えることで、気付きや疑問を引き出していくようにする。

問題をつくる(1/8時間)

火事が起きたときの様子のイラストを読み取り、学習問題をつくる。

火事現場の様子や火事の件数のグラフを読み取り、疑問や予想をもち、学習問題をつくる。

火事が起きたときには、どのように火を消していくのでしょうか。

イラスト/横井智美、佐藤雅枝

『教育技術 小三小四』2019年11月号より