withコロナ時代の子供のストレスチェックポイントとケア方法を紹介

いつもと違う夏休みに戸惑う子供たち。二学期の学校生活にスムーズに入っていくためには、子供たちの心や生活のリズムにいつも以上に気を配らなくてはなりません。そのチェックポイントとケア方法を紹介します。

執筆/宮城県公立小学校教諭・藤坂雄一

目次

例年以上に子供の様子をていねいに見とる

今年度はコロナ禍により、夏休みが短縮となった学校が多いと思います。そのため、夏休み明け、ストレスや疲れを溜めてしまっている子もいるでしょう。

また一学期が短かった分、学級のシステムが定着していなかったり、一学期に覚えたルールが休み明けにすべてリセットされていたりすることも考えられます。そのことに気が付かずに二学期をスタートしてしまうと、戸惑いを感じて学級集団になじめずに登校を渋る子や、ルールを守ることができずに自分の思いを通そうとする子も出てくるかもしれません。

そうなると、後々学級経営が難しくなるケースもあります。

今年の休み明けは、例年以上に子供たちの様子をていねいに見とる必要があるでしょう。日々の生活様式の確認や指導を根気強く行い、自分たちの生活を自分たちでつくっていく感覚を育てたいものです。

休校措置が取られた学校現場では、授業時数を意識する声をよく耳にします。もちろん「学びを保障すること」は大切なことです。ただしこんな状況下だからこそ「心のケア」も必要であると強く感じています。

東日本大震災時には、被災地の学校では、学校再開後、授業時数の調整や復興イベントなどで大変忙しくなりました。目まぐるしい環境の変化にすぐに順応できる子供もいましたが、戸惑いを感じている子もいました。そうした子供たちにとって心の拠り所となったのが、「子供同士のつながり」だったと感じています。

今は感染予防のために、さまざまな制限はありますが、みんなで一緒に笑ったり考えたりして感情交流をすることは、大切な「心のケア」になります。形やあり方は変わっても、子供同士が関わり合うことや心のつながりを大切にしていきたいものです。

もう一つ心がけたいのは、自分自身のケアです。感染予防対策を徹底させながら、臨機応変な対応が求められ、教師も疲労が蓄積されることが予想されます。教師の心身の余裕のなさは、子供たちの小さなサインを見落とし、問題行動につながることもあるのではないでしょうか。

教室環境が整っているかどうかは分かりやすいバロメーターです。教室環境が乱れている場合には、教師の余裕のなさを示しています。教師自身も自分の状態をチェックして、ゆるみすぎにもはりきりすぎにも注意しましょう。

子供の変化に気付いたらチームで対応する

子供たちの変化や問題行動に気付いたら、まずその変化が生活リズムが崩れたことや集団生活に対するストレスなど、環境の変化によるものなのか、それとも家庭の事情や人間関係の変化など不安感情に伴うものなのか、行動パターンの背景や原因を推測しながら注意深く観察しましょう。

また学級担任だけではなく、学年の先生方や保健室の先生、スクールカウンセラー、特別支援コーディネーターや生徒指導主任など、子供たちに関わる他の先生方にも相談し、チームで情報収集してアセスメントして、子供たちにどのように寄り添う(または指導する)必要があるのかを判断していきます。

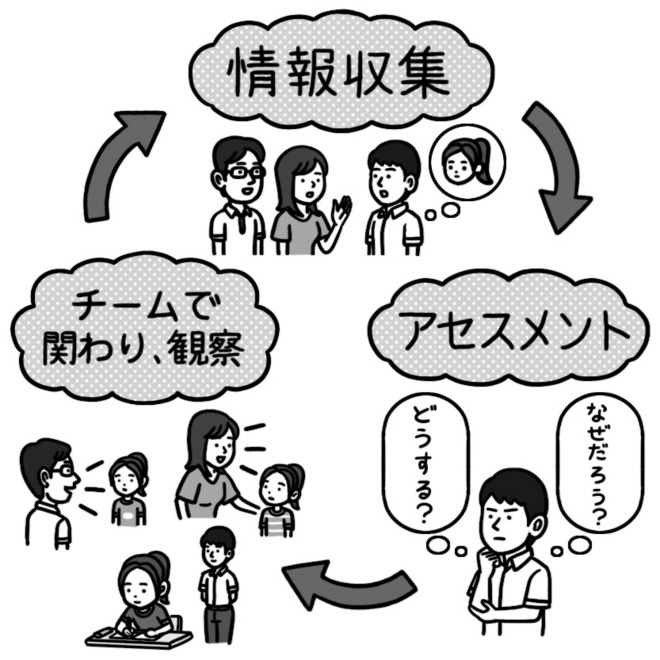

情報収集→アセスメント→それぞれの立場での関わり及び観察→情報収集……というサイクルをチームで対応していきます。

大切なのは、それぞれの立場で関わり、多角的に情報を収集していくことです。チームで対応していくことで、複眼的に子供の変化を見とることにつながります。

では、下記の再チェックポイントを基に、子供が陥りがちなケース別に対応策を考えることにしましょう。