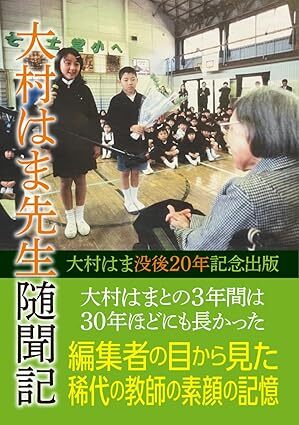

連載『大村はま先生随聞記』―担当編集者が見た最晩年の横顔― #4 「読み」と「読解力」

日本の国語教育のパイオニア、大村はまが亡くなってから20年の時が流れた。小学館の『教育技術』誌記者として3年間大村の担当をした記者が、編集者の目から見たこの稀代の教師の素顔を10回にわたって描き出す連載第4回。

執筆/横山英行 (元編集者・「大村はま記念国語教育の会」常任理事)

目次

日常生活の中での「読み」

「読む」というのは簡単な日本語である。一年生の教室で「横山君、そのページを読んでください」と言われれば、まあ、普通に読み始めるのである。電車の中でも本は「読める」し、携帯のメールは「読んで」返信できるのである。しかし、その日常茶飯の「読む」という行為の中でも、我々は本当に「読む」という行為を全うしているか? という問いが生まれる。「読み」が十全にできているか? という疑問が生まれる。

例えば日頃の仕事の中で、「鈴木君、それをやっといて」と軽く言った直後に「ああああ! そうじゃなくて……」みたいなことは無いだろうか? 仕事を命じられた鈴木君が、その意図を「読めて」いなかったわけである。従ってすぐに「ごめん、ごめん、僕の伝え方がわるかった」ということになる。つまり仕事を依頼した者も、その鈴木君の言葉の理解力や仕事の習熟度がきちんと「読めて」いなかったということになる。

また、テレビのニュースなどを聞いていても、話の意味内容がよくわかるアナウンサーと、何だかもやもやしているアナウンサーがある。単語の発音が不明瞭で、二重の意味に取れる、話の抑揚・イントネーションの付け方が覚束なくて、先が見えにくく、まるでAIが読んだニュースと同然のような。

これはすなわちアナウンサーが話の先を「読めて」いないか、伝える意味が明確に「読めて」いないかである。そしてこのアナウンサーにも、その読み方の教育者がいるわけである。母語を教えた母から始めて、義務教育課程の教師、入社してから後の先輩アナウンサーまで。

以上の話を頭の隅に置き、次の話をお読みいただきたい。

大村先生からうかがった「読み」

もう20年以上も前になるが、私が大村はま先生の担当編集者であった頃、私は午前中、必ずまず大村先生のもとへお伺いしてから会社へ出向いていた。当時、編集者には「特外出勤」というのが許され、作家優先の姿勢の一環であった。今の「在宅勤務」とは少々違うが。私の自宅と大村先生のいらっしゃる横浜市中山の桜湯園とは、電車で40分ほどの距離。会社までは1時間であったから、物理的にも心理的にも、大村先生のところがはるかに近いと感じられた。

時々私は季節の果物などを買い求め、それを手土産に先生のお部屋を訪ねたが、その日はその土産を開ける暇もなく、先生は話しかけてこられた。

「ねえねえ、今朝の新聞はご覧になった?」

「PISA(OECD生徒の学習到達度調査)の読解力調査のことですね。」

「そう。読解力の調査自体は、それはいろいろな調べ方があるからまあいいのだけれど、あそこに言っている読解力というのは、ただ単に文章がよく読めるとかそういう意味ではないでしょ?」

私がまだぼんやりとしていると、先生は続けられた。

「漢字が読めるとか、熟語の意味がわかるとか、主語がどれだとか、どの文節にかかるかとか、文の大意を要約せよとか、そういうことではないということ。そりゃあもちろん、そういうことは前提として含むんです。しかし、その力を付けるのに、それでは読書量を増やします、文章題や文章回答を増やしますとこうなると、先方(OECD)の要求している力とは違うんじゃないかしら?」

ようやく私も先生がおっしゃろうとすることの輪郭はつかめたが、まだ「こうですね」とは言い切れずにいると、先生はなおも続けられた。

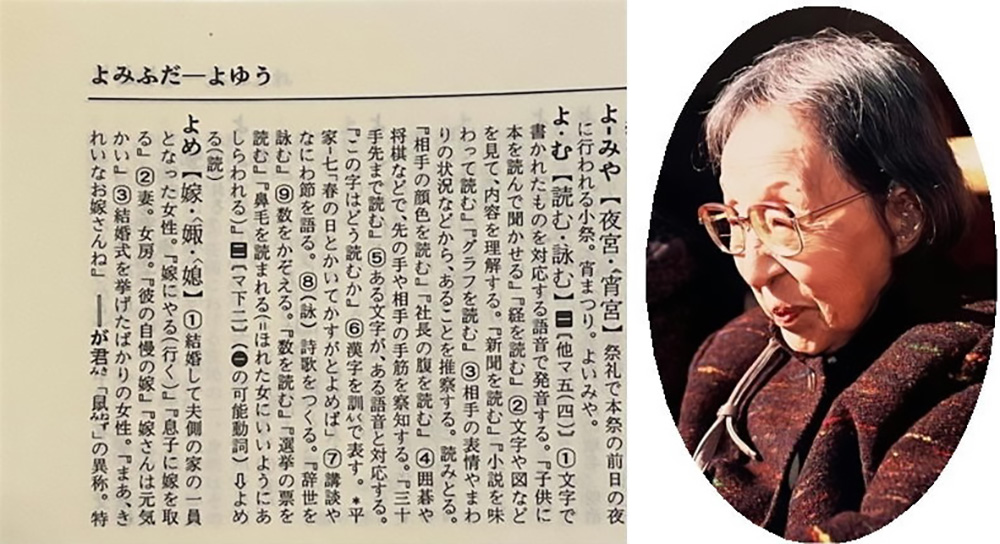

「“読解力”という言葉なのだけれど、あそこで先方がおっしゃっている“読解力”というのと、こちら(日本)で言っている“読解力”というのとでは解釈が違うんだと思うんです。頭、脳の使うところが違うというか。あれは日本語で言うところの“読む”という力のことではないか? それも、文字を読むとか本を読むとか、そういう時に使う“読む”ではなく、人の心を読むとか、行間を読むとか、明日の経済を読むとか、将棋の十手先を読むとか、その本を読んでいる自分の心を読むとか、そういう時に使う“読む”。私、こういうときに必ず辞書を引いてみるんですが、“読む”の二番目か三番目に必ず出ている意味ですよ。」

私はこの最後の一言で、トドメを指されたという感じになった。それまでにもすでに、先生のおっしゃっていることは見えかけていたのだが、この“よむ”という和語の出現で豁然として目が開かれた。

「なるほど。“よむ”の言葉が一番ふさわしいですね。『言語活用力』とか『リテラシー』などというより、日本語としてわかりやすい。それに深い。」そう申し上げた。

辞書で確かめてみた「読む」

編集部に帰ってから辞書を引いてみると、「読む」の第二に「文字や図などを見て、内容を理解する。『新聞を読む』『小説を味わって読む』『グラフを読む』」、第三に「相手の表情やまわりの状況などから、あることを推察する。読み取る。『相手の顔色を読む』『社長の腹を読む』」、第四に「囲碁や将棋などで、先の手や相手の手筋を察知する。『三十手先まで読む』」とあり、“読む”の意味の奥行きを再確認できた。

また、思うにこの辞書は、“読む”の中の科学的・経済的・内面的とでも言うべき方面の用例が少なく、“読む”という言葉から汲み取った語感は、未だ文学的・修辞的なものが多く、PISAが期待していたと思われる、より西洋的な、科学的・論理的推論や経済活動的投企力などを展望したものとは感じられなかった。

わかりやすく言うなら、「察しがいい」とか「腹でわかる」とか「一を聞いて十を知る」「目から鼻へ抜ける」「阿吽の呼吸」…それらのことが、ある種“江戸的”な活気の中で働くときはいいのだが、この“読み”が「忖度」とか「空気を読む」とか「気を回す」とか修辞的に隠蔽糊塗するとか、そういう言語活動を省略するような“読み”となるならば、それは江戸時代以前の元の木阿弥ということになるのである。また、辞書もつくづくその時代の制約の中にあり、その時代を反映するものなのだと、そんなことまで考えさせられた。

大村先生の発言から、多くのことへと思いをめぐらせた一日であった。

今日的な「読み」の展開

さて、この「読み」は、今日的な視点からはどういう意味を持つのだろう? 三つの例で考えてみたい。

まず、最近連日ニュースには必ず登場するクマの出没と駆除の話題。これがまさしく「読み」に関わる問題である。すなわちクマが街中に突然現れたと思われるのは、クマの出現が「読めていなかった」ということである。ところが、ちょっと冷静に振り返ってみると、これまで既にイノシシが(時にはウリ坊を連れて)芦屋や京都の街に現れている。

ニホンザルが日光の観光客を襲うばかりか、東京の住宅地を渡り歩いたこともある。シカやエゾシカ、また、ニホンカモシカなどが畑地を荒らしたこともある。だから、これは生態系の何かが変だと「読め」なければ専門家とは言えないのである。次は食物連鎖の頂点のクマが出るのではないか? などと。

現実に、北海道のOSO18のように、牧場に出て来て乳牛ばかりを襲ったヒグマがあったが、こういう肉食はヒグマとしては通常の生態ではない。しかしこの時点でも生物学者や環境学者、環境省などは先が「読めて」いなかった。

さらに言うなら、昔は都会に棲む鳥は「留鳥」と言って、カラスとスズメとムクドリくらいであったが、今ではセキレイ、ヒヨドリ、ヤマバト、イソヒヨドリ、ハヤブサ、ガビチョウ、ウグイス、インコまでがいて、これを「都市鳥」と読んでいる。では「都市獣」はいないのか? と問えば、タヌキやキツネやテンなどが、線路脇や河川敷に隠れて棲んでいる。その段階で、これはやがてはイノシシ、シカ、サル、クマも……と「読め」なければ、とても動物学や環境学の「専門家」とは言えないであろう。

クマ出没の原因にしても、最初は「ブナの大凶作」と今年だけの特異点のように報道していたが、ブナの豊凶にはサイクルがあって、かつては5~7年であったものが、2014年あたりからは2年に短縮されて、これがクマの出産・子育てのサイクルと連動してクマの個体数を増加させていると言う。

しかもクマの個体数が多いまま、2年に1度の凶作の時に出没するというある種の臨界点に達したわけだが、これが「読めて」いない。従ってクマの個体数の推移もしっかり調査できていないし、駆除した中の母グマの比率や子グマの比率なども報告されていない。

これに加えて、クマに対する相対的な人間の数の増加の問題もある。都市部・文明圏の拡大や無節操なオーバーツーリズムは当然クマとの遭遇の確率を高めるだろう。また逆に人口の老化(=文明の老化)に伴う、山林や里山、畑地という緩衝地帯の管理の劣化が、自然とクマを人界におびき寄せる。とにかく「読めていない」「読めていない」の連続で、この事態が生じていることを認識しておきたい。

次に、事態が「読めた」としても、それを行動に移せるかどうか? はまた別の問題だという例を挙げてみたい。

最近NHKスペシャルでも放送されたからご覧になった方もあると思うが、先の対米戦争はすでに開戦前に「必敗」ということが「読めて」いたという話である。大日本帝国時代の1940年、「総力戦研究所」という内閣総理大臣直轄の研究所兼教育機関が創設された。

官民を問わず若手のエリートたちばかりを集めて、いわば「日米戦争」を開戦した場合の勝敗を「読む」ということが中核の仕事であった。この時若き俊英たちが出した結論が「日本必敗」で、1941年の8月に時の近衛首相、東条陸将も臨席のもとで堂々と発表された。しかし、知っての通り歴史的事実は彼らの「読み」を裏切って、12月8日未明の開戦=真珠湾攻撃へと至るのである。

どうしてこういうことになったのか? どうして「読み」が生かされなかったのか? ということを番組では、それはまず組織の論理という壁、次に経済の論理という壁であったと結論づけていた。車がブレーキを踏んでからも急に止まれないのと同様、特に経済は2~3年後を想定してすでに転がり始めている。それが若き俊英たちの「読み」を阻んだというのである。「大男総身に知恵が回りかね」や高齢ドライバーの「アクセルとブレーキの踏み違え」のようなものである。

だから、ここから得られる教訓は、「読み」は単に「読んでいる」だけではダメで、他者に伝わらなくてはならない。伝わり、実行されなければ意味がないということである。従って「読み」には鋭さと周到さと、何よりスピード感が要る。

三つ目は、人類にとっての「国連」の問題である。国連というものが存在していながら、未だに人類の文明には戦争や飢餓や経済紛争や環境保全上の問題が絶えない。これはどうしてか? という「読み」の問題を提出すると、日本人の多くは、自分の国のことさえままならぬのに、そんな大きな迂遠な問題、口にすることさえ憚られると来る。しかし、自分の国のことと人類のこととは、思いのほか一つなのである。むしろ人類のことを解決する中でこそ、自国のことは解決されるという向きがある。

「クマ騒動」にも繋がる地球温暖化の問題を筆頭として、米国との関税交渉、中国との「戦略的互恵関係」のズレの問題。すべては「国」の問題であるとともに「人類」の問題でもあるのではないか? 少なくともそう「読めぬ」限りは、21世紀以降の世界は乗り切っていけない。単に「内政的」「自閉的」なまま「世界の中心」などに成れるわけがない。

国連がいまだに人類に対して決定的な役割を果たせないのは、まずそれが第二次世界大戦の「戦勝国」主導という前提を引きずっているからである。米・ソ・中・仏・英という五ヵ国の寡頭制、いわば「三頭政治」ならぬ「五頭政治」の中にある。この「五頭」はいずれも“核の傘”を持ち、その上一票でも民主政治の多数決を0にすることができる「拒否権」という黄金株のようなものを持っているから、潜在的には侵略戦争を始めつつ、拒否権でそれを続行し、しかも核で脅すということが可能であり、事実それを行っている国もある。また別の国が「拒否権」や「棄権」を用いて間接的にそれを幇助することも可能である。

だからこの仕組み自体の不全を「読み」「見抜き」、具体的な改革提案ができない限り、国連と人類そして日本は、永久に今の国連のジレンマ、トリレンマからは解脱できないままで、「世界の中心」となるなどは夢のまた夢である。改革のプラン・具体的提案が何も無いまま、単に国連で演説したところで空しいということは、すでに読者にも「読める」ことだと思う。

日本人の「読み」の力は向上したか?

人が物事を本当に理解する、実感する、体得する、身につけるには時間がかかるものだ。だから、20年後の今、敢えてもう一度問う。

はたして日本人の「読解力」は、20年前のあの頃に比べて上がっていると言えるだろうか? PISAの調査に対する表面的な「攻略力」はつき、成績も上がったのかも知れない。しかし、日本人の「読み」の力は、本当に向上したと言えるか? 科学的にも、経済的にも、文化的にも、国際的にも、人類的にも、内面的にも。

それは単に国語の「読解問題」ができるようになったか? という問題ではなく、クリティカルに世界を「読み」、積極的に、物事を関連づけ総合しつつ、今の現実にどう対応するか? とか、10年後100年後にどう対応するかを、「読み」つつ提案していく「人類力」のようなものである。

今振り返ってみても、あの時のPISA調査による「読解力低下」報道に関して、私が耳にした様々の発言の中で、大村先生の発言は最も早く、かつ正確であった。教育編集者としての私の視点から観ても、文部科学省も教育評論家も、97歳の大村はまに大きく遅れを取っていたし、その後世間にあふれた「言語活用力」にしても「リテラシー」にしても「アクティブ・ラーニング」にしても、何か物事の表層や一部分をしか言っておらず、隔靴掻痒の観を呈していたのである。

あの時の大村先生の言葉は、私に“和語”で考えることの重要性を改めて思い出させた。なるほど漢語の熟語で表すときの概念構築力はある。いわゆる横文字を頻繁に用いることの直訳性や語感の直輸入、グローバル社会的なファッション性などもある。しかしそれでももう一つ言葉の本当の意味が“読めないで”いるのなら、それを一旦和語に置き換えてみることも必要なのではないか? 数千年の歴史の中から経験し蓄積してきたその日本語の語感に照らしてみることも重要なのではないか?

「読解力」という言葉隆盛の真っ最中に、大村先生によって突きつけられたこの「読み」という言葉の衝撃は、今もって私の心に残っている。そして現在のクマの問題でも、歴史的な戦争経験の問題でも、今世紀以降の人類の問題でも、この「読み」という単純な日本語の視点から考える時、初めてはっとして姿勢を正す自分がいるのである。

あるいは、教師でもないのに、「クマ」の問題で、「総力戦研究所」の問題で、「国連」の問題で授業の一単元を構成してみたいような衝動に駆られる。もちろん、生徒たちのためばかりではなく、自分自身の学びのためにも。

の気持ちはもちろん、朗読相手との間合いも読みつつ。

<著者プロフィール>

よこやま・ひでゆき。1954(昭和29)年、石川県金沢市生まれ。

札幌南高等学校を経て上智大学文学部哲学科に学ぶ。

小学館編集者時代は、『週刊少年サンデー』や『月刊コロコロコミック』の漫画誌、『小学一年生』『小学三年生』の学年誌、『中学教育』『小六教育技術』の教育誌に在籍。2003年から2005年まで『中学教育』の編集長時代に、大村はま先生の担当を務めた。

現在は「大村はま記念国語教育の会」常任理事。「NPO日本教育再興連盟」顧問。

大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈有料動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。